お灸事典

芭蕉の旅の筆記用具

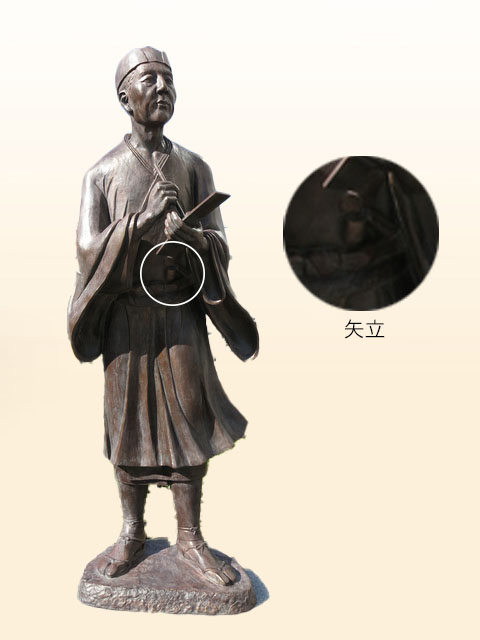

「行く春や鳥啼き(なき)魚の目は泪(なみだ)」この句を旅立ちの句として「奥の細道」の旅をスタートさせた松尾芭蕉にとって墨壷と筆を入れる筆筒がセットになった携帯用の筆記用具である「矢立」は欠かせない旅の道具でした。

「矢立」の本来の由来

「矢立」は、その名の通り本来矢を立てておく道具のこと。

鎌倉時代の頃になると、武士は矢を立てたまま携行する「箙(えびら)」と呼ばれる武具を腰につけていました。

そしてこの箙に小さな引き出しをつけ、戦で使う筆記用具として、小型の硯(ずずり)を入れていたことから、この硯のことを「矢立の硯」と呼んでいたのが「矢立」のはじまりとされています。

江戸時代になって「矢立」は

本来、墨は筆を使うときに硯で磨る(する)ものでした。江戸時代、庶民の旅がブームになると、墨や筆が旅先でもすぐ使えるようにすることが、必要になってきました。そこで登場したのが「もぐさ」。

「もぐさ」は、墨をたっぷり含むことができるため「もぐさ」に墨を含ませ墨つぼに入れておくと墨は乾燥せず又こぼれることもないことから重宝されたのです。

そしてこの墨つぼと筆入れが一体になった柄杓型(ひしゃくがた)の「矢立」が生まれました。

「矢立」の進化

そして旅の道具として欠かせないものとなった「矢立」。

最初は単なる旅の筆記用具でしたが、やがて使う人が増えるに従って「矢立」は用途と美が求められるようになったのです。

商人向けとしてソロバンがついたもの、金や銀の重さを量る秤のついたもの、方位磁石のついたものなども生まれ、さらに素材も木、竹、銀、銅、蒔絵(まきえ)がほどこされた「矢立」など、工芸品といえるような美しいものまで登場しました。

そして「矢立」は

明治時代に入ると万年筆が輸入され、より便利な携行用の筆記用具が普及するとともに、「矢立」は姿を消したのでした。

そして現代、「矢立」は和の筆記用具として、そのデザインの多様さや美しさから、外国人のコレクターがとても多いのです。