お灸事典

世界史

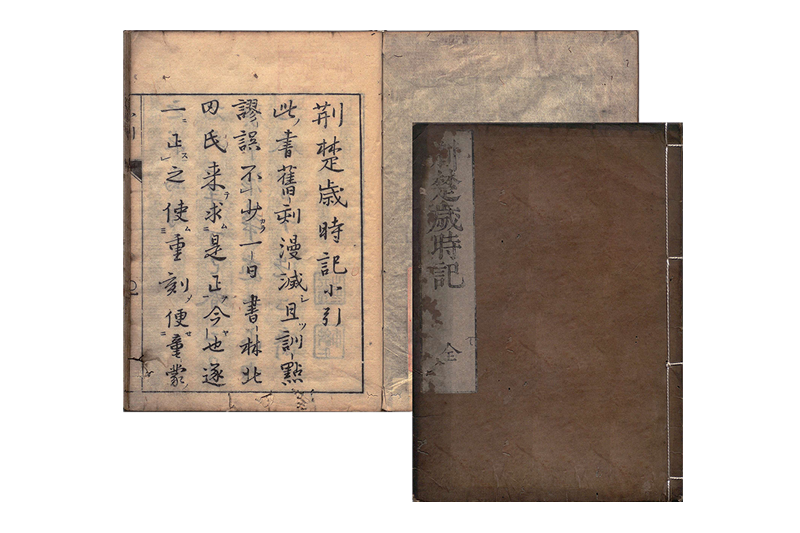

『荊楚歳時記(けいそさいじき)』とは

『荊楚歳時記』は、今の中国・湖北省や湖南省にあたる荊楚(けいそ)と呼ばれる地域で行われていた春夏秋冬の行事や風習、祭り、季節ごとの食べものから薬草の使い方、人々の暮らしと自然との関わりまで1年間を1ヶ月ごとに記した書物。6世紀ごろ、宗懍(そうりん)によって著され、中国ではじめて「歳時記」という言葉が使われた書物といわれています。

奈良時代に伝わった『荊楚歳時記』

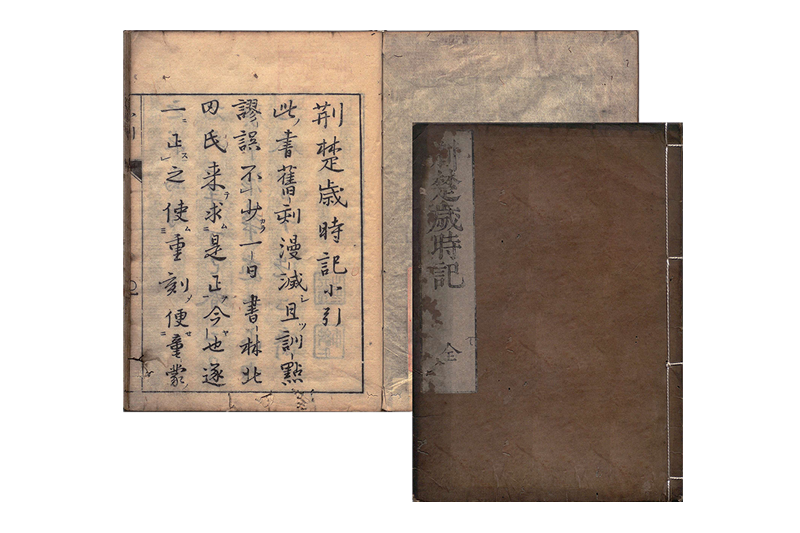

日本には奈良時代ごろに伝わり、中国の年中行事や風習が、当時の日本の宮廷文化に影響を与え、やがて日本独自の季節行事として発展してきたといわれています。その中でも、特に影響が大きかったのが、年に5回ある季節の節目の日に行われる伝統行事「五節句(ごせっく)」で、今でも私たちの暮らしの中にしっかりと受け継がれています。

五節句とは、1月7日一年の健康を祈って、おかゆを食べる「七草がゆ」、3月3日女の子の健やかな成長を願い祝う「桃の節句(ひなまつり)」、5月5日男の子の成長を祝う「こどもの日」、7月7日の織姫と彦星の伝説「七夕」、現在はあまり知られていませんが9月9日菊を用いて長寿を願う「菊の節句」のこと。

そして、『荊楚歳時記』には、五節句以外にもお灸の原料「よもぎ」や、お灸に関する記述も登場します。

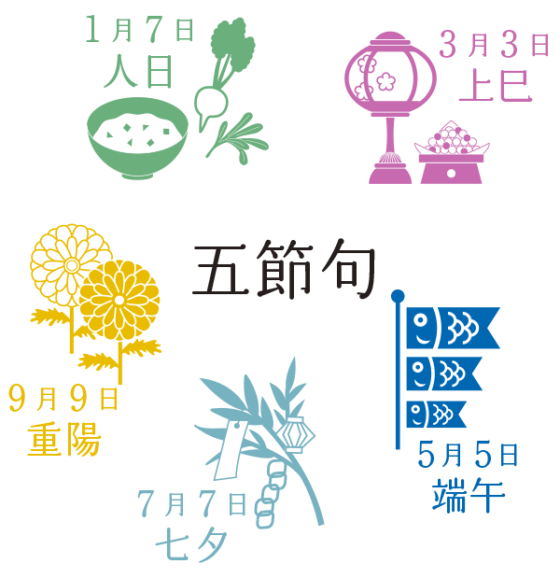

五月五日 よもぎの人形(ひとがた)を門戸に懸げる

『荊楚歳時記』には、5月5日の風習として、「よもぎ」を束ねたものを家の門戸にかけることが記されています。この風習は、「よもぎ」のもつ強い香りや薬効によって、邪気や災いをはらう魔除けの力があると信じられていたのです。

八月一日 小児に天灸(てんきゅう)を施し、眼明襄(がんめいじょう)を為る

『荊楚歳時記』には、今ではあまり知られていない、カラダを整える伝統的な知恵がたくさん登場します。そのひとつが、8月1日に子どもに行われていた「天灸」です。子どもの額に朱墨と呼ばれる赤い墨を使って印をつけていました。朱色は古くから魔除けの色とされ、印をつけていたのはツボとされる場所でした。

この赤い印が「天灸(てんきゅう)」と呼ばれ、健康を願い、病気や邪気をはらうと信じられていたのです。

また、人々は、綿や糸で目がよくなりますようにと願いをこめたお守り「眼明襄(がんめいじょう)」を作り、お互いに贈り合っていたようです。

『荊楚歳時記』に記された風習には、季節のうつろいに寄り添いながら、心と身体を整えてきた先人の知恵が息づいています。「よもぎ」のかざりや「天灸」も、そのひとつ。先人たちの知恵から学びながら、昔の人たちが大切にしてきた日々の養生を、これからの暮らしにも取り入れていきたいと思います。

“上古の人は皆100歳まで生き、

しかも動作も衰えなかったと聞いているなぜ?”

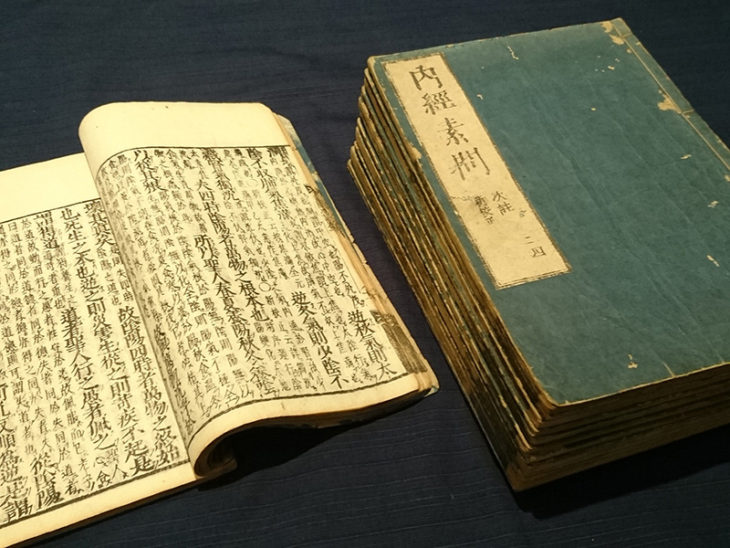

『黄帝内経』のなりたち

東洋医学の原点というべき書『黄帝内経』は、中国を統治した最初の帝 黄帝(こうてい)が、師である岐伯(きはく)をはじめ6人の医者との健康、病気、鍼灸、日常生活などを問答形式で展開しています。

そして語り継がれたこの問答は、紀元前200年頃に中国古代医学を体系的に構成『黄帝内経』としてまとめられました。

『黄帝内経 素問・霊枢』

『黄帝内経』は、生理、病理、衛生など基礎医学理論の『素問(そもん)』と経絡、経穴など鍼灸をはじめとした治療について記された『霊枢(れいすう)』からなっていると考えられています。

『霊枢』には『黄帝内経』以前には、点として存在していた経穴を線として考え、経絡として互いにつながっているという視点でとらえています。

2000年前にほぼ確立されたと言われ、その内容は今の時代にもつづいているのです。

養生とは

そして、『黄帝内経』にはいかに健康に生きるかの養生の知恵もつまっています。

養生とは、人間と自然との調和。

四季の気象の変化に適切に順応し、熱さ寒さにも上手に適応する。

喜怒哀楽の感情を動かさないようにして、日常生活を安穏に過ごす。

調和のある生活をつづけることで病の原因となる不正な邪気もやってこず、健康で長寿を保つことができるといわれています。

今、養生の基本とされているすべてがこの『黄帝内経』には記されているのです。

2000年という時をこえ国をこえて、広く人々の健康を支えつづける『黄帝内経』は今も、東洋医学のバイブルと言われているのです。

家本誠一 著、黄帝内経 素問訳注 第1巻、医道の日本社、2009年2月、564P

家本誠一 著、黄帝内経 霊枢訳注 第1巻、医道の日本社、2008年4月、463P

お灸を愛した偉人

“私個人の観察によると、日本ではこの方法が一般に用いられている”

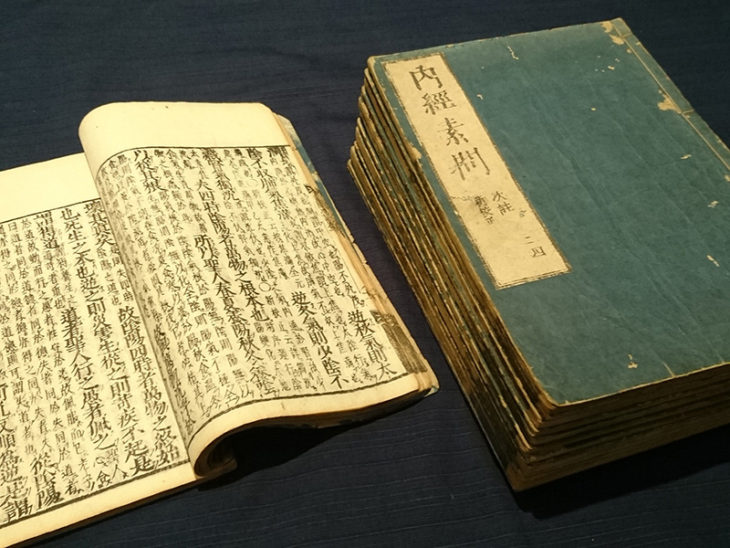

この言葉は、日本研究の先駆者だったドイツ医師・シーボルトが、自著『Nippon』で鍼灸について紹介した時の一文です。

江戸時代後期に来日し、長崎で医学や生物学を伝えたドイツ医師のシーボルト。

彼は日本に近代西洋医学を日本に伝えるとともに、科学的な視点で日本の文化や自然などを調査し、ヨーロッパに日本を広く紹介したことで知られています。

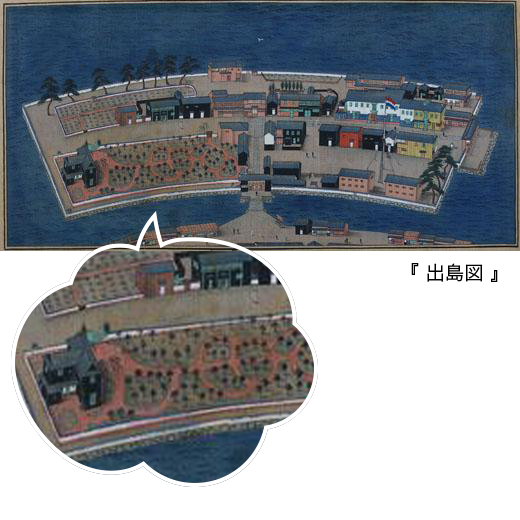

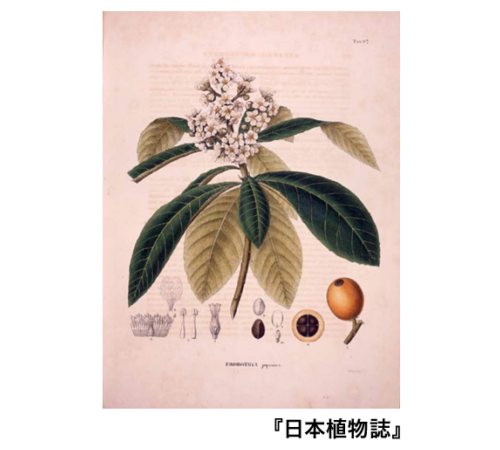

シーボルトは意欲的にさまざまな日本の文化や社会について調査を行うなか、門弟たちとともに長崎・出島に植物園を作りました。

シーボルトは当時、ヨーロッパに東洋の生薬を導入することも考えていたといわれたことから、園には多くの薬草を含む植物が1400種類以上を植栽。日本の民間療法に用いられた薬草類の資料として、“もぐさ”に関しての記載も残されています。

また、幕府鍼科医師だった石坂宗哲(いしざか そうてつ)とは、東西の医学を通して交流を図り、協力関係を築いていました。

石坂はシーボルトの帰郷時に『鍼灸知要一言(しんきゅうちよういちげん)』をはじめ、『九鍼之図説大略(きゅうしんのずせつたいりゃく)』『灸法略説(きゅうほうりゃくせつ)』『鍼灸説約(しんきゅうせつやく)』といった鍼灸学に関する本を献上。

その後、シーボルトは20年余をかけ、膨大な日本研究を『Nippon』『日本植物誌』『日本動物誌』として出版しました。

そして、『Nippon』の第2巻・第4編には鍼灸医学についての解説をはじめ、「艾の効用について」という題名で灸法の論文を紹介しています。

生涯を日本研究に捧げたシーボルトに、日本の伝統医学だった鍼灸が与えた影響は計り知れません。そして、彼の功績により鍼灸が世界に認知されるきっかけとなりました。

シーボルト肖像画(キヨソネ筆):シーボルト 記念館 提供