お灸事典

江戸時代

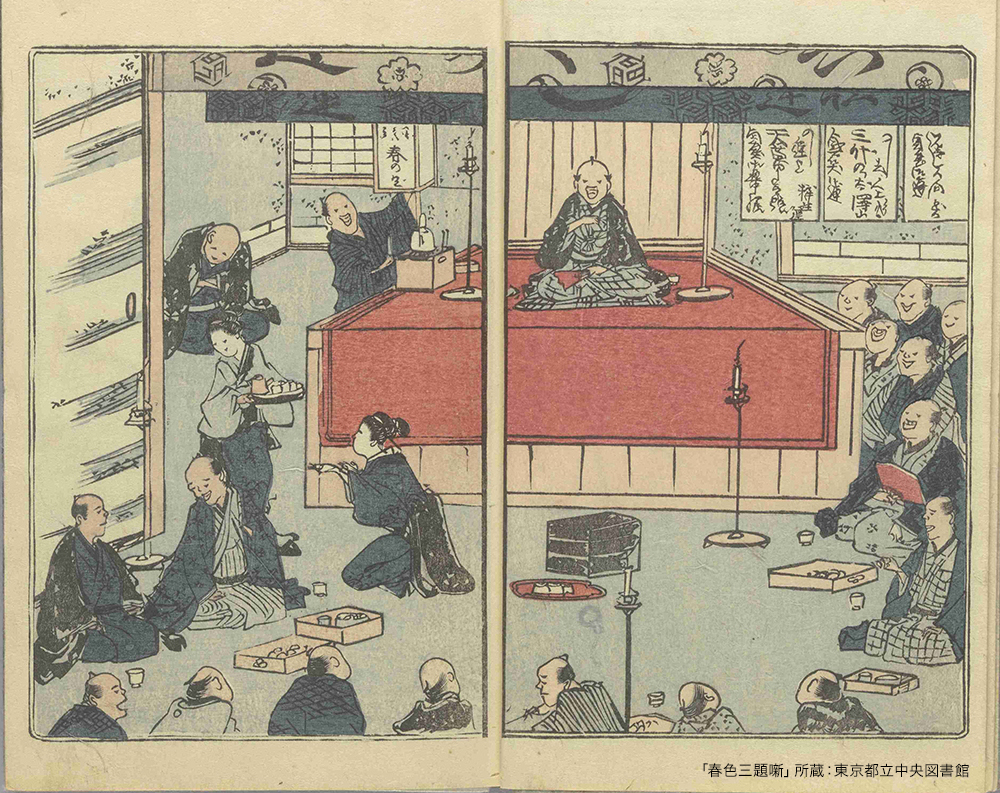

『寿限無(じゅげむ)』『時そば』『まんじゅうこわい』など、落語には人々の暮らしを題材にした演目が数多くあります。そんななか、「お灸」が主役として登場するのが、『強情灸(ごうじょうきゅう)』という一席です。

あらすじ

“十人十色、人それぞれ顔かたちが違うように、気性もまたさまざま。気の短い人、のんびり屋、そして強情っぱり。まったく世の中は面白いもんでして”

と、世間の人情模様を紹介するくだりからはじまります。

物語の主人公は、江戸っ子の大工。意地っ張りで短気、そして強情者です。

ある日、友人が

“お灸ってのは熱いもんだ”

と話すと、

“そんなもん、熱くもなんともねぇ”

と笑い、左腕にもぐさを山盛りにして自ら火をつけてしまいます。

“ほら見ろ、ぜんぜん熱くねぇ”

と言いはり、すると、友人がひと言。

“そりゃそうだ、まだ火がまわってねぇんだよ”

すると、うちわを取り出して、せっせと自分であおぎはじめる始末。

そのうち

“石川五右衛門は釜茹でだ、お七は火あぶりだぞ”

と、強情に拍車がかかりますが、お灸の熱さはどんどん増すばかり。ついには耐え切れず、お灸をはらいのけてしまいます。

そして最後のひと言

“うぅっ、冷てぇ!…おれは熱くねぇが、五右衛門はさぞ熱かったろう…”

というところで幕が下がります。

江戸っ子に意地っ張りな性格や、見栄を張るやりとりが笑いを誘う、「お灸」を題材にした落語の名作です。

落語の「お灸」が、今の暮らしにも

この落語は、身体の具合が悪くて、近ごろ評判の「お灸」をすえに行っていたという、江戸っ子二人の話からはじまります。

江戸時代の人たちにとって、「お灸」はとても身近なもので、暮らしの中でよく使われていました。

「お灸あるある」の話だからこそ伝わるおもしろさ、それが、『強情灸』の人気のひとつでもあったのです。

健康のために、欠かすことなく、すえられてきた先人の知恵「お灸」。

今では、熱さをがまんすることなく、心地よく温かいお灸として受け継がれています。

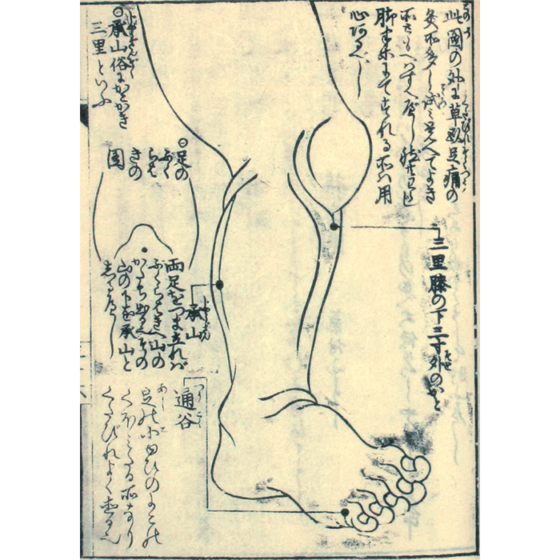

「三里あて」とは

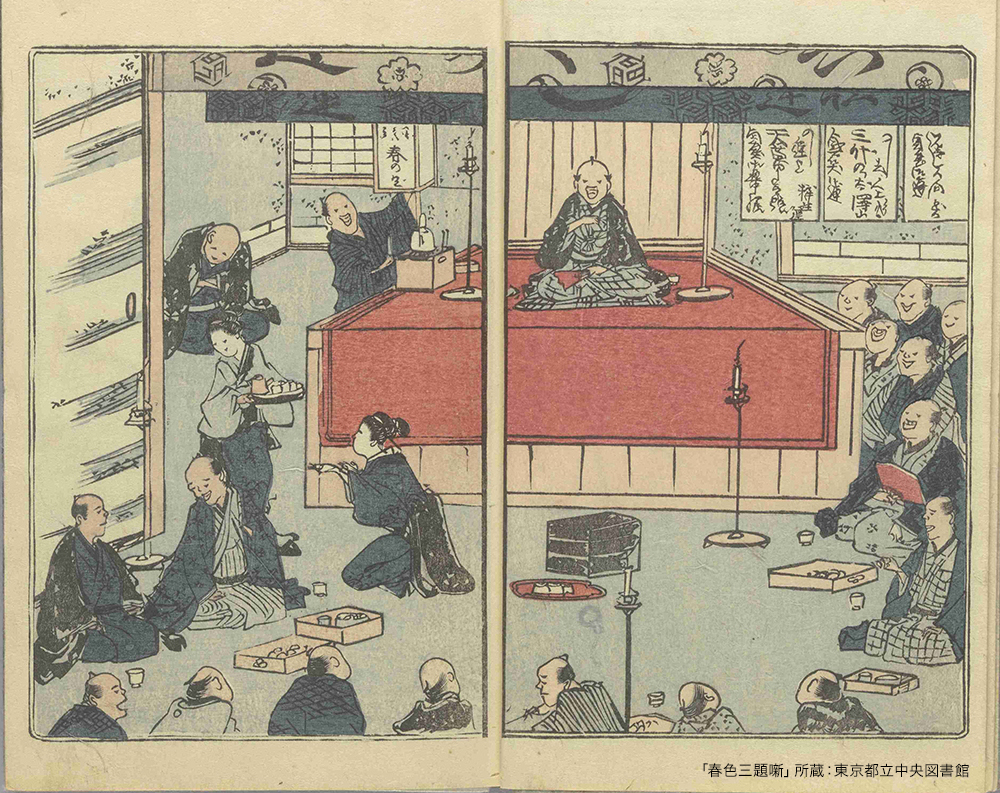

昔、旅人や武家奴(ぶけやっこ)たちが、ひざの下にある「足三里」のツボにできた黒いお灸のあとを隠すために用いた三角形の白い布や紙のことを「三里あて」といいます。

その名前のとおり、足の三里に“あてる”ことを目的として使われ、「三里紙(さんりがみ)」とも呼ばれていました。

芳虎『東海道 藤川』,佐野富,文久3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1309526 (参照 2025-05-19)

奴さんの「三里あて」

江戸時代、大名が公式に外出する際に行われた大名行列。その先頭を威勢よく歩いたのが「奴(やっこ)さん」です。長い毛槍(けやり)や挟箱(はさみばこ)、立傘などをかつぎ、大名の威厳を示すとともに、行列の進行を先導する重要な役目を担っていました。

そんな奴さんのひざの下には、白い三角形の布や紙の「三里あて」がつけられていたのです。「足三里」のツボにできた黒いお灸のあとを隠すため、長距離を歩く奴さんにとって、健脚の印であり、日々の養生のあかしでもあったのです。

のちに、お灸による養生を日課としていた3代将軍・徳川家光は、1635年(寛永12年)、全国の大名が交代で江戸に参る「参勤交代」の制度を定めました。

今に残る「三里あて」

今では、「三里あて」は、歌舞伎やテレビの時代劇の衣装の一部としてもたびたび登場します。

奴姿の登場人物がさっそうと歩く場面では、ひざの下に必ずといっていいほど白い三角形の布をつけた姿があります。

これは単なる衣装や飾りではなく、かつて人々が日々の養生としてお灸をすえていた名残を伝えるものです。

芝居や映像を通してその姿を知っている人は多い一方で、それが実はお灸の痕を隠すための「三里あて」であることを知る人は、少ないのかもしれません。

[敵討揃達者](部分):東京都立中央図書館 所蔵

『旅行用心集』(横浜国立大学附属図書館所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100301871

「足三里」にお灸

「足三里」は、昔から日々の体調管理、養生に欠かせないツボとして親しまれてきました。とくに長距離を歩く旅人にとっては、脚の疲れをいやし、健脚を保つための大切なケアとしてお灸をすえていたのです。

俳人・松尾芭蕉も『奥の細道』の旅の中で、「足三里」にお灸をすえることを欠かさなかったと伝えられています。

現代も、歌舞伎や時代劇の中で生き続ける「三里あて」は、私たちに自分の身体をいたわることの大切さを静かに語りかけてくれているのかもしれません。

『風俗三十二相』

『風俗三十二相(ふうぞくさんじゅうにそう)』は、浮世絵師の月岡芳年(つきおかよしとし)が明治21年(1888年)に発表した大判錦絵のシリーズ。江戸時代の寛政年間から明治時代に至るまでの各時代のさまざまな階層・年齢の女性たちの姿が全32枚(目録を含むと33枚)で描かれています。

浮世絵師・月岡芳年

月岡芳年は嘉永3年(1850年)に歌川国芳(うたがわ くによし)に入門し、さまざまなジャンルの浮世絵を幅広く描いており、美人画もその一つ。その中でも『風俗三十二相』は後世において芳年の美人画の集大成ともいわれています。

「○○そう」な姿

「三十二相」とは、仏が備えている32の優れた身体的特徴を意味する仏教用語のこと。本作は“そう”という読みに掛けて、「嬉しそう」「眠そう」「あったかそう」といった題名とともに、各作品の女性たちが「○○そう」な姿で描かれています。

あつそう

明治21年(1888年)に描かれた「あつそう 文化年間内室の風俗」は、お灸をする女性を描いた作品です。文化年間は江戸時代後期になり、当時お灸は民間療法として盛んに行われていました。また、「もぐさ」を1回分ずつ小分けにした「切りもぐさ」も登場し、その使いやすさからいっそう人気が高まったといわれています。

作品の女性も「切りもぐさ」を用いて、慣れた様子で着物を前後逆に着て背中を丸めてお灸をする姿からも、日頃からお灸に親しんでいた様子が感じられます。

『風俗三十二相』は、単なる肖像画としての美人画ではなく、女性たちの生き生きとした表情や普段の暮らしを表現した風俗史料としても貴重なものでもあり、この一枚からも日々の暮らしの中でお灸が行われ、愛好されてきたことを伝えてくれます。

“もぐさ せいほうもぐさ・・・

御ひやうばんにあづかるせいほうもぐさ。

外に此るいあまたごされど。かんだかぢ町壱丁めのしんみち。

みますやひやご。市川團十郎もぐさ。かつて下さい。めしませい。”

宝永6年(1709)二代目團十郎は江戸・山村座の「けいせい雲雀山(ひばりやま)」においてもぐさ売りを初演し大当たり、出世作となったのです。

江戸時代のお灸事情

江戸時代になると、お灸は民間療法として広く用いられるようになりました。

そして「もぐさ」を1回分ずつ小分けにして、使いやすくした「切もぐさ」が誕生し、その便利さから、お灸の人気はいっそう高まり、江戸の町にはあちこちに「もぐさ」を売る店が誕生しました。

なかでも人気だったのが神田鍛冶町の「三升屋(みますや)」でした。

「切りもぐさ」に人気の團十郎の名を借りて「團十郎もぐさ」と名づけ、店の屋号も市川家の家紋から「三升屋」としたアイデアが大当たりしたのでした。

二代目團十郎のもぐさ売り誕生

当時、江戸の町では、モノ売りの口上や、せりふで夜が明けるといわれるほどモノ売りが多く、その口上やせりふがしばしば町の話題になっていました。

早口のセリフ回しの面白さを生かしたもぐさ売りが完成し、2代目團十郎の人気は不動のものとなりました。

これを契機に歌舞伎には、モノ売りの演目が次々と登場するようになったのです。

そして、このもぐさ売りの成功は、後に市川家のお家芸として定めされた歌舞伎十八番に、『助六(すけろく)』『勧進帳(かんじんちょう)』『暫(しばらく)』などの荒事と並んで唯一入っている早口でまくしたてるせりふ芸が人気の『外郎売(ういろううり)』の誕生へとつながったのです。

二代目市川團十郎と初代中村竹三郎出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

『せりふ正本』の誕生

二代目團十郎のもぐさ売りは、そのせりふの面白さが評判となったことから、團十郎のせりふを抜書きして、読み物とした『せりふ正本』まで出版されることに。

そして『せりふ正本』は以後、歌舞伎興行に欠かせないものとなったのです。

“むかふ三がい中さじき。下さんじき。ひとだまりのかたぐにも。一かはらけづゝ。

かつてもらわねばならぬ。ゆみや八まん大ぼさつ。ほゝうやまつて。

もぐさ。いらしやりませんか。”

江戸時代も中期になると次第に武士にかわり町人が文化の担い手となり、歌舞伎(かぶき)、人形浄瑠璃(にんぎょうじょうるり)、文学の浮世草子(うきよぞうし)などが人気を呼び、町人文化が花開いたのです。

錦絵誕生

浮世絵(うきよえ)は、絵師が筆で直接絵を絹や紙に描いた肉筆画(にくひつが)から、鈴木晴信(すずきはるのぶ)が完成させたといわれる木版画による多色刷りとなり、多量に印刷できるようになったことで、一気に広まりました。

色ごとに版木を何枚も使い重ね刷りすることで精巧な美しさをうみだし、錦絵(にしきえ)とも呼ばれるようになったのです。

そして喜多川歌麿(きたがわうたまろ)の『美人画』、東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)の『大首絵』、葛飾北斎(かつしかほくさい)のダイナミックな風景画など、浮世絵を代表する作品が次々と生まれました。

江戸名所百人美女

そして、その頂点とも言うべき安藤広重の『東海道五十三次』と並んで、美人画で知られる歌川国貞(うたがわくにさだ)(三代目歌川豊国(うたがわとよくに))が、円熟期を迎えた70歳頃に発表したのが『江戸名所百人美女(えどめいしょひゃくにんびじょ)』だったのです。

当時、江戸時代を代表する名所を描いたコマ絵と組に合せて、その地のゆかりの女性を百人描きました。

年齢は12歳頃の少女から70歳かと思える老女まで、その職業もさまざまで、吉原の名妓※1(めいぎ)から大店のお内儀(かみ)さん、茶屋の女性、河岸※2(かし)で働く女性など、文字通り当時を代表する美女の姿を描くとともに、髪飾り、女性の仕草、きめ細かな着物の柄などを克明に描いてみせたのです。

『江戸名所百人美女』は、今までいうファッション雑誌のように見られ、大変な評判となったのです。

『鎧のわたし』

『江戸名所百人美女』の中に、『鎧※3(よろい)のわたし』と題する一枚があります。

名所を示す「コマ絵」に描かれた、大商の倉庫が並ぶ、日本橋の川ぞいは江戸の水運の中心地であり、船の往来が多かったため橋ではなく船の渡し場(わたしば)があったのです。

登場する美女は、丸髷※4(まるまげ)姿で、こうした大店のお内儀さんと思われる女性が足にお灸をすえています。女性の前には江戸時代のお灸事情を示す品が並んでいます。

お灸を一回分ごとに小さく切り分けた「切りもぐさ」の箱、黒塗りのお盆には取り出した「切りもぐさ」、そして点火用の線香が煙をあげています。 この「切りもぐさ」と「線香」が、その使いやすさから一気にお灸がひろまった契機となったのです。

浮世絵の『江戸名所百人美女』は、江戸時代お灸が食養生と並んで健康維持に欠かせないものとなったことを示す貴重な資料でもあるのです。

※1名高い芸妓。歌舞などにすぐれた芸者。

※2かわぎしに立つ市場。特に魚市場を言う。

※3地名。日本橋には他に兜(かぶと)町がある。

※4江戸時代から明治時代を通じて最も代表的な既婚女性の髪形。

お灸を愛した偉人

人々の暮らしや身近な自然を題材に、温かみのある俳句を多く残した小林一茶。松尾芭蕉、与謝蕪村と並び、江戸時代を代表する三大俳人のひとりです。

“雀の子そこのけそこのけ御馬が通る”などの代表作があり、今も多くの人に親しまれています。

生涯に残した俳句は2万句以上といわれ、晩年には自らの心情や暮らしを綴った俳文集『おらが春』を書きのこしました。

また、一茶の句の中には、お灸や「よもぎ」を題材にした句も残っています。

『一茶肖像』一茶記念館提供(所蔵)

“風の子や裸で逃げる寒の灸”

冬の寒い時期に、健康を願ってすえる「寒灸(かんきゅう)」の様子を詠んだ一句です。

寒さに負けず元気に遊ぶ子どもたちも、お灸をすえられそうになると、裸になって逃げ出してしまう、そんな微笑ましい光景がえがかれています。

「寒灸」は冬の季語で、寒の入りから節分までの一年でいちばん寒い時期に、無病息災を願って行われる伝統的な養生法です。

「二日灸」

「二日灸」は、旧暦の2月2日や8月2日にお灸をすえると、ふだんより効果が高まり、一年を無事、健康に過ごせるようになると考えられた風習で、俳句では春の季語です。

一茶もこの「二日灸」を題材に、“褒美(ほうび)の画(え)先へ掴(つか)んで二日灸” “かくれ家や猫にすえる二日灸” といった句を残しています。

お灸をすえるひとときにそっと寄り添う、あたたかい日常の一場面です。

一茶ならではのやさしいまなざしが感じられます。

『七番日記』所蔵:県立長野図書館

“おらが世や そこらの草も 餅になる”

一茶が日記『七番日記』に記した一句です。

春になると、身近なところに生えている「よもぎ」の若草を摘んで草餅にして食べることができる。そんなありがたさを感じながら、味わう気持ちを、親しみ込めて詠んでいます。

一茶は、人々のくらしや身近な草花に寄り添いながら、俳句の中にやさしさを残しました。

お灸もまた、古くから伝わる養生の知恵として、人々の暮らしの中にあたたかく息づいていたのかもしれません。

“又、能ク按摩シ、又、灸ヲ据ウ。”

(また、疲れた人にはよく按摩をして、お灸をすえてあげていた。)

『良寛禅師奇話(りょうかんぜんじきわ)』より

「良寛さん」または「良寛和尚(りょうかんおしょう)」の名で親しまれる良寛は、曹洞宗の托鉢僧(たくはつそう)として、生涯を通して寺を構えず、妻子を持たず、清貧の思想を貫き、慈愛に生きた僧侶です。

越後出雲崎(現在の新潟県三島郡出雲崎町)の町名主の家に生まれながらも、その家督を捨てて18歳で出家し、禅僧となりました。その後、備中玉島(現在の岡山県倉敷市)の円通寺で17年余り修行し、諸国を行脚して39歳の時に越後に帰郷しました。

良寛 銅像

清原ひとし 著『子供と良寛さま : 繪物語』

帰郷後は、山中の簡素な庵で暮らし、托鉢(たくはつ)によって毎日の食を得て、座禅をしたり、昼間は子どもたちと遊んだり、庵に帰っては詩や和歌を詠んだりして過ごしたといいます。

学はありながらも難しい説法は一切せず、人に分け隔てなく、常に温かな心遣いで接しました。

良寛が托鉢に来ることを、人々は心待ちにしていたそうです。

そんな良寛と人々との交流の様子がうかがえるのが、良寛の日々の姿を書き留めた史料『良寛禅師奇話』。そこにはこんな逸話が残されています。

“師、能ク人ノ為ニ病ヲ看、飲食起居ニ心ヲ尽ス。又、能ク按摩シ、又、灸ヲ据ウ。人、明日我ガ為ニ灸ヲセヨト云フ。師、明日ノコトト云ヒテ、敢テ諾セズ。軽諾、信少ナキガ為カ、又、生死、明日ヲ期セザルノ故カ”

(大意――良寛禅師は托鉢の途中でも、病人がいると聞くと看病し、その病人の飲食や日常生活の様子に気を使っていた。また、疲れた人にはよく按摩をして、お灸をすえてあげていた。人から「明日もまた来て、お灸をすえてくれないか」と言われると、良寛禅師は「明日のことは……」と言葉を濁して快諾することはなかった。軽々しく約束するのは信用の置けない行為ということなのか、あるいは、自分が生きているのか死んでいるのか明日になってみないと分からない、という理由からなのだろうか)

相馬御風 著『良寛百考』

良寛堂

書き留めたのは、晩年の良寛と親しかった解良栄重(けらえいじゅう)です。良寛が村の人々にお灸をすえる様子や、良寛の誠実な人柄をよく伝えてくれています。そこから感じられるのは、良寛がすえるお灸が、人々の苦しい生活を忘れさせるいっときの癒しだったということ。心身の不調を緩和してととのえるというお灸の効能はさることながら、お灸をすえるといういたわりの心、思いやりの心も人々に元気を与えていたのでしょう。

清原ひとし 著『子供と良寛さま : 繪物語』,フタバ書院成光館,1943.12. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1735783 (参照 2025-04-11)

相馬御風 著『良寛百考』,厚生閣,1943. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1880002 (参照 2025-04-11)

“春夏秋冬 灸をすえて、病気にならないよう常常心がけよ”

第3代将軍として、200年続く江戸幕府の基礎を築いたといわれる徳川家光。祖父の徳川家康は自分の幼名である竹千代の名を与えるほど、孫である家光の誕生を大いに喜んだと伝えられています。

しかし、家光は生来の病弱で、3歳の時に医者もさじを投げ出すほどの大病にかかるものの、家康が調合した薬で奇跡的に回復をとげたとか。また、家光の父・徳川秀忠が家光の弟である国松に家督を継がせようとした時も、家康自らがこれを阻止し、家光を3代将軍にすると決めたこともあり、家光は終生、家康を崇拝したといわれています。

常に家康を尊敬した家光ですが、祖父と相反することがありました。それがお灸。

家康はお灸嫌いで知られていますが、家光は大のお灸愛好家。

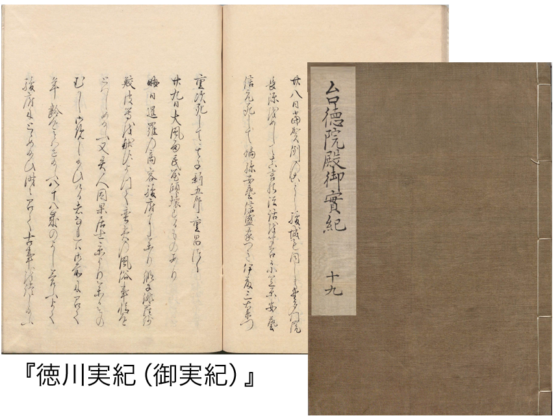

“九日、三卿諸大名出仕す。この日春日局生身魂の御膳を献ず。また御灸あり。”

“十一日、尾水両卿諸大名まうのぼる。御灸あり。”

“十二日、大名登営す。御灸きのふに同じ。”

江戸幕府の公式史書『徳川実紀(御実紀)』には、家光が毎日のようにお灸をした様子が記されており、いかに家光がお灸をするひとときを大切にしていたのかがうかがえます。

また、家光がお灸を好んだことが影響したのかも?と思わせる法令が、ちょうど家光の時代に発令されています。それは、慶安2年(1649)の家光の時代に江戸幕府が発令した、農民に対する決まり事を定めた文書「慶安御触書(けいあんのおふれがき)」(※現在は幕府法令がどうかは諸説あり)のこと。その中にはこんな一文が登場します。

“春秋灸をいたし、煩候ハぬ様ニ常ニ心掛へし、何程作ニ精を入度と存候ても、煩候てハ其年の作りをはつし、身上つふし申ものに候間、其心得専一なり、女房・子供も同然の事”

「春夏秋冬 灸をすえて、病気にならないよう常常心がけよ。どれほど農業に励もうともしても、病気になってはその年の生産が上がらず、財産をつぶすことになるから、お灸をすえるという心がけは大切であり、女房子供もおなじことである」

その内容は、お灸を毎日の暮らしに取り入れよという市井の人々の健康を思いやる法令です。その背景にはお灸の大切さを実感する家光の時代の空気が反映されているようです。

徳川家光像:東京大学史料編纂所所蔵

『光将軍徳川家累代像附累系』東京都立中央図書館 所蔵

“私個人の観察によると、日本ではこの方法が一般に用いられている”

この言葉は、日本研究の先駆者だったドイツ医師・シーボルトが、自著『Nippon』で鍼灸について紹介した時の一文です。

江戸時代後期に来日し、長崎で医学や生物学を伝えたドイツ医師のシーボルト。

彼は日本に近代西洋医学を日本に伝えるとともに、科学的な視点で日本の文化や自然などを調査し、ヨーロッパに日本を広く紹介したことで知られています。

シーボルトは意欲的にさまざまな日本の文化や社会について調査を行うなか、門弟たちとともに長崎・出島に植物園を作りました。

シーボルトは当時、ヨーロッパに東洋の生薬を導入することも考えていたといわれたことから、園には多くの薬草を含む植物が1400種類以上を植栽。日本の民間療法に用いられた薬草類の資料として、“もぐさ”に関しての記載も残されています。

また、幕府鍼科医師だった石坂宗哲(いしざか そうてつ)とは、東西の医学を通して交流を図り、協力関係を築いていました。

石坂はシーボルトの帰郷時に『鍼灸知要一言(しんきゅうちよういちげん)』をはじめ、『九鍼之図説大略(きゅうしんのずせつたいりゃく)』『灸法略説(きゅうほうりゃくせつ)』『鍼灸説約(しんきゅうせつやく)』といった鍼灸学に関する本を献上。

その後、シーボルトは20年余をかけ、膨大な日本研究を『Nippon』『日本植物誌』『日本動物誌』として出版しました。

そして、『Nippon』の第2巻・第4編には鍼灸医学についての解説をはじめ、「艾の効用について」という題名で灸法の論文を紹介しています。

生涯を日本研究に捧げたシーボルトに、日本の伝統医学だった鍼灸が与えた影響は計り知れません。そして、彼の功績により鍼灸が世界に認知されるきっかけとなりました。

シーボルト肖像画(キヨソネ筆):シーボルト 記念館 提供

“先日送ったお守りは届いたか、口養生をせよ。

お灸はすえたか。今は自分で気をつけないといけないよ”

幕末という歴史の舞台を駆けぬけた坂本龍馬。

19歳の時、剣道修行のために生まれ故郷の土佐を離れ、江戸の千葉道場に入門した龍馬。

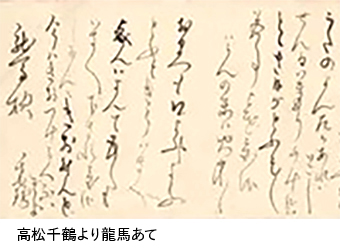

ふるさと土佐に住むお姉さんが、龍馬へ送った手紙の一節です。

12歳にして母をなくした龍馬を、母親代わりに育てたのは19歳離れた姉と、3歳年上の姉の2人でした。

なかでも3歳年上の姉は、早くから薙刀を始めて武術をよく習い、学問に励む人でした。

幼い頃から泣き虫、弱虫だった龍馬を水泳で鍛え、武術の相手をしたり、龍馬に読み書きを教え、何事もやりとげることの大切さを教えたりしたのは、2人の姉たちだったのです。

すっかりたくましくなって、江戸に旅立った龍馬とはいえ、土佐に住む姉たちにとっては気になることばかり。

というのも当時の平均寿命は35〜45歳といわれ、志半ばにして病に倒れた若者も少なくなかった時代。出世のためには、健康の維持が欠かせない時代だったのです。

2人の姉たちは、食べ物に気をつけ日々のお灸を欠かさぬようにと、龍馬を励ましたのです。

しかし、江戸に到着した龍馬を迎えたのは、日本の歴史をゆるがす「黒船来航」でした。

250年近くにわたって鎖国をつづけてきた日本に、4隻の軍艦でやってきたペリーが日本に開国を求めてきたのです。

18歳の多感な龍馬にとって黒船の衝撃は、彼の一生を運命づける出来事でした。

アメリカから開国を迫られた日本は海外、世界を相手にしていかなければならない、大きな時代の変化を強く感じた龍馬は28歳の時、土佐藩を脱藩し、再び江戸に向かいました。

“日本を今一度せんたくいたし申候”

龍馬は姉たちにこの手紙を送り、志を同じくする勝海舟に弟子入りし、やがて新しい日本の国づくりという大望に向かって走り出したのでした。

幕末という激動の時代、自らの進む道に向かってまっすぐ進んだ龍馬。

その行動を支えたのは、姉たちが龍馬へ言い聞かせた「食事に気をつけ、お灸をすえる」アドバイス、養生法を守りつづけたことでした。

『近世名士写真』其2,近世名士写真頒布会,昭10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/3514947 (参照 2024-10-25)

坂本龍馬関係資料 高松千鶴より龍馬あて:国立文化機構所蔵品統合検索システムより加工

田中一貞 編『万延元年遣米使節図録』,田中一貞,1920. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1920856 (参照 2024-10-25)

「土用にして灸を据うべき頭痛あり」

文学者であり、俳人でもあった夏目漱石のよく知られる俳句です。

土用灸は夏の季語。

江戸時代、夏の暑さをのりきるために、土用にお灸をする夏の養生法です。

この土用の日に、お寺などでは、火のついた「もぐさ」をのせたほうろくを頭に置く、ほうろく灸加持も行われます。

『吾輩は猫である』『坊ちゃん』『三四郎』『それから』『門』などで知られる夏目漱石は、日本を代表する作家であり、英文学者、次々と名作を発表しました。

漱石は胃潰瘍 神経衰弱、頭痛をはじめさまざまな病気に悩まされ、お灸は日常欠かせないもの、俳句にも詠むほど漱石にとって大切だったのです。

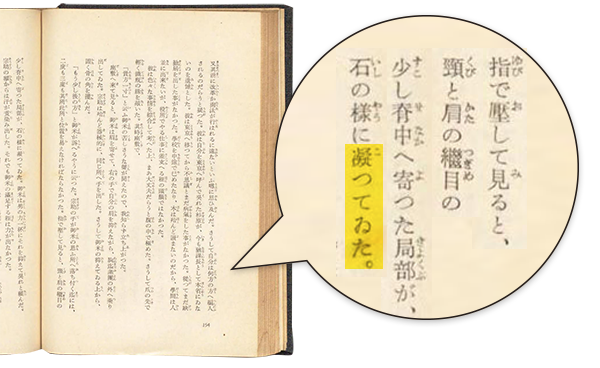

「肩がこる」は漱石から

ちなみに「肩がこる」という言葉は夏目漱石によってはじめて使われたといわれています。

それまで「肩が張る」という言葉が使われていましたが、漱石は、名作『門』の中で “指でおしてみると、頸と肩の継目の少し背中へ寄った局部が、石のように凝っていた。”

と記したのが、「肩がこる」という言葉が使われたはじまりとされているのです。

その詳細な肩こりの説明からも、漱石が日々お灸を愛用していたことが伺えるのです。

夏目鏡子 述 ほか『漱石の思ひ出』,改造社,昭和3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1226187 (参照 2024-10-23)

夏目漱石 著『吾輩ハ猫デアル』上,大倉書店,明治38. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13046229 (参照 2024-10-25)

夏目漱石 著『漱石全集』第六巻,漱石全集刊行会,昭和11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1883236 (参照 2024-10-25)

“三里に灸すゆるより、松島の月先心にかかりて…”

“月日は百代の過客にして行きかう年も又旅人なり…”

教科書でも知られる俳聖 松尾芭蕉の俳諧紀行文『奥の細道』の序文に書かれた一節です。

芭蕉は『奥の細道』への旅に思いを馳せながら、旅の準備とともに、欠かさずお灸で体調を整えていたのです。

『奥の細道』への旅立ちは、元禄2年(1689年)春3月のこと。芭蕉は弟子の曽良(そら)とともに江戸を立ち、奥州へと向かいました。

平安時代の歌人 能因法師(のういんほうし)や西行の足跡をたどり、名所旧跡をめぐって、各地の俳人たちと交流を楽しむ旅でした。

江戸時代、世情も安定し、日本橋を起点とした五街道が整備され、庶民の「お伊勢参り」なども盛んになり、奥州への旅も容易になった頃でした。

『奥の細道』は、約150日、全長約600里(約2400km)の旅でした。

江戸時代は当然歩き旅。歩く距離は、一日約8里から約10里(約32~40km)だったといいます。

芭蕉はあちらこちらへ寄り道をしたり、一カ所に何日も滞在したりすることもあったようですが、今では考えられないかなりの距離を歩いたのです。

それだけに、日々カラダの手入れは何より大切で、芭蕉の旅にもお灸は欠かせなかったのです。当時、お灸に使う「もぐさ」は旅行の必須アイテムだったのもうなずけます。

お灸で体調を整えながら歩いた芭蕉は、『奥の細道』を格調高い文章でまとめ、俳諧紀行文の最高傑作として高い評価を得たのです。

与謝蕪村 [筆]『奥之細道』上巻,村山旬吾,昭和7. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2590992 (参照 2024-10-25)