お灸事典

CC-PD-Mark/Wikimedia Commons

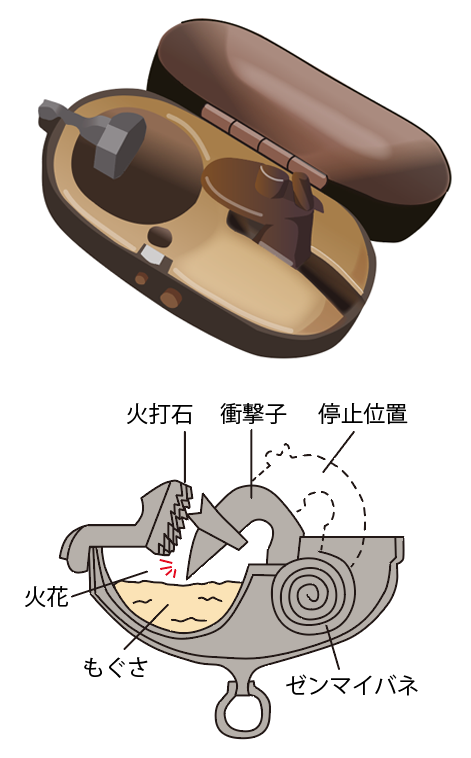

刻みたばこ用点火器は、現代のライターの原型ともいわれる、日本で発明された火つけ道具です。

この画期的な仕組みは、1772年に、江戸時代の発明家・平賀源内(ひらが げんない)によって考案されました。

着火には、お灸に使われる「もぐさ」が用いられています。

喜多川哥麿<喜多川歌麿>//画『絵本四季花』下,和泉屋市兵衛,寛政13(1801)刊. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1286840 (参照 2025-08-08)

江戸時代のたばこ文化

江戸時代には、葉たばこを細かく刻み、キセル(煙管)に詰めて吸うスタイルが一般的でした。

たばこは庶民の間にも広まり、日常生活の中で気軽に楽しめるたしなみとして親しまれていました。

こうした背景から、どこでも手軽に火をつけることができる道具は、人々にとって欠かせないアイテムだったのです。

刻みたばこ用点火器

刻みたばこ用点火器は、ゼンマイバネの力で火打石に鉄を打ちつけ、火花を発生させる構造になっています。

その火花を、点火器内部の「もぐさ」に火花を飛ばして着火する仕組みです。

この構造は、現代のライターへとつながる原型とされています。

また、装飾性の高いものも多く、火を扱う道具でありながら、持ち歩く楽しみや遊び心も大切にされていたことがうかがえます。

刻みたばこ用点火器

着火に使われた「もぐさ」

点火器の内部に火種として用いられた「もぐさ」は、お灸にも使われる「よもぎ」から作られます。

「よもぎ」を乾燥させてつくる「もぐさ」は、火つきがよく、そして火持ちがよいという性質をもちます。

そのため、火打石から生まれるわずかな火花でも確実に着火できる優れた火種として重宝されたのです。

江戸時代の発明家 平賀源内

平賀源内は、発明家、医師、蘭学者、俳人など、さまざまな顔を持つ江戸時代屈指の多才な人物でした。 その多才ぶりは、とくに発明の分野で発揮され、刻みたばこ用点火器のほかにも

静電発電機)燃えない布の火浣布(かかんぷ)、万歩計、寒暖計、磁針器など発明品は100種類以上にのぼるとされています。

また、源内は発明だけでなく、「土用の丑の日にはうなぎを」というキャッチコピーを考案した人物としても知られています。

CC-PD-Mark/Wikimedia Commons

火つけ道具の発明にも使われた「もぐさ」。その優れた火つきと火持ちのよさは、江戸の人々の暮らしを支え、お灸として、今も私たちの健康を支えてくれています。