お灸事典

お灸の記録

「三里あて」とは

昔、旅人や武家奴(ぶけやっこ)たちが、ひざの下にある「足三里」のツボにできた黒いお灸のあとを隠すために用いた三角形の白い布や紙のことを「三里あて」といいます。

その名前のとおり、足の三里に“あてる”ことを目的として使われ、「三里紙(さんりがみ)」とも呼ばれていました。

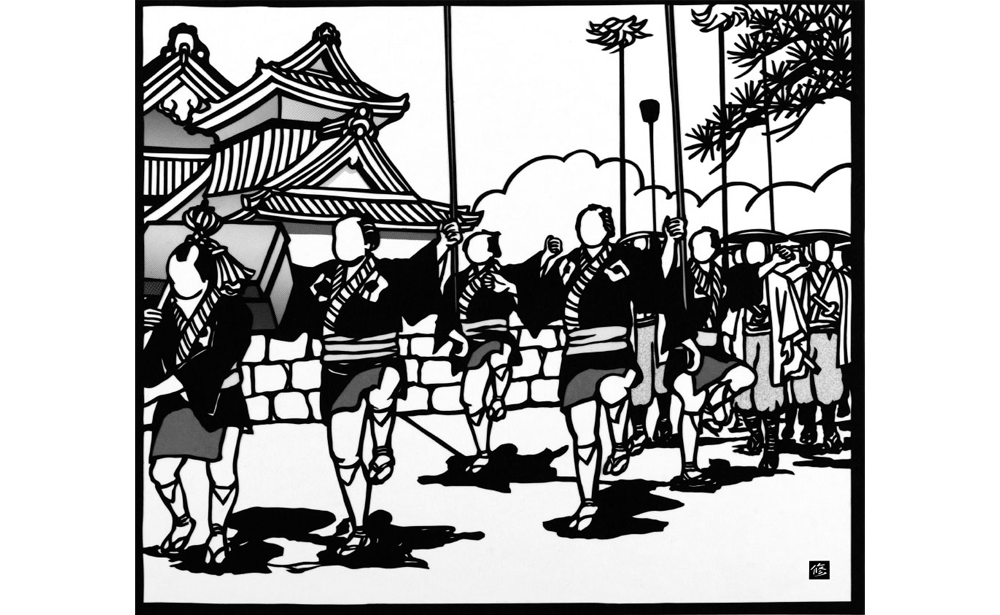

芳虎『東海道 藤川』,佐野富,文久3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1309526 (参照 2025-05-19)

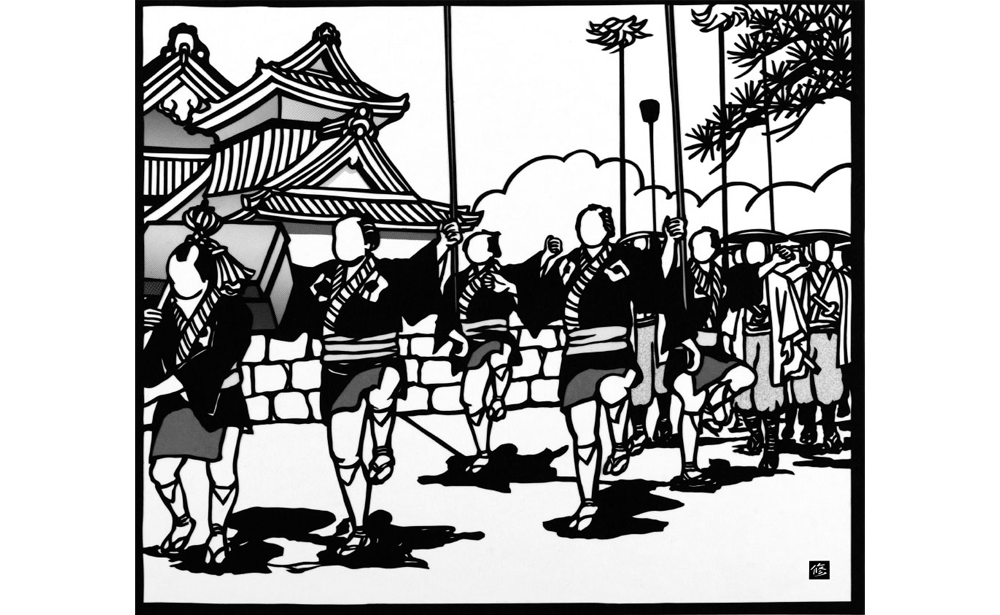

奴さんの「三里あて」

江戸時代、大名が公式に外出する際に行われた大名行列。その先頭を威勢よく歩いたのが「奴(やっこ)さん」です。長い毛槍(けやり)や挟箱(はさみばこ)、立傘などをかつぎ、大名の威厳を示すとともに、行列の進行を先導する重要な役目を担っていました。

そんな奴さんのひざの下には、白い三角形の布や紙の「三里あて」がつけられていたのです。「足三里」のツボにできた黒いお灸のあとを隠すため、長距離を歩く奴さんにとって、健脚の印であり、日々の養生のあかしでもあったのです。

のちに、お灸による養生を日課としていた3代将軍・徳川家光は、1635年(寛永12年)、全国の大名が交代で江戸に参る「参勤交代」の制度を定めました。

今に残る「三里あて」

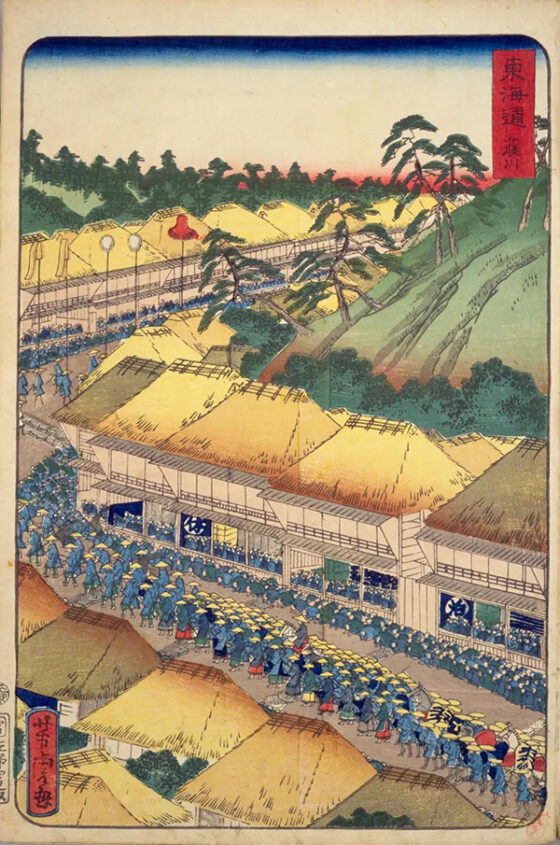

今では、「三里あて」は、歌舞伎やテレビの時代劇の衣装の一部としてもたびたび登場します。

奴姿の登場人物がさっそうと歩く場面では、ひざの下に必ずといっていいほど白い三角形の布をつけた姿があります。

これは単なる衣装や飾りではなく、かつて人々が日々の養生としてお灸をすえていた名残を伝えるものです。

芝居や映像を通してその姿を知っている人は多い一方で、それが実はお灸の痕を隠すための「三里あて」であることを知る人は、少ないのかもしれません。

[敵討揃達者](部分):東京都立中央図書館 所蔵

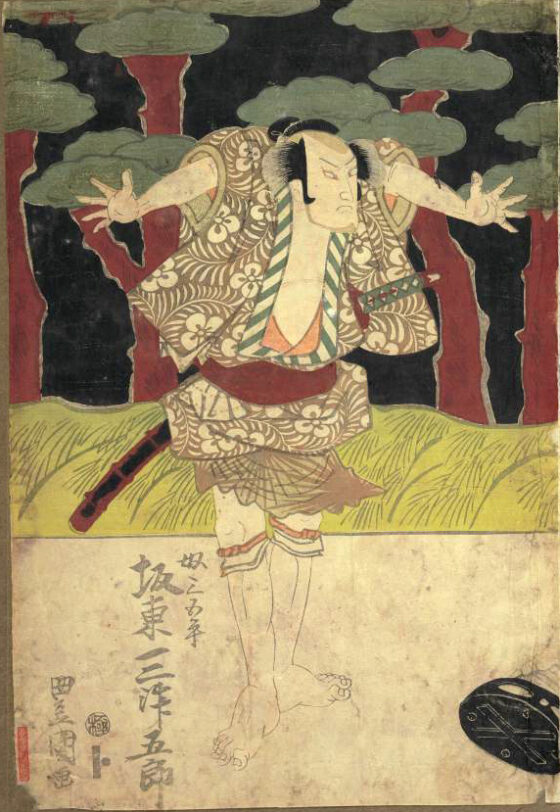

『旅行用心集』(横浜国立大学附属図書館所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100301871

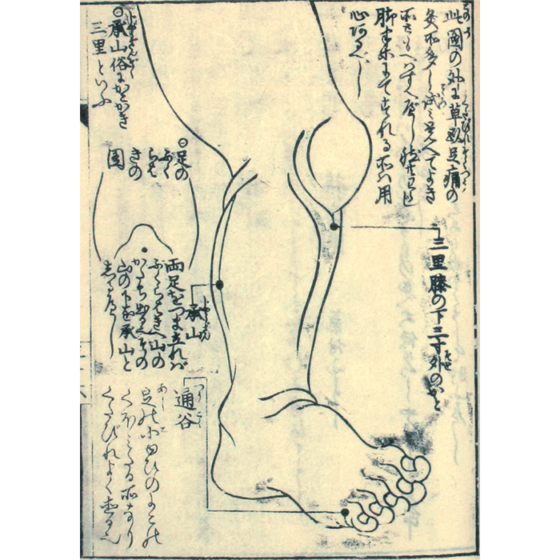

「足三里」にお灸

「足三里」は、昔から日々の体調管理、養生に欠かせないツボとして親しまれてきました。とくに長距離を歩く旅人にとっては、脚の疲れをいやし、健脚を保つための大切なケアとしてお灸をすえていたのです。

俳人・松尾芭蕉も『奥の細道』の旅の中で、「足三里」にお灸をすえることを欠かさなかったと伝えられています。

現代も、歌舞伎や時代劇の中で生き続ける「三里あて」は、私たちに自分の身体をいたわることの大切さを静かに語りかけてくれているのかもしれません。