お灸事典

[児雷也豪傑譚話] 所蔵:東京都立中央図書館

忍者とは

忍者は忍び(しのび)とも呼ばれ、戦国時代に活躍しました。武士が正面から戦うのに対し、忍者は裏方として情報収集や潜入などを担いました。山に囲まれた地形から伊賀(三重県)と甲賀(滋賀県)が二大発祥地といわれています。

忍者が用いた技術の総称は忍術と呼ばれ、潜入・変装・火薬術に加え、薬草や医術の知識など多岐にわたりました。その中には、お灸に使われる「もぐさ(よもぎ)」も含まれていて、薬草としてだけでなく、火器の材料としても活用されていたのです。

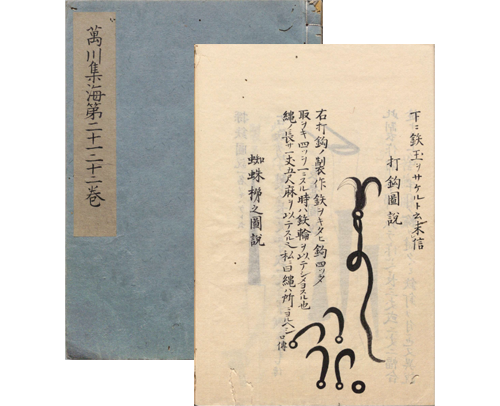

忍術の秘伝書『万川集海(ばんせんしゅうかい)』

『万川集海(ばんせんしゅうかい)』は、江戸時代に忍者・藤林保武(ふじばやし やすたけ)によって著されたとされる、忍術の集大成ともいえる秘伝書です。

全22巻から成り、忍者の心構え、変装の技術、火薬や火器の利用法、水中での行動法、星や方角を利用した移動術に加え、薬草の活用など、多岐にわたる具体的な技術が記されています。

『万川集海』所蔵:国立公文書館

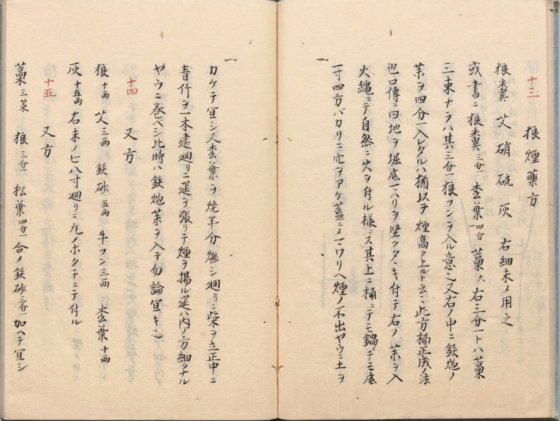

『万川集海』に登場する「もぐさ(よもぎ)」

忍術の秘伝書『万川集海』には、火器に関する道具の記述の中に、お灸の原料「もぐさ(よもぎ)」がたびたび登場し、狼煙(のろし)、たいまつである炬火(きょか)、火縄を収める胴火(どうか)などに、「もぐさ(よもぎ)」が利用されたことが記されているのです。

狼煙(のろし)とは

狼煙(のろし)は、煙を合図としてあげ、敵の動きや異変を遠方へ伝える方法でした。戦国時代には重要な通信手段のひとつであり、素早く広範囲に情報を伝える役割を担っていました。

その煙は、材料を工夫してつくられました。狼の糞や硝石(しょうせき:鉱物)、硫黄(いおう)、灰、そしてお灸に使われる「もぐさ(よもぎ)」などを混ぜ合わせ、細かく砕いて燃やすことで、よく立ち上る煙を生み出していたのです。

『万川集海』所蔵:国立公文書館

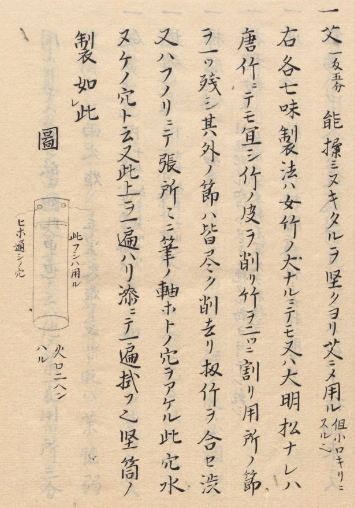

『万川集海』所蔵:国立公文書館

炬火(きょか)とは

炬火(きょか)とは、たいまつのことで、夜間の行動や合図、時には敵を混乱させるために用いられました。忍者にとって炬火は、暗闇での活動を支える重要な道具のひとつであり、その燃料や材料にはさまざまな工夫がこらされました。

『万川集海』には、材料や製法についての記述があり、「もぐさ(よもぎ)」も用いられていました。

「もぐさ(よもぎ)」は、忍者の活動を支える重要な存在でした。薬草としても火器としても活用できる万能の植物であったといえるのです。