お灸事典

お灸を愛した偉人

2500年をこえて伝わることば

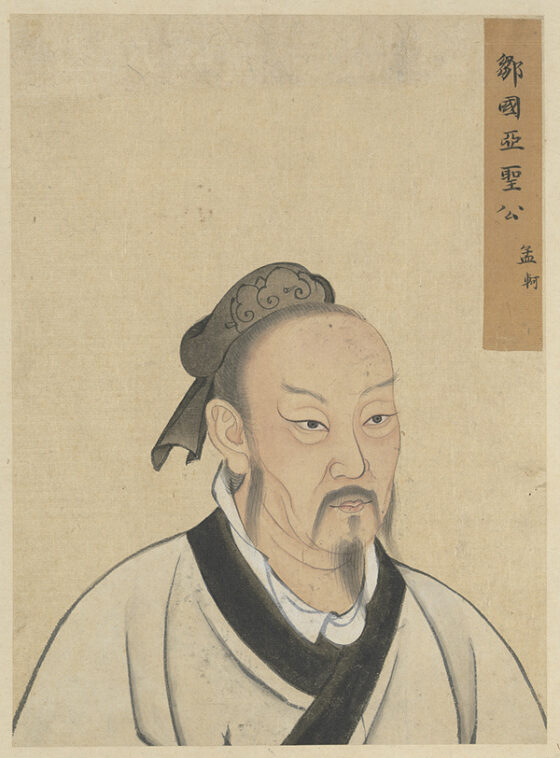

孟子(もうし)は、中国・戦国時代を代表する儒学の思想家です。儒教の開祖・孔子(こうし)の教えを受け継ぎ、その思想をさらに発展させました。

人は生まれながらに善の心をもっているとする「性善説(せいぜんせつ)」を唱え、人の本質に光を当てる考え方を広めました。

また、「多少の違いはあっても、本質は変わらない、似たり寄ったりであること」という意味のことわざ「五十歩百歩」は、現代でもよく知られ、使われている孟子の言葉のひとつです。

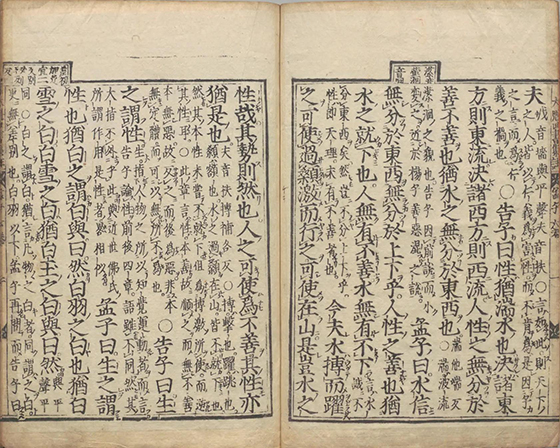

宋朱熹撰『孟子集註7卷』六、七,寛永9重刊. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/11892673 (参照 2025-07-25)

孟子(Wikimedia Commons)

“七年の病に三年の艾(もぐさ)を求む”

このことわざは、孟子の教えや言葉、逸話をまとめた書物『孟子』に登場します。

お灸の原料である「もぐさ」をたとえに使った、昔から伝わることわざです。

七年もの長い病気にかかってから、三年もかけて乾燥させる上質なもぐさを求めようとするように、困ってから慌てても間に合わないという意味です。 ふだんから準備しておくことの大切さを教えてくれることわざです。

“時ならざるは、食わず”

季節に合わないものは口にしない。

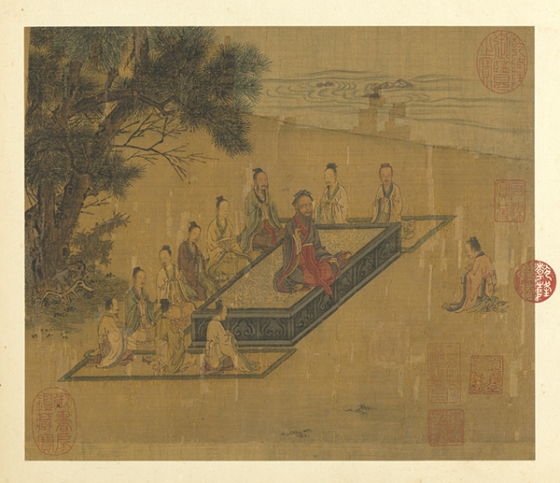

この言葉は、孟子が思想を受け継いだ孔子とその弟子たちの言葉を記した書『論語』に残されています。

旬の食べ物には、その季節に必要な栄養が備わっており、からだが自然と受け入れられるもの。こうした考え方は、古くから伝わる「養生の基本」でもありました。

『宋 高宗書孝経 馬和之絵図』国立故宮博物院 所蔵

『家康公肖像』,[江戸時代] [写]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2542434 (参照 2025-07-25)

この教えを、日々の暮らしの中で実践していたといわれる人物のひとりが、徳川家康です。天下人として知られる一方で、徹底した健康管理を行っていた養生の達人でもありました。

たとえば家康は、旬を外れた食材には極力手を出さず、自然のめぐりにそった旬の食生活を大切にしていたと伝えられています。当時の平均寿命を大きく上回る、彼の長寿を支えた理由のひとつだったのかもしれません。

孟子の思想が2500年をこえて今も読み継がれているように、お灸もまた、時代を越えて今もなお、人々の暮らしの中で受け継がれています。