お灸事典

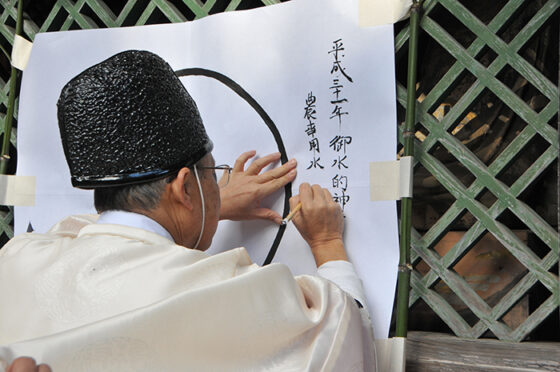

桑の木の弓と成長して硬くなった「よもぎ」の茎で作った矢で、紙に描かれた丸い的を射る「水的の神事」。群馬県富岡市の一之宮貫前神社(いちのみやぬきさきじんじゃ)において毎年1月3日に行われます。

貫前神社とは

貫前神社の歴史は古く、社伝によると西暦531年、古墳時代に創建され、延喜式神名帳には名神大社としてあげられる古社なのです。

水的の神事

貫前神社の祭神の一柱である姫大神は、養蚕、機織り、水源の神様。

江戸時代の延宝8年(1680)には行われていた「水的の神事」は、新しい年を迎え、今年の豊作を願い、稲作に欠かせない水が、必要な時に必要な量が届くことを願い、農事用水の多い、少ないを占う神事なのです。

よもぎの矢と桑の弓

「水的の神事」に使われるのは、古くから邪気を払うとされてきた「よもぎ」と、樹皮、葉、根、実のすべてが薬用として使われ「特別の木」と呼ばれてきた桑。

この日の神事のために「よもぎ」の茎から作った矢と、桑の枝で作った弓が用意されます。

水的の神事の定め事

1月3日、神殿での祭典が終わると、「水的の神事」は古式に従って行われます。

「水的の神事」は、夏の日照りで水が欲しい時に行われる雨乞いの神事と異なり、1年を通して農作に必要な安定した水の供給を願います。

矢が的の真ん中に当たると大雨になるとされているため、的の中心に当たる矢の本数と的をはずした矢の本数のバランスが求められるユニークな定め事もあるのです。

天然の自然な「よもぎ」と桑を使って奉製された弓矢は不安定で制御が困難なため、まさに当たるかどうかは運しだい。

水的神事スタート

境内に設けられた紙に描かれた的に向かって神職2人が、「よもぎ」の矢を1人2本ずつ、2回に分けて計8本の矢が放たれます。

神事の様子を、初詣に訪れた人々は一射ごとに一喜一憂しながら見守ります。

そして、すべての矢が放たれた後、今年一年の水量予測を発表するのが、数百年つづく一之宮貫前神社の初春の神事なのです。