お灸事典

お灸を愛した偉人

波乱の時代を生きた九条兼実

九条兼実(くじょうかねざね)は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した公卿(くぎょう)で、天皇のもとで国の重要な政治を担った人物です。のちに五摂家(ごせっけ)の一つとなる九条家の祖となり、関白や太政大臣(だいじょうだいじん)を歴任し、政治の中心を担いました。権力争いの中で失脚と復権を繰り返し、激動の時代を生き抜きました。

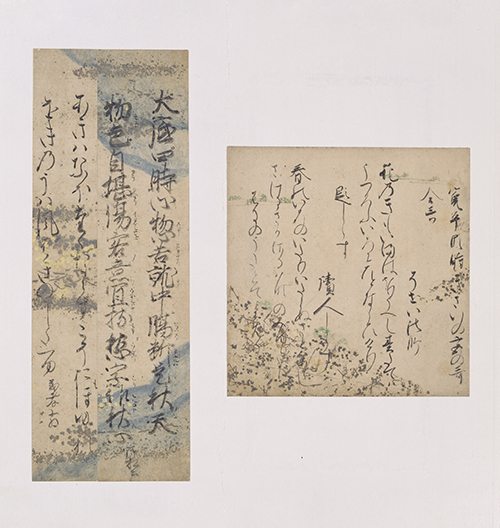

兼実は文化人としても知られ、短歌をよくつくり、『千載集(せんざいわかしゅう)』、『新古今集(しんこきんしゅう)』にはその歌が収められています。晩年は浄土宗の祖・法然に深く帰依し、貴族社会に浄土宗が広まる大きなきっかけとなりました。

出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム

日記『玉葉』

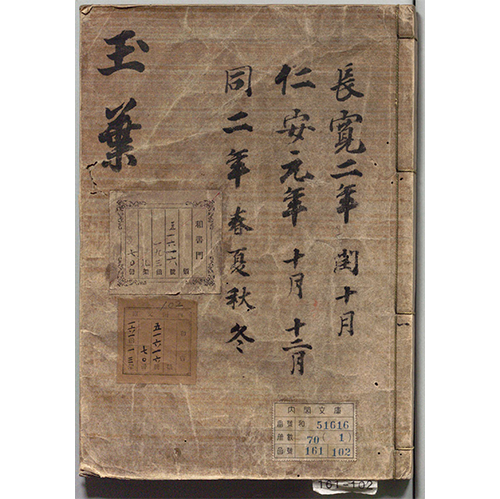

日記『玉葉(ぎょくよう)』とは

なかでも有名なのが、兼実が30年以上にわたり書き続けた日記『玉葉』です。1164年から1203年まで、宮中での出来事、政治の動き、大地震や大雨などの天変地異、病気の流行、さらには日々のくらしのようすまで、くわしく記されています。

宮廷の日記のなかでもとくに内容が充実しており、平安時代末期から鎌倉時代初期の社会を知るための貴重な記録とされています。その中には、兼実が灸治を受けていたことも記されています。

持病・脚気とのたたかい

兼実自身は、脚気(かっけ)に長く悩まされていました。脚気とは、足のしびれやむくみ、歩行の不自由をもたらす病で、当時は原因が分からず恐れられていた病気です。

『玉葉』には、兼実がこの病に苦しみながらも、さまざまな養生を試みたことが記されています。

温泉で身体をあたためて病をやわらげる湯治(とうじ)、薬草を用いた投薬(とうやく)、僧侶が病気平癒を祈る加持祈祷(かじきとう)に加え、鍼灸の治療も受けていました。

日記『玉葉』

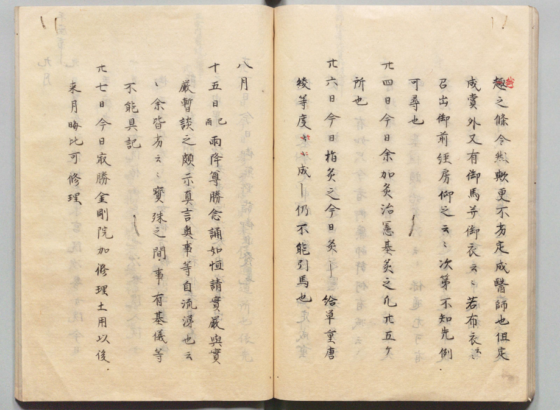

『玉葉』に記される灸治

兼実が灸治を受けたことは『玉葉』に繰り返し記録されています。仁安二年(1167)七月二十四日には、宮中の医官であった丹波憲基(たんば のりもと)の手によって二十五か所にお灸をすえたことが記されています。

二日後には「今日もなお灸をすえ、きょうは終えた」とあり、灸治を継続して行っていた様子がうかがえます。

その後も日記には、兼実がたびたび灸治を行ったことが記されており、長年にわたりお灸が身近な養生法であったことを示しています。

仁安二年(1167)七月二十四日

“今日、余加 灸治、憲基灸 之、凡二十五カ所也”

七月二十六日

“今日、猶灸之、今日灸了、給、單重唐綾等、度々、成了、仍不 能 引 馬也”

『玉葉』に残された灸治の記録は、お灸が当時の宮廷社会で広く受け入れられていたことを物語っています。そこには、病に苦しみながらもお灸を養生のひとつとして受け入れ、取り入れていた兼実の姿があり、お灸が人々にとって大切な手当であったことを伝えています。

九条兼実(『天子摂関御影』、紙本着色):Wikimedia Commons