お灸事典

お灸を愛した偉人

明治文学を代表する文豪

幸田露伴(こうだ ろはん/1867年–1947年)は、明治時代から大正、昭和にかけて活躍した小説家・随筆家。

電信技師(現在の無線通信士にあたる職)として北海道に赴任した後、文学の道へ進みました。

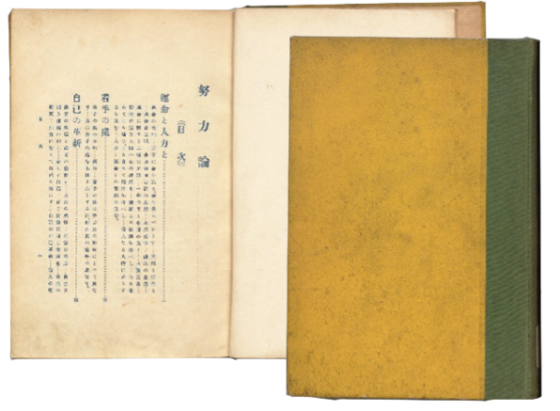

小説の代表作『五重塔(ごじゅうのとう)』では職人の生きざまを通して誠実さと信念を描き、『努力論(どりょくろん)』『風流仏(ふうりゅうぶつ )』などでは人としての生き方や精神のあり方を説きました。

森鷗外、夏目漱石と並び称されるほどの文豪、幸田露伴。日本近代文学の礎を築き、第1回文化勲章を受章しました。深い洞察と独自の人生観により、多くの人々に影響を与え続ける幸田露伴。

幼少期は病弱で、母や祖母にすすめられ「お灸」で養生をしていたそうです。

伊藤整 等編『日本現代文学全集』第6 (幸田露伴集),講談社,1963. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1661341 (参照 2025-11-13)

伊藤整 等編『日本現代文学全集』第6 (幸田露伴集),講談社,1963. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1661341 (参照 2025-11-13)

幼少期に親しんだ「お灸」

露伴は、幼いころから病弱でした。生後二十七日にして医者の世話になるなど、たびたび生死の境をさまよったといいます。学び始めた頃には眼の病を患い、光を見るのもつらく戸棚の中に隠れて泣いていたと、自身の随筆に記しています。さまざまな療治の末、父に連れられて「二十八宿の灸」と呼ばれる「お灸」を受け、少しずつ快方へ向かいました。弁天の池で蓮の花が見えたときの喜びを飛び立つようだったと綴っています。幼いころは母や祖母に「お灸」をすえてもらうことも多く、のちの露伴の養生観へとつながっていったのでしょう。

当時は、東洋の伝統医療である「お灸」が家庭の中に深く根づいており、家でできる身近な手当として人々の生活の一部になっていました。

露伴の養生観

露伴の養生観は、単に健康法ではなく、心と身体をともに磨く生き方の哲学として形成されていきました。

人はどう生き、どう努力すべきか。露伴はその問いに向き合いながら、まず何よりも身体の健康を整えることの大切さを説いています。

『努力論』(1899年)では、“人は身を養うを忘るべからず。身は心の器なり”と記し、どんなに立派な志があっても、身体が不健康ではその力を十分に発揮できないと述べています。心の健やかさは、健全な身体に支えられてこそ成り立つというのが、露伴の考えでした。

幸田露伴 (成行) 著『努力論』,東亜堂,明45.7. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2208114 (参照 2025-11-13)

さらに『修省論 (しゅうせいろん)』では、“養生は道にして、日々の行いにあり”と記し、健康を保つための養生とは、特別なことではなく、日々の暮らしの中で自然に実践すべきものであると説いています。

幼少期の「お灸」のぬくもりは、露伴の生き方に静かな気づきをもたらしたのかもしれません。

幸田露伴 肖像:アサヒカメラ 編『木村伊兵衛傑作写真集』,朝日新聞社,1954. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/8799323 (参照 2025-11-17)