お灸事典

お灸を愛した偉人

江戸時代の知識人

貝原益軒は、江戸時代を代表する儒学者であり、本草学者(現代で言えば薬学者や植物学者にあたる)です。福岡藩士の家に生まれ、幼い頃から学問に励み、仏教・道教・医学・歴史・教育など、博学な人でした。

学びを暮らしに活かす

益軒の学問は、自然観察や人々の暮らしを重視した、実践的なものでした。

代表作の一つである『大和本草(やまとほんぞう)』では、植物・動物・鉱物など、あわせて1,362種について、それぞれの特徴や効能、活用法を丁寧に解説しています。

また、日本初の体系的な教育書とされる『和俗童子訓(わぞくどうじくん)』など多くの著作を世に送り出しました。

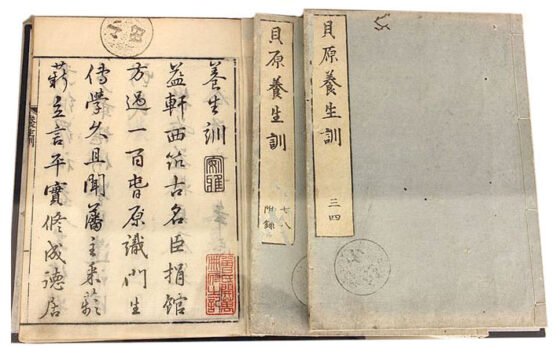

『大和本草』

Copyright © 国会図書館, all rights reserved.

貝原益軒像:CC-PD-Mark/Wikimedia Commons

とくに晩年に執筆した健康指南書『養生訓(ようじょうくん)』は、現代にも通じる養生の知恵がつまった名著として、今なお高く評価されています。

益軒は、ただ理論を説くだけでなく、自身の身体と向き合いながら、学問と実践を結びつけました。節度ある暮らしを自ら実践し、80代まで健康を保ったと伝えられています。その背景には、日々の養生に対する深い関心と、地道な実行力があったのです。

『養生訓』

『養生訓』に学ぶ

“病にかからぬ工夫”

『養生訓』は全8巻からなり、それぞれの巻で、養生の基本をはじめ、食事・睡眠・排泄・運動・入浴などの日々の習慣、お灸や薬の使い方、高齢者向けの心得など、生活に根ざした養生の知恵が数多く記されています。

その中で益軒は、病気になってから治療するのではなく、日ごろから健康を守る工夫が大切だと説いています。

日々の生活を正し、心と体を整えることで健康を保つ、その養生の姿勢は、今の私たちの暮らしにも活かせるものです。

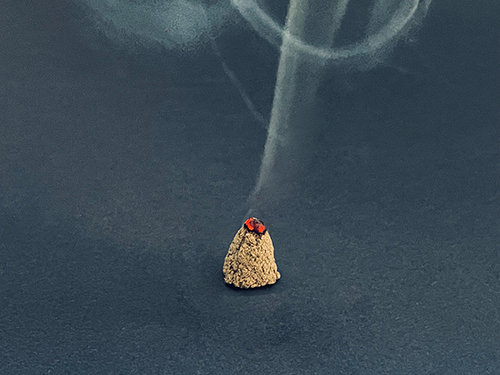

お灸のすすめ

『養生訓』には、お灸に関する知識と実践法が多く記述され、丁寧に紹介されています。

「もぐさ」の作り方や選び方、灸点や阿是穴(あぜけつ)のとり方、お灸をする順番、施灸後の過ごし方や注意点、子どもへのお灸など、多岐にわたる情報がしるされています。

なかでも“三里に毎日一壮(そう)ずつ、百日続けてお灸する人もいる”と三里の灸点を紹介し、日常的な養生法としてのお灸の大切さを伝えています。

現代に語りかける“養生の知恵”

貝原益軒が残した『養生訓』は、日々の暮らしの中で自らをいたわり、健やかに生きるための知恵に満ちています。その一つ一つが、いまを生きる私たちにも、養生の大切さを教えてくれています。