お灸事典

お灸を愛した偉人

町人文化を描き広めた作家

井原西鶴(いはらさいかく)は、江戸時代の俳諧師・浮世草子作家(町人の気持ちや暮らし風俗を描く小説家)。

俳諧で名をはせ、一昼夜に詠む発句の数を競う「矢数俳諧(やかずはいかい)」を生み出し、卓越した腕前で知られ、最多記録は23,500句に及びます。

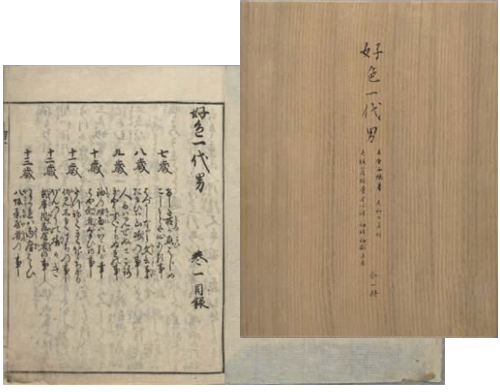

『好色一代男』(国文学研究資料館所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/200003076

のちに小説に転じて、『好色一代男(こうしょくいちだいおとこ)』でデビュー。瞬く間に人気作家となり、浮世草子という新たな文学ジャンルを築き上げました。

“その身はたらかずして、銭が一文天から降らず、地から湧かず”

努力せずにお金や成功を得ることはできないという教訓をはじめ、西鶴はいくつもの名言を残しています。

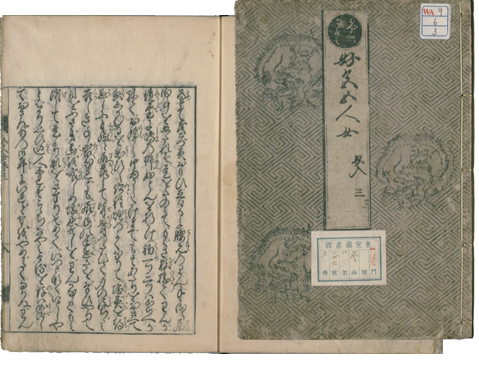

『好色五人女(こうしょくごにんおんな)』の3巻に登場する「お灸」

『好色一代男』『好色二代男(こうしょくにだいおとこ)』に続く西鶴の好色物第3作は、全5巻から成る短編小説。身分や境遇も異なる5人の女性の恋模様を通して、江戸時代の暮らしぶりや人情を生き生きと描き出しています。通俗でありながらも新味のある語り口が光ります。

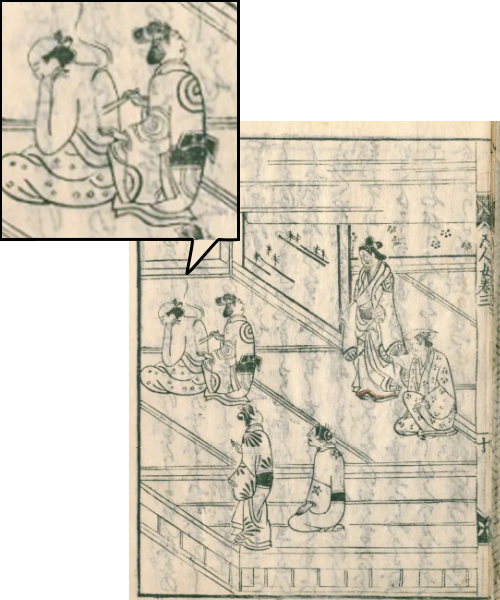

第3巻「中段(ちゅうだん)に見る暦屋(こよみや)物語」には、「お灸」をすえて労わる場面が描かれています。

井原西鶴『好色五人女 5巻』[3],森田庄太郎,貞享3 [1686]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2544918 (参照 2025-08-25)

井原西鶴『好色五人女 5巻』[3],森田庄太郎,貞享3 [1686]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2544918 (参照 2025-08-25)

「中段に見る暦屋物語」あらすじ

京都で評判の美少女・おさんは、都の大経師(暦屋)に見初められ、なかむつまじく暮らしていた。ある日、夫が江戸へ出向くことになり、留守を預かる手代(てだい:使用人)・茂右衛門がつかわされる。腰元(こしもと:身の回りの世話や雑用を行う女性)のりんが茂右衛門に「お灸」を据えたことが縁となり、二人は次第に心を通わせ、やがて恋仲と噂されるようになった。

秋の夜風が強く吹くころ、茂右衛門は冬の養生のために「お灸」をすえることを思い立ち、手際のよいりんに頼んで「お灸」をしてもらった。

“折節秋(おりふしあき)も夜嵐いたく、冬の事思ひやりて、身の養生の為とて、茂右衛門、灸おもひ立けるに、腰元(こしもと)のりん、手かるく居る事をゑたれば、是をたのみてもぐさ数捻(かずひねり)て、りんが鏡臺(きょうだい)に嶋の檰(もめん)ふとんを折かけ、初一つ二つはこらへかねて、お姥(うは)から中ゐからたけまでも、其(その)あたりをおさへて皃(かほ)しかむるを笑ひし。跡程煙つよくなりて、塩灸(しおやいと)を待兼(まちかね)しに、自然と居落して、背骨つたひて身の皮ちゞみ、苦しき事暫なれども、居手の迷惑さをおもひやりて、目をふさぎ歯を喰しめ堪忍せしを、りんかなしくもみ消して、是より肌をさすりそめて、いつとなくいとしやとばかり思ひ込、人しれずこゝちなやけるを、後は沙汰しておさんさまの耳にいれど、なをやめがたくなりぬ。”

江戸時代、「お灸」は町人の暮らしに欠かせない養生法であり、小説にも登場するほど身近なものだったのです。『好色五人女』の「中段に見る暦屋物語」では、その「お灸」が、物語の中で恋の火をともすきっかけとなったようです。