お灸事典

お灸の記録

「かくとだに えやは伊吹の さしも草 さしも知らじな 燃ゆる思ひを」

百人一首にもお灸の「もぐさ」が詠み込まれているのです。

百人一首

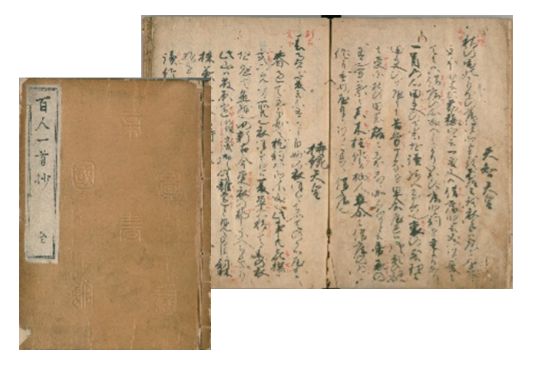

百人一首は、鎌倉時代の『新古今和歌集』の選者でもあり、この時代の代表的な歌人 藤原定家が晩年に、万葉の時代から鎌倉時代までの代表的な歌人100人と、その秀歌を集めたもの。

天智天皇の「秋の田の かりほのいほの とまをあらみ わが衣手(ころもで)は 露にぬれつつ」に始まって鎌倉時代の順徳院の「ももしきや 古きのきばの しのぶにも なほあまりある 昔なりけり」までの時代時代を彩った家人と歌が集められています。

小倉百人一首

百人一首が小倉百人一首と呼ばれるのは、百人一首の選定にあたり定家が嵯峨嵐山の小倉山にあった別荘でその作業をしていたことからで、今も嵯峨や嵐山には百人一首ゆかりの地としてあちこちに歌碑が建っています。

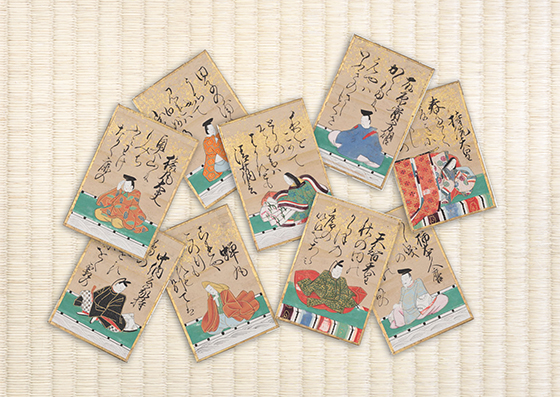

かるたになった百人一首

百人一首が、現在のように絵札(読み札)と字札(取り札)からなるかるたのかたちになったのは、江戸時代。 ポルトガルからかるたが伝えられたことがきっかけです。

当時の公家たちに人気となり、百人一首の上の句(5・7・5)を読み札とし、下の句(7・7)を取り札とする百人一首のカルタのかたちが生まれました。

当時の絵札は、金箔や金砂子を散りばめた美しいものでした。

百人一首は恋の歌

百人一首は恋の歌とよく言われますが、100首のうち43首が恋の歌です。

この時代、女性は簾の中、気持ちを伝える手段として歌を送ることが多かったため、百人一首に選ばれた歌にも恋の歌が多いのでした。

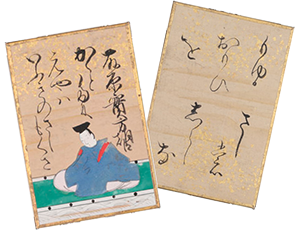

かくとだに

恋の歌でよく知られている歌に「かくとだに えやは伊吹の さしも草 さしも知らじな 燃ゆる思ひを」があります。

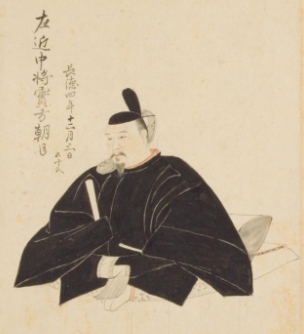

詠み人は藤原実方朝臣(ふじわらのさねかた)、かの源氏物語の主人公光源氏のモデルの一人とも伝えられた、恋多き人。

これほどあなたのことを思っているのに言えません。

伊吹山のさしも草のように燃えている私の思いをあなたは知らないでしょうね。

と、思いのたけをお灸に用いるもぐさの火に託して歌っているのです。

さしも草とは、お灸の原料「もぐさ」のこと。 実方朝臣が生きた平安時代中期には、すでに、お灸のもぐさが燃える火に自分の燃える気持ちを託して歌にするほど、よくお灸が使われていたのです。

百人一首の選者である藤原定家の残した日記『明月記』にも、お灸のことが記されています。

百人一首の聖地 近江神宮

滋賀県大津市の近江神宮は、百人一首の一番にあげられている天智天皇を祭神としていることもあって、今では百人一首の聖地とされ、毎年7月に行われる(全国高等学校かるた選手権大会)は、かるた甲子園として知られています。