お灸事典

お灸の記録

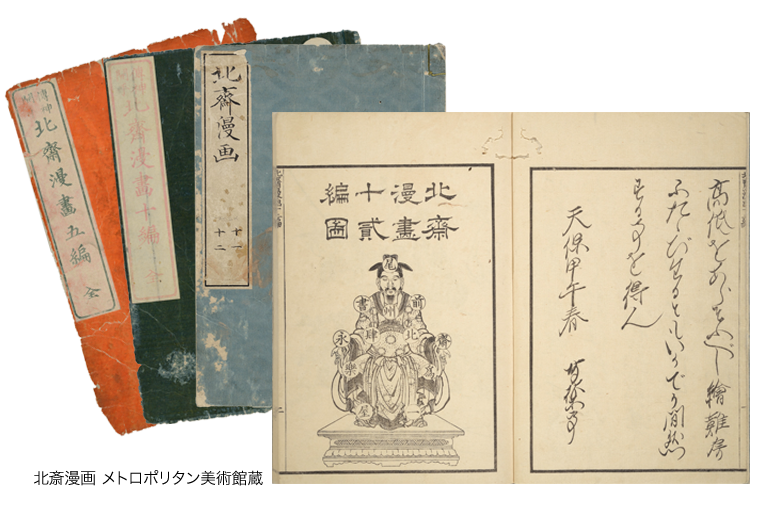

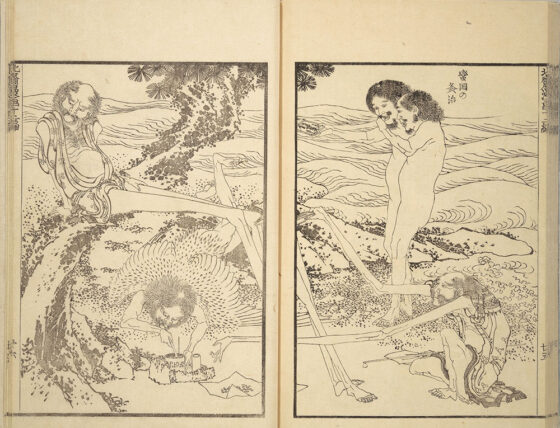

北斎漫画『槍どうし、木刀どうし』

メトロポリタン美術館蔵

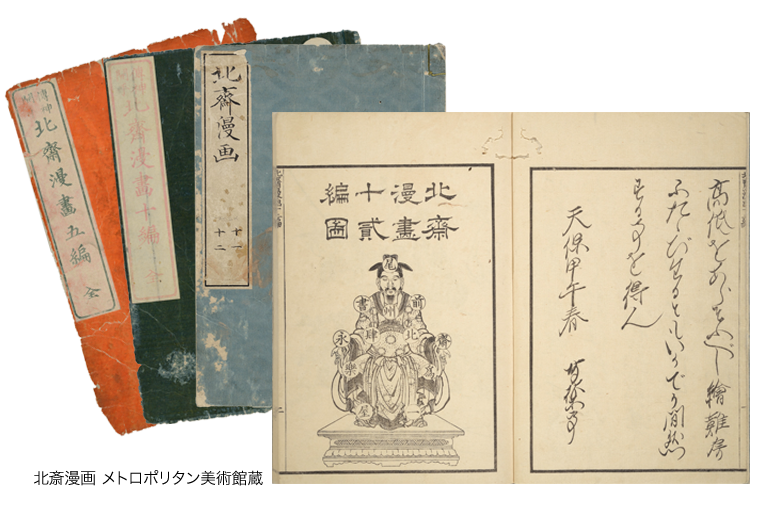

『北斎漫画(ほくさいまんが)』

『北斎漫画』は、浮世絵師・葛飾北斎(かつしかほくさい)が弟子たちのために描いた、絵手本であり、文化11年(1814年)に第1編が刊行されました。もともとは一冊のみの予定でしたが、初版が大きな反響を呼び、続編が次々と発刊。最終的に全15編からなる一大シリーズとなりました。

人々の姿、風景、ゾウやトラなどの動物、神社建築のつくり、さらには想像上の世界まで、4,000点以上の絵がおさめられており、絵のテーマもレイアウトもページごとに変化にとんでいます。紙面の枠いっぱいに描きこまれた絵は、めくるたびに新たな発見があり、見飽きることはありません。

絵の教科書としてだけでなく、見て楽しむ娯楽としても広く親しまれ、江戸時代から現代に至るまで、世界中で読みつがれている北斎の代表的な作品のひとつです。

北斎漫画『風のトラ』 メトロポリタン美術館蔵

木村黙老 著『戯作者考補遺』,国本出版社,1935. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1874790 (参照 2025-07-24)

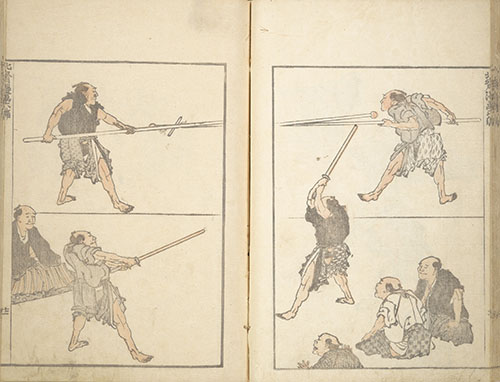

葛飾北斎(かつしかほくさい)とは

江戸時代を代表する浮世絵師・葛飾北斎は、『冨嶽三十六景(ふがくさんじゅうろっけい)』に代表される風景画で知られ、世界的にも高く評価されています。絵を描く腕前は群を抜き、あらゆるジャンルを自在に描きこなすその才能は、生涯にわたり衰えることがありませんでした。

90年の生涯で30回以上も改名し、住まいも90回以上引っ越したといわれるなど、常に新たな表現を追い求めてきた人物です。

近年では、代表作『冨嶽三十六景』が2020年より日本のパスポートの査証(ビザ)ページに採用されるなど、北斎の芸術は現代の暮らしの中でも息づいています。

『冨嶽三十六景』メトロポリタン美術館蔵

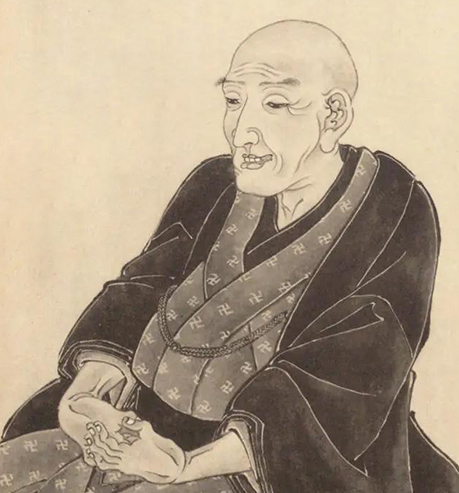

蠻国の灸治

『北斎漫画』第十二編には、「蠻国の灸治」という、不思議でユーモラスな一場面が描かれています。

舞台は、どこか島の海辺の風景。そこには手長男と足長男の姿があり、手長男は足長男の前に座って、紙の上に「もぐさ」を並べ、足長男の長い足のひざにお灸をすえようとしているかのようです。

北斎漫画『蠻国の灸治』 メトロポリタン美術館蔵

現実と想像が入り混じった、「蠻国(ばんこく)の灸治」。北斎の想像力と遊び心があふれる一枚です。

そして何より、北斎が題材に選ぶほど、「お灸」は江戸時代の暮らしに深く根づいていたことがうかがえます。