お灸事典

お灸の記録

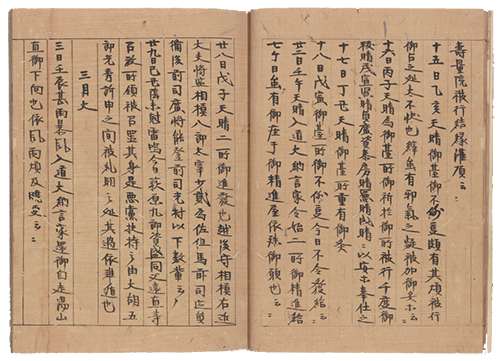

出典:ColBase

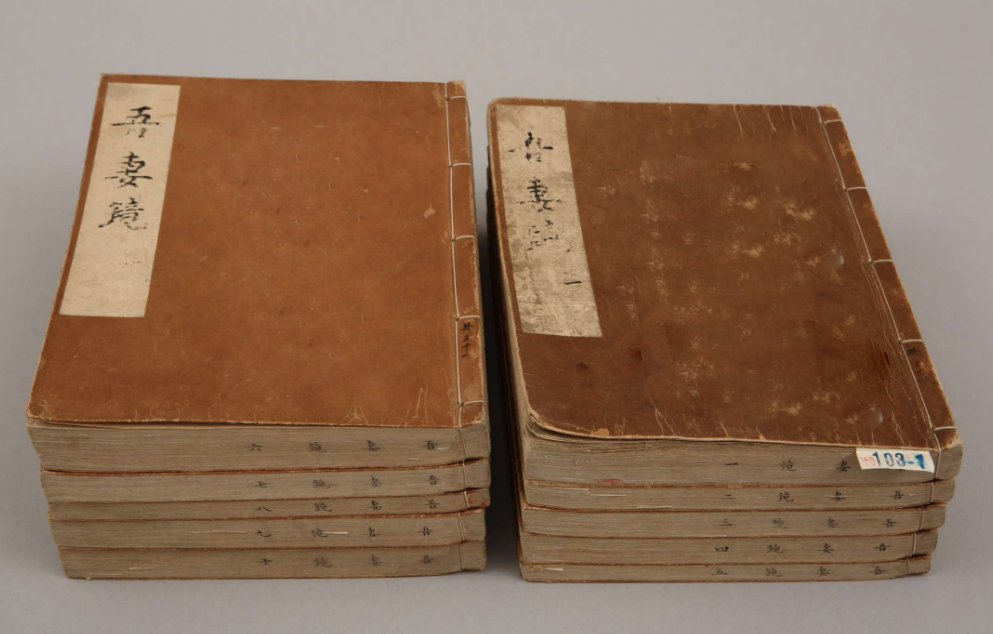

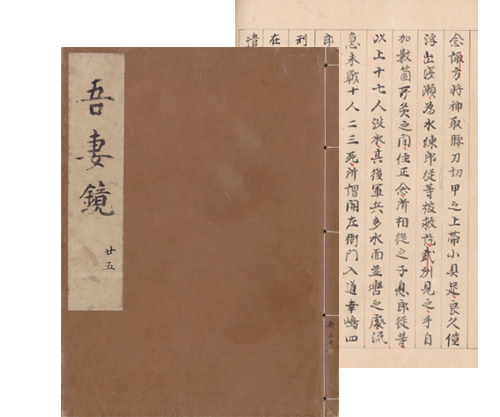

『吾妻鏡(あづまかがみ)』とは

鎌倉幕府の動きを詳細に伝える『吾妻鏡』は、1180年(治承4年)から1266年(文永3年)までの87年間をおさめた日本の歴史書です。

初代将軍・源頼朝から第6代将軍・宗尊親王まで6代にわたる将軍の時代を対象とし、1180年(治承4年)4月9日、後白河法皇の皇子・以仁王が「平家を滅ぼすべし」と旗を掲げて挙兵した出来事にはじまり、1266年(文永3年) 7月20日、第6代将軍・宗尊親王が京都へ戻って将軍職を辞した記録をもって結ばれています。

『吾妻鏡』に登場する「お灸」

『吾妻鏡』には、「お灸」が実際にすえられていた様子がいくつも記録されています。

いくさでの「お灸」

承久三年(1221年)、宇治川の戦いで春日貞幸が矢に当たり瀕死の状態で岸にたどり着いたとき、北条泰時はすぐに「お灸」をすえ、正気を取り戻させたと記されています。いくさという過酷な状況でも、「お灸」が応急処置として人を救う力を持つと信じられていたことがわかります。

“承久三年(1221)六月小十四日丁夘。霽(はれ)。雷鳴數聲(らいめいすうこえ)。武州(ぶしゅう)、河を越へ相戰は不者、官軍を敗り難き由相計り(よしあいはか)、芝田橘六兼義(しばたのきつろくかねよし)を召し、河の淺瀬を(あさせ)尋ね究む(きは)可き(べ)き之旨(のむね)を示す……

武州之(ぶしゅうこれ)を見て、手自ら數箇所(すうかしょ)の灸を加うる之間に、正念住(しょうねんすま)う”

将軍のお灸習慣

将軍・藤原頼経自身も、日常的に「お灸」をしていたことが記録に残されています。折にふれて5〜6カ所に「お灸」をすえ、養生に努めていたようです。

“仁治二年(1241)三月大十六日甲辰。此(かく)の間、將軍家御灸を五六ケ所へ加(くは)へ令(せし)め御(たま)うと云々(うんぬん)。”

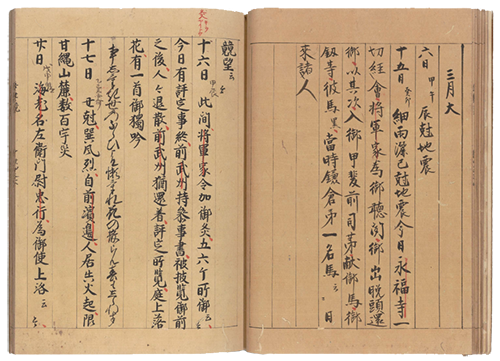

御台所の病と「お灸」

寛元四年(1246年)の春、頼経の正室(御台所)が病にかかりました。その経過は日を追って記録されており、占いによる診断とあわせて「お灸」が繰り返しすえられていたことがわかります。

十五日には「お灸をすえた」、十七日には「重ねて御灸有り」、さらに十八日には「この日は新しい発作はなかった」と記され、病状が落ち着きを見せた様子もうかがえます。

“寛元四年(1246)二月小十五日乙亥。天晴。御臺所(みだいどころ)御不例(ごふれい)の事、頗(すこぶ)る其(そ)の煩(わずら)ひ有り。御占(おんうら)を行被(おこなはれ)る之處(ところ)、 太(はなは)だ不快也(ふかいなり)。縡邪氣之疑(ことじゃきのうたが)い有ると雖も、御灸等を加(くは)へ被る(らる)と云々(うんぬん)。

“寛元四年(1246)二月小十七日丁丑。天晴。御臺所(みだいどころ)重ねて御灸有り。”

“寛元四年(1246)二月小十八日戊寅。御臺所(みだいどころ)御不例(ごふれい)の事、今日發令(はっせし)め給(たま)は不(ざる)と云々(うんぬん)。”

「お灸」は、将軍の日常の養生からいくさにいたるまで、さらには正室の病気の手当てにまでも用いられ、身分の高い人々にとっても信頼できる医術でした。鎌倉時代の暮らしと健康を支える大切な手段であり、その知恵は現代にも受け継がれ、セルフケアとして私たちの生活を支えています。