お灸事典

北陸の伝統食「斗棒餅(とぼ餅)」とは

斗棒餅(とぼ餅)は、石川・福井・富山など北陸地方に伝わる冬の郷土食です。

太く長い棒状に成形された素朴な餅で、農家の家々で手づくりされてきました。

雪に閉ざされる冬、保存がきき、腹持ちのよい斗棒餅は、間食や軽食として日々の暮らしを支える存在でした。

焼いて食べるのが一般的で、外は香ばしく、中はもっちりとした食感が楽しめます。

斗棒

斗棒餅の由来

斗棒餅の名前は、かつて米や雑穀を量る際に使われていた道具「斗棒(とぼ)」に由来するといわれています。

斗棒とは、穀物を正確に量るため、枡に盛った穀物の表面を平らに整える際に用いられた棒状の道具です。

斗棒餅は、その棒状の姿が斗棒に似ていることから、この名で呼ばれるようになりました。

とくに福井県では古くから親しまれ、冬の味覚として各家庭で作られてきました。

材料と味わい、そして製法の特徴

斗棒餅は、もち米を主原料とし、地域や家ごとにさまざまな素材が練り込まれてきました。

黒豆や昆布、きび、あわなどの雑穀のほか、お灸の原料としても知られるよもぎを加えた斗棒餅も代表的です。

よもぎ入りは、さわやかな香りとほのかな苦味があり、素朴な餅の味わいに季節感を添えます。

餅にはあらかじめ塩味がついており、この控えめな塩気がもち米の甘みを引き立てます。

焼くことで表面はカリッと香ばしく、中は粘りのあるやわらかな食感が生まれ、噛むほどに米の旨みが広がります。

製法は、もち米を蒸して臼と杵でつき、具材を練り込んだ餅を、打ち粉をまぶした木の型に詰めます。

空気を抜きながら太く長い棒状に整え、低温でゆっくり乾燥させることで、保存性の高い斗棒餅が完成します。

食べ方と暮らしの中での役割

斗棒餅は、オーブントースターや七輪で焼き、表面に焼き目がついてふくらんできた頃が食べ頃です。

塩味があるため何もつけずに食べられ、おやつや朝食、小腹が空いたときの一品として重宝されてきました。

必要な分だけ焼いて食べられることも、雪深い北陸の冬に適した知恵でした。

斗棒餅とよもぎ ― 暮らしの中の養生

よもぎを練り込んだ斗棒餅は、北陸の冬から春先にかけて親しまれてきた味わいです。

雪深い季節を越え、野に芽吹くよもぎの香りは、食卓にほのかな春の気配を運びます。

食としてよもぎを取り入れる斗棒餅は、厳しい季節を健やかに過ごすための、暮らしの中の知恵といえるでしょう。

藤原不比等:Wikimedia Commons

大宝律令は藤原不比等らが制定した

日本最初の法律「大宝律令(たいほうりつりょう)」

「大宝律令(たいほうりつりょう)」は、大宝元年(701年)に制定された、日本の国づくりの原点ともいえる最初の本格的な法律です。

律は刑罰、令は政治や経済、教育、医療など国のしくみを定めたもので、この「大宝律令」によって、国の制度や役職、税、軍事、医療の仕組みまでが整えられました。

「大宝律令」の原文は、長い時の流れの中で失われ、現在ではその全文を知ることはできません。

しかし、その制度や内容は、のちに養老2年(718年)に整えられた「養老律令(ようろうりつりょう)」に受け継がれました。

お灸の原料である「よもぎ」については、この律令の中の「軍防令(ぐんぼうりょう)」に記されています。

軍のきまりを定めた「軍防令(ぐんぼうりょう)」

「軍防令」とは、軍事や防衛に関する制度を定めた章です。

兵士の装備や勤務のきまりなどが記され、当時の軍のしくみを知るうえで重要な記録とされています。

その中には、お灸の原料である「よもぎ」について記されています。

戦の必需品だった「よもぎ」「備戎具条(びじゅうぐじょう)」

兵士が携帯すべき武器や防具、日用品などの装備品について定められています。

具体的には、調理器具、斧、弓、矢、履物などが挙げられ、その中には、熟艾(やいぐさ)=乾燥させたよも

もぎも含まれており、火を起こすために用いられていました。

「よもぎ」は奈良時代の兵士にとって、戦で火を扱うための欠かせない必需品だったのです。

原文

“凡兵士。毎火。紺布幕一口。~省略~火鑽一具。熟艾一斤。手鋸一具。毎人。~省略~行軍之日。自盡將去。若上番年。唯將人別戎具。自外不須。”

「よもぎ」が伝えた煙の合図「放烟貯備条(ほうえんちょびじょう)」

煙を上げて合図を送るための準備として、艾(よもぎ)、藁(わら)、生柴(なまき)などを集め、それらを混ぜ合わせて煙を放つようにしておくことが定められています。

また、これらの材料を保管する場所では、むやみに人に火を使わせたり、野火が燃え移ることがないように注意することも記されています。

奈良時代には、「よもぎ」が医療だけでなく、軍事にも欠かせない大切なものだったことを物語っています。

原文

“凡放烟貯備者。須收艾。藁。生柴等。相和放烟。其貯藁柴等處。勿令浪人放火及野火延燒”

奈良時代にはすでに、お灸の原料であるよもぎが、火や煙を扱ううえで欠かせない重要な素材として重宝されていました。お灸のぬくもりの背景には、こうした古代の知恵とくらしの工夫が、今もなお息づいているのです。

十五夜といえばお月見団子。

地域によってその姿はさまざまで、関東では白く丸い団子、関西では里芋をかたどったあん入り団子が定番です。沖縄では十五夜に、小豆をまぶした「ふちゃぎ」を供え、いただく習わしがあります。

十五夜とは

十五夜とは、旧暦8月15日の夜を指し、中秋の名月(ちゅうしゅうのめいげつ)とも呼ばれます。

この夜は、一年のうちでも特に澄んだ美しい月が昇るとされ、昔から昇る月を鑑賞し、収穫物を供えて自然の恵みに感謝し、豊作や健康を祈る行事として親しまれてきました。

その起源は平安時代にさかのぼり、中国の観月の風習が伝わったのが始まりとされています。当初は貴族たちが月を愛でながら詩歌や管弦を楽しむ優雅な行事でしたが、次第に庶民のあいだにも広まり、秋の実りを祝う行事として定着していきました。

今日でも「お月見」の習慣は受け継がれており、月見団子やススキを飾る風習が今も息づいています。

「ふちゃぎ」とは

「ふちゃぎ」は、だえん形の白い餅に塩ゆで小豆をまぶした沖縄の伝統菓子で、十五夜にヒヌカン(火の神)や仏壇へ供える縁起物です。

餅の白は月、小豆は星や子どもを表し、豊作・子孫繁栄・厄除けを願う意味が込められています。

「よもぎ」を練り込んだ「よもぎふちゃぎ」も作られるようになり、季節の味わいとして親しまれています。

また、小豆は古来より赤色が魔除けの象徴とされ、災いを防ぐ力があると信じられてきました。沖縄では十五夜に「ふちゃぎ」を食べることで、家族の健康と一年の安泰を祈ります。「ふちゃぎ」は祖先や自然への感謝を表す供物であり、人々の心をつなぐ大切な食文化なのです。

沖縄と「よもぎ」の関わり

沖縄でフーチバーと呼ばれる「よもぎ」は、薬味であり野菜であり、古くから生活に深く根づいてきた植物です。

料理では沖縄そばの薬味やヒージャー汁(ヤギ汁)の臭み消し、フーチバージューシー(炊き込みご飯)の具材として重宝され、薬草としてお茶や煎じ薬にも用いられてきました。

栄養豊富で薬効に優れると同時に、「よもぎ」は邪気を払い清めの象徴とされ、端午の節句や十五夜などの年中行事にも取り入れられ、暮らしを守る植物として大切にされてきました。

食と年中行事に欠かせない「よもぎ」は、お灸の原料である「もぐさ」にも用いられます。沖縄の食文化や十五夜の行事を通じて親しまれてきた「よもぎ」は、古くから健康と長寿を願う草として、人々の暮らしに寄りそい続けています。

[児雷也豪傑譚話] 所蔵:東京都立中央図書館

忍者とは

忍者は忍び(しのび)とも呼ばれ、戦国時代に活躍しました。武士が正面から戦うのに対し、忍者は裏方として情報収集や潜入などを担いました。山に囲まれた地形から伊賀(三重県)と甲賀(滋賀県)が二大発祥地といわれています。

忍者が用いた技術の総称は忍術と呼ばれ、潜入・変装・火薬術に加え、薬草や医術の知識など多岐にわたりました。その中には、お灸に使われる「もぐさ(よもぎ)」も含まれていて、薬草としてだけでなく、火器の材料としても活用されていたのです。

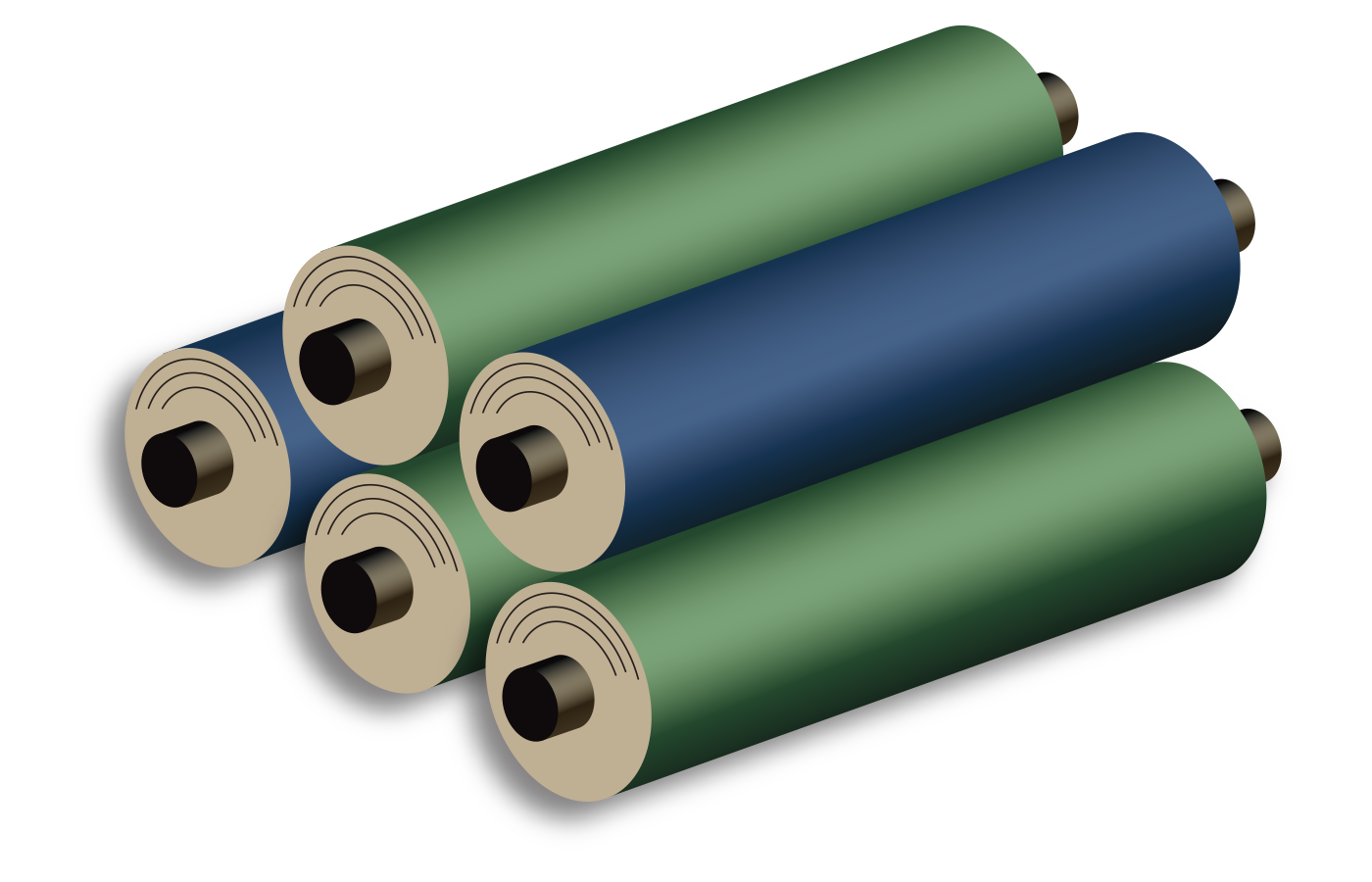

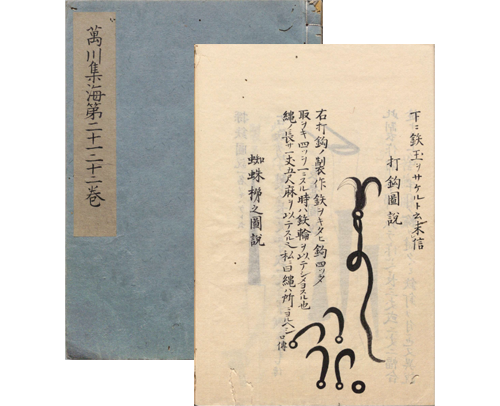

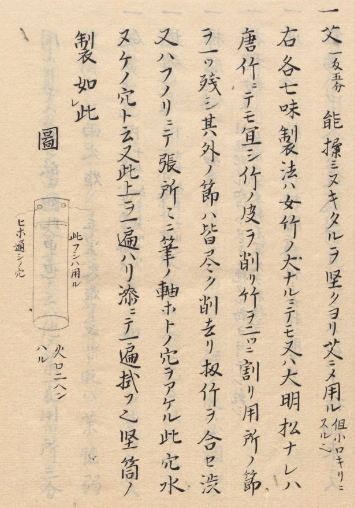

忍術の秘伝書『万川集海(ばんせんしゅうかい)』

『万川集海(ばんせんしゅうかい)』は、江戸時代に忍者・藤林保武(ふじばやし やすたけ)によって著されたとされる、忍術の集大成ともいえる秘伝書です。

全22巻から成り、忍者の心構え、変装の技術、火薬や火器の利用法、水中での行動法、星や方角を利用した移動術に加え、薬草の活用など、多岐にわたる具体的な技術が記されています。

『万川集海』所蔵:国立公文書館

『万川集海』に登場する「もぐさ(よもぎ)」

忍術の秘伝書『万川集海』には、火器に関する道具の記述の中に、お灸の原料「もぐさ(よもぎ)」がたびたび登場し、狼煙(のろし)、たいまつである炬火(きょか)、火縄を収める胴火(どうか)などに、「もぐさ(よもぎ)」が利用されたことが記されているのです。

狼煙(のろし)とは

狼煙(のろし)は、煙を合図としてあげ、敵の動きや異変を遠方へ伝える方法でした。戦国時代には重要な通信手段のひとつであり、素早く広範囲に情報を伝える役割を担っていました。

その煙は、材料を工夫してつくられました。狼の糞や硝石(しょうせき:鉱物)、硫黄(いおう)、灰、そしてお灸に使われる「もぐさ(よもぎ)」などを混ぜ合わせ、細かく砕いて燃やすことで、よく立ち上る煙を生み出していたのです。

『万川集海』所蔵:国立公文書館

『万川集海』所蔵:国立公文書館

炬火(きょか)とは

炬火(きょか)とは、たいまつのことで、夜間の行動や合図、時には敵を混乱させるために用いられました。忍者にとって炬火は、暗闇での活動を支える重要な道具のひとつであり、その燃料や材料にはさまざまな工夫がこらされました。

『万川集海』には、材料や製法についての記述があり、「もぐさ(よもぎ)」も用いられていました。

「もぐさ(よもぎ)」は、忍者の活動を支える重要な存在でした。薬草としても火器としても活用できる万能の植物であったといえるのです。

大山

大神山神社奥宮(おおがみやまじんじゃおくみや)とは

大山の中腹、標高約900mに鎮座する大神山神社奥宮は、大神山神社の奥宮にあたります。

社殿は本殿、幣殿、拝殿と、長大な翼廊を一体化させた権現造りが特徴で、全国最大級の規模を誇り、国の重要文化財にも指定されています。

自然石を敷き詰めた700m以上の参道が、深い森の中に静かに延びています。

ご祭神に大己貴命(おおなむちのみこと)をお祀りし、大山(だいせん)を神体山と仰ぐ、山岳信仰に根ざした由緒ある古社です。

この奥宮は「神のおわす山」と称される大山信仰の中心地であり、自然への敬意と感謝の気持ちを捧げる場として、今も多くの参拝者が訪れています。

大神山神社

古式祭とは(神水汲取神事・もひとり神事)

毎年7月14日・15日に行われる古式祭は、「もひとり神事」とも呼ばれ、1000年以上の歴史をもつ、御神水と薬草「ヒトツバヨモギ」を御神前に捧げる神事です。

この神事は、かつて「弥山禅定(みせんぜんじょう)」と呼ばれていた行事が、形を変えながら受け継がれてきたものとも考えられています。

祭りは14日夕刻、大神山神社奥宮にて行われる夕祭から始まります。

翌15日、まだ夜が明ける前に神職と数名の随行者が大山山頂を目指して登拝し、日の出とともに石室で山頂祭が行われます。

続いて、石室前の「梵字ヶ池」(ぼんじがいけ)にて御神水(ごしんすい)を汲み、山に自生する薬草「ヒトツバヨモギ」を採取。

再び山を下り、大神山神社奥宮にてそれらを御神前にお供えし、正祭が斎行されます。

万病に効くと伝わる「ヒトツバヨモギ」

祭礼でお供えされた薬草「ヒトツバヨモギ」は、参拝者にも授与されます。

「ヒトツバヨモギ」(学名:Artemisia monophylla)は、キク科ヨモギ属の多年草で、日本各地の高山に自生しています。

一般的な「よもぎ」よりも葉の切れ込みが浅く、一枚葉のように見えることから、この名がつけられました。

この「ヒトツバヨモギ」は、よく乾燥させて煎じて飲むと万病に効くと、古くから語り継がれてきました。清らかな香りとほろ苦さは、心にすっと染みわたるとか。

人々の身体を癒してきたお灸の「よもぎ」には、さまざまな種類があり、その中には神事で大切に用いられてきたものもあるのです。

ビールの歴史に登場する「よもぎ」

「よもぎ」といえば、日本ではよもぎ餅やよもぎ茶、そしてお灸の原料「もぐさ」として知られていますが、ヨーロッパでも「ハーブの母」と呼ばれ、古くから人々の暮らしに寄り添ってきました。中世ヨーロッパでは、「よもぎ」はなんとビールづくりの主役でもありました。

とくに苦味が強く香り豊かな「ニガよもぎ」は、ビールに爽やかなアクセントを加えるハーブとして、欠かせない材料のひとつだったのです。

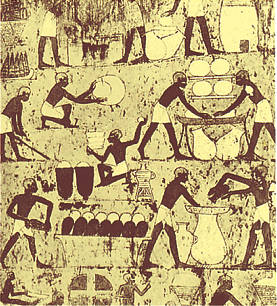

約5000年の歴史をもつ、ビールのはじまり

ビールの歴史は約5000年前、人類最古のメソポタミア文明にまでさかのぼります。粘土板に楔形文字で記されたビールのつくり方が、絵とともに残っています。

中世ヨーロッパでは、パンづくりと似た工程で醸造されるビールを栄養価の高い飲み物として重宝し、液体のパンとも呼ばれていました。ビールが人々の暮らしに深く関わっていたことがわかります。

ニガよもぎ

中世ビールに欠かせなかったグルート

ホップがまだ一般的ではなかった中世ヨーロッパでは、ビールに香りや風味、そして保存性を加えるため、グルートと呼ばれるハーブの調合が欠かせませんでした。

グルートとは、数種類のハーブを組み合わせたもの。代表的なハーブには、「ニガよもぎ」、タイム、ローズマリー、アニス、ジンジャーなどが用いられていました。

これらのハーブの調合レシピはグルート権と呼ばれ、販売されるほど価値のあるものでした。

なかでも「ニガよもぎ」は、そのキレのある爽やかな苦味と強い香りによって、グルートビールには欠かせない重要な存在でした。強い芳香と清涼感のある苦味が、ビールの風味を引き締め、グルートビールならではの個性を際立たせていたのです。

ホップの登場

その後、ビールの世界にはホップが登場します。強い抗菌力と安定した苦味を備えたホップは瞬く間に高く評価され、やがてビールの主役の座を獲得していきました。

その流れの中で、「ニガよもぎ」をはじめとするグルートビールは、次第に姿を消していったのです。

よみがえる「よもぎビール」

近年、クラフトビールの広がりとともに、ハーブの香りや風味を楽しむ「よもぎビール」が再び注目を集めるようになっています。

よもぎ特有の強い香りと爽やかな苦味に清涼感が加わり、ハーブの奥深い魅力をあらためて感じさせてくれる存在となっているのです。

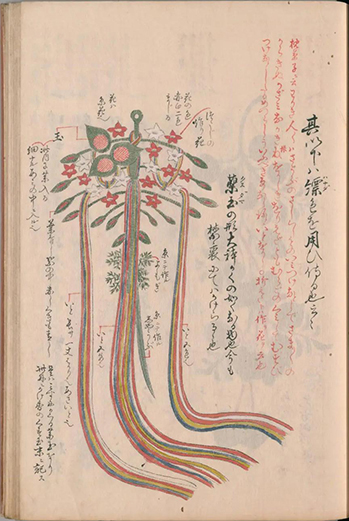

伊勢貞丈『貞丈雑記 4巻』[1],写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2565150 (参照 2025-04-23)

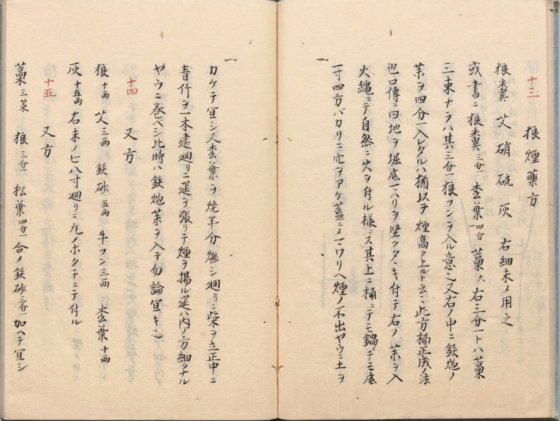

「薬玉(くすだま)」とは

「薬玉」は、昔、宮中で5月5日の端午の節句に、邪気をはらい、長寿を願って飾られていました。

はじまりは、蒼朮(そうじゅつ)というキク科の薬草の根茎を乾燥させたものを、お灸の原料である「もぐさ」で包み、網に入れて吊るしたもの。そこに青・赤・黄・白・黒の五色の糸を垂らしたものとされています。

やがて時代とともに形が変わり、麝香(じゃこう)や沈香(じんこう)などの香料を入れた香り袋になり、お灸の原料である「よもぎ」や菖蒲を添え飾られるようになりました。さらに、香りを造花で包んだ、鞠型の「薬玉」へと変化していきました。

五色の糸には、古代中国の五行思想に基づいた意味が込められており、薬草の香りと色の力で災いから身を守ると信じられていたのです。

「薬玉」のはじまり

「薬玉」は、もともと中国から伝わった風習で、『荊楚歳時記(けいそさいじき)』には、“五月五日 長命縷(ちょうめいる)”として記されています。長命縷とは、端午の節句に用いる飾り物で、五色の糸で作られ、腰や腕に身につけるもの。これが、「薬玉」のルーツとされています。

日本には平安時代に伝わり、宮中では柱や几帳(きちょう)、壁などに「薬玉」を飾ったり、身につけたりする風習が広まりました。『蜻蛉日記(かげろうにっき)』、『枕草子』、『源氏物語』などの平安文学にも登場し、当時の人々にとって身近な存在だったことがうかがえます。

渓斎英泉『十二ケ月の内 五月 くす玉』,蔦屋吉蔵. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1304720 (参照 2025-04-23)

現代に受け継がれる「薬玉」のかたち

今では、「薬玉」を端午の節句に飾る風習はあまり見かけなくなりましたが、その華やかさや、邪気を払うという意味合いは、さまざまなかたちで受け継がれています。

たとえば、女子の健やかな成長を願う晴れ着や、祝い着に描かれた薬玉文様。また、運動会や式典のセレモニーでおなじみの「くす玉」も、ルーツは「薬玉」だったのです。

薬玉に使われる薬草「よもぎ」

「薬玉」に欠かせない薬草のひとつがお灸の原料である「よもぎ」。「よもぎ」はその強い香りと生命力で厄除け、魔除けの植物としても親しまれてきました。さらにヨーロッパでも悪魔払いの魔法の草として知られ、世界各地で重宝されてきました。

お灸や草餅、お茶、お酒に使われるほか、入浴剤や化粧品、虫よけ、草木染めの材料としても活用される「よもぎ」。何千年も前から人々の暮らしに深く関わってきたその存在には、先人たちの智恵に触れる、奥深い魅力を感じます。

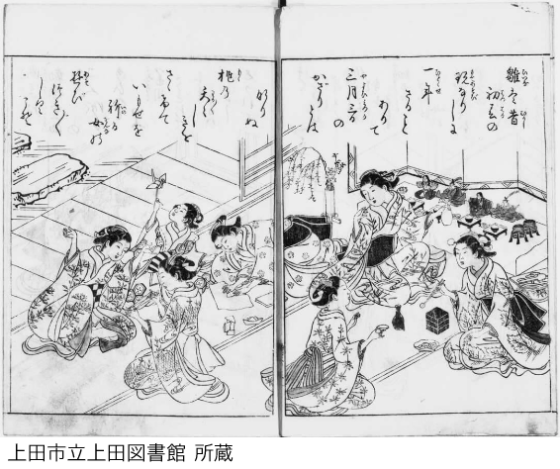

3月3日はひな祭り

桃の花もほころぶ春3月。「ひな祭り」に欠かせない「ひし餅」が供えられるようになったのは江戸時代から。

ひな祭りの由来

ひな祭りのひな(雛)とは、本来「ひいな」と読み、小さな紙でつくった人形のことです。

平安時代、貴族の子女たちには、この小さな紙の人形で遊ぶ、「ひいな遊び」が人気でした。

この「ひいな遊び」の人形と、中国から伝えられた宮中の行事である3月3日の上巳の節句(じょうしのせっく)におこなわれていた紙のひとがた(人形)に厄災を託して川に流す上巳の祓(じょうしのはらえ)がひとつになり、後に女の子の成長を願う「ひな祭り」になったと伝えられています。

そしてこの上巳の節句には、宮中では香りが邪気はらうとされる草をつき込んだ草餅を食べる風習がありました。

草餅から「よもぎ餅」

平安時代の草餅は、春の七草のひとつ御形(ごぎょう)とよばれる母子草(ははこぐさ)をつき込んだものでした。

今日食べられている、甘い小豆餡の入った草餅ではなかったのです。

室町時代頃になると、母子草は母と子を一緒につき込むようだからよくないとの声もあり、また古来から邪気をはらう力が強いとされ、香りも良い「よもぎ」をつき込むようになりました。

そしていつしか草餅は「よもぎ餅」と呼ばれるようになったのです。

ひな祭りが盛んになった江戸時代

江戸時代になると、ひな祭りは宮中の行事から民間にひろがるとともに、女の子の誕生を祝う行事となりました。

「ひし餅」は、邪気をはらい強い生命力を持つとされる「よもぎ餅」を縁起のよい菱形にしたのがはじまりです。

そして、繁殖力の強いひしの実をつき込んだ白餅が加わりました。

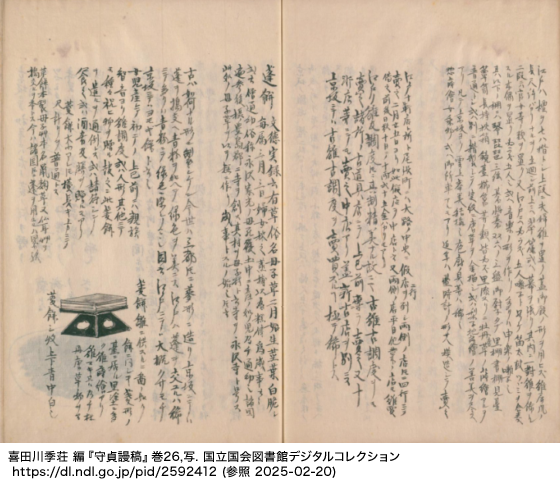

女の子の初めての節句には「上下青、中白」(青は「よもぎ餅」)の三枚の「ひし餅」を重ねて供え配る」と、江戸時代後期の生活辞典『守貞謾稿(もりさだまんこう)』に記されています。

やがて明治時代になり、くちなしで染めた魔除けの色とされる「紅」が加えられ、今日の桃色、白、緑の「ひし餅」になったのです。

「ひし餅」の形が生まれたのは

この「ひし餅」の形が菱形になったのは、古来中国では縁起のよい形とされてきたひしの実の形からきています。

ひしの実には固い殻で鋭いトゲがあることから、災から守る魔除けの働きがあるとされてきました。

その形の由来には他にもいくつかの説がありますが、共通しているのは、「ひな祭り」というお祝いの行事にふさわしく、「ひし餅」にも災いをなくし健康を願うという気持ちが込められているということです。

「ひし餅」の緑は健康、白は子孫繁栄、長寿、赤は魔除けを表しています。

女の子の成長を祝い、末長い幸せを願う「ひな祭り」。

古来、魔除けの働きがあるとされてきた「よもぎ」は、「ひし餅」のルーツとして、今も「ひし餅」の中で大切な役割をになっているのです。

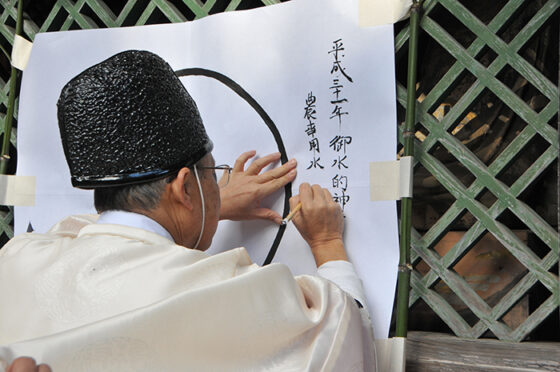

桑の木の弓と成長して硬くなった「よもぎ」の茎で作った矢で、紙に描かれた丸い的を射る「水的の神事」。群馬県富岡市の一之宮貫前神社(いちのみやぬきさきじんじゃ)において毎年1月3日に行われます。

貫前神社とは

貫前神社の歴史は古く、社伝によると西暦531年、古墳時代に創建され、延喜式神名帳には名神大社としてあげられる古社なのです。

水的の神事

貫前神社の祭神の一柱である姫大神は、養蚕、機織り、水源の神様。

江戸時代の延宝8年(1680)には行われていた「水的の神事」は、新しい年を迎え、今年の豊作を願い、稲作に欠かせない水が、必要な時に必要な量が届くことを願い、農事用水の多い、少ないを占う神事なのです。

よもぎの矢と桑の弓

「水的の神事」に使われるのは、古くから邪気を払うとされてきた「よもぎ」と、樹皮、葉、根、実のすべてが薬用として使われ「特別の木」と呼ばれてきた桑。

この日の神事のために「よもぎ」の茎から作った矢と、桑の枝で作った弓が用意されます。

水的の神事の定め事

1月3日、神殿での祭典が終わると、「水的の神事」は古式に従って行われます。

「水的の神事」は、夏の日照りで水が欲しい時に行われる雨乞いの神事と異なり、1年を通して農作に必要な安定した水の供給を願います。

矢が的の真ん中に当たると大雨になるとされているため、的の中心に当たる矢の本数と的をはずした矢の本数のバランスが求められるユニークな定め事もあるのです。

天然の自然な「よもぎ」と桑を使って奉製された弓矢は不安定で制御が困難なため、まさに当たるかどうかは運しだい。

水的神事スタート

境内に設けられた紙に描かれた的に向かって神職2人が、「よもぎ」の矢を1人2本ずつ、2回に分けて計8本の矢が放たれます。

神事の様子を、初詣に訪れた人々は一射ごとに一喜一憂しながら見守ります。

そして、すべての矢が放たれた後、今年一年の水量予測を発表するのが、数百年つづく一之宮貫前神社の初春の神事なのです。

フーチバー

丼からはみ出さんばかりに盛られた「フーチバー」。

「フーチバー」は沖縄では「よもぎ」のこと。なかでも沖縄そばに「よもぎ」は欠かせないのです。

「フーチバー」とは

病気を意味する「フーチ」と、葉を意味する「バー」をあわせた呼び名を「フーチバー」といいます。

栄養素豊富な「フーチバー」は「病気を治す薬草」として古くから食べられてきました。

「フーチバー」は「よもぎ」の種類としては、「ニシヨモギ」。西日本から沖縄にまで分布していますが、沖縄では野菜として売られています。

「フーチバー」は野菜

沖縄では「フーチバー」に限らず食べられる野草はすべてカラダに良いものとして積極的に食べる習慣があります。

なかでも「フーチバー」は一般的な「よもぎ」に比べ、さわやかな香りと苦味が少なく、生食もできるので、家庭料理には欠かせない野菜なのです。

「フーチバー」の味わい方

「フーチバー」の若葉を入れた炊き込みご飯「フーチバージュシー」に、また沖縄を代表する「ヒージャー汁(ヤギ汁)」の臭みを押えるために薬味としても使われます。

そして沖縄そばのお店では「フーチバー」を好きなだけトッピングできるお店もあります。

甘辛く味付けした豚の三枚肉がのった「沖縄そば」には「フーチバー」をたっぷり。

まず熱い「沖縄そば」にのせた「フーチバー」の香りを、そして食べすすめるに従って、くたっと味のしみた「フーチバー」を楽しむ、それが「フーチバー」の味わい方。

沖縄では欠かせない薬味であり、野菜、そして薬草でもあるのが「フーチバー」なのです。