お灸事典

お灸を愛した偉人

与謝蕪村とは

与謝蕪村(よさぶそん/1716―1784)は、大坂に生まれた江戸時代中期の俳人であり画家です。若くして江戸に出て俳諧を学び、各地を旅しながら表現を磨きました。のちに京都に居を定め、まるで目の前に景色が広がるような俳句を詠みました。 “菜の花や 月は東に 日は西に”はその代表句。俳諧では松尾芭蕉、小林一茶と並ぶ「江戸三大俳人」のひとり。

また画家としても高く評価され、池大雅(いけのたいが)と合作した国宝『十便十宜図(じゅうべんじゅうぎず)』を残しました。

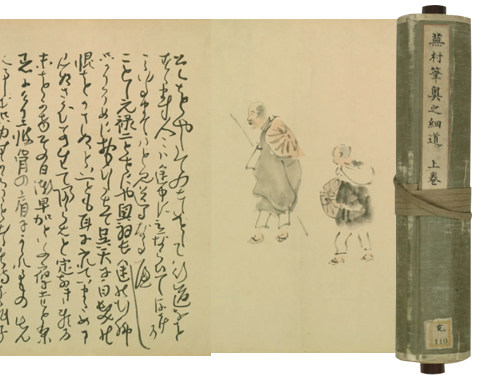

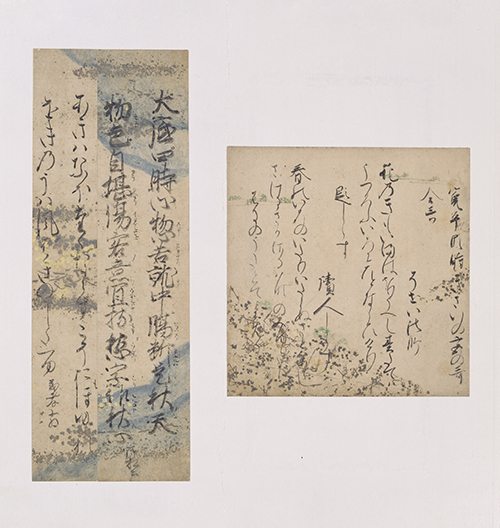

『奥の細道図巻』

さらに、芭蕉を深く敬愛した蕪村は、『奥の細道』を一字一句書き写し、情景を思い描きながら絵を添えた『奥の細道図巻』を制作しています。

自然の景色を描いた山水図や俳画を数多く残し、ことばと絵で季節の美しさを表現しました。その作品は今も多くの人に親しまれています。

また蕪村は、お灸を題材にした俳句も残し、江戸の暮らしや養生文化を伝えています。

“灸のない背中流すや夏はらへ”

六月末に行われる神事「夏越の祓(なごしのはらえ)」の情景を詠んだ一句です。半年分のけがれを祓い、無病息災を願うこの日、湯浴みをして背中を流すと背中にお灸の痕がないことに気づきます。

江戸時代、お灸の痕は日常の風景のひとつでした。だからこそ“灸の跡がない背中”という表現が印象的。それは単に痕がないというだけでなく、健康上の不安やこれまでの苦労の跡もなく、心身がすっきりと整っていることの象徴とも読めます。

清めの行事と養生の習慣が重なり合い、夏の清めのひとときを印象づける一句。暮らしの中に根づいたお灸文化をさりげなく伝え、季節の節目に自らの身体を見つめていた当時の暮らしがよくわかります。

“やいとすえて 啼く子や 秋の風”

「やいと」は関西でお灸のこと。子どもにやいとをすえると、思わず声があがります。その声に、ひんやりとした秋の風が重なり、情景が目に浮かぶような絵画的な一句です。

当時、お灸はかんの虫を鎮めたり体調を整えたりするための、家庭で行う身近な養生法でした。

日々親しまれていたお灸と人々のあたたかな暮らし。江戸時代の養生文化を今に伝える、蕪村らしい一句です。

戦国を支えた医師、曲直瀬道三

曲直瀬道三(まなせ どうさん/1507–1595)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した医師で、「日本医学中興の祖」と称される人物です。

京都の地に生まれ、日本最古の学校・足利学校で学びました。そこで医師・田代三喜と出会い、医学の教えに触れたことが、道三が医の道へと深く進む転機となりました。

曲直瀬道三 肖像画(Wikimedia Commons)

足利義昭の侍医(じい:将軍のそばで診療にあたる医師)を務め、毛利元就や織田信長といった戦国大名の診療にあたりました。さらに、豊臣秀吉が大坂城を築いた後には、その主治医として迎えられ、高い信頼を得ていました。

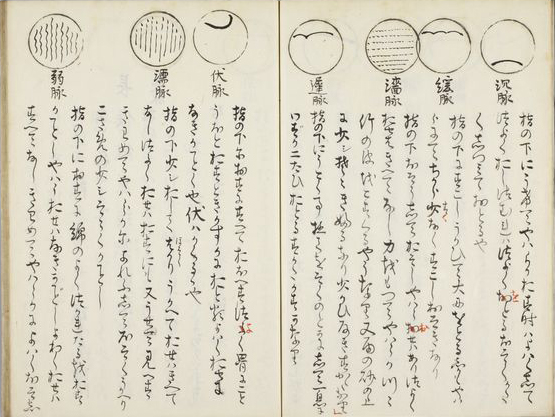

『脈論』(京都大学附属図書館所蔵)

道三の医学の特徴は、方薬(漢方薬)・鍼・灸を併せて用いる総合的な医療にありました。当時広く学ばれていた医学の教えを土台としながらも、日本の風土や人々の体質に目を向け、舌や顔色、脈や腹の状態を丁寧に診る。そして、必要に応じてお灸や鍼を用い、身体を整える治療を行いました。

お灸は、身体を温め、日々の調子を整える手当てとして重視されました。戦乱の続く時代、心身の緊張が常であった武将たちにとって、お灸は身体を立て直すための大切な養生法でもあったのです。

道三の医療は、病を治すことと同時に、日々を生き抜く力を支えるものでした。

医術を伝える学びの場

道三は、医師として高い名声を得た後も、その技と考えを自らの内に留めることなく、医術を後世へ伝えることに力を注ぎました。京都に設けた医学の学びの場には多くの門人が集い、道三のもとで医の道を志す人々が育っていきます。

この学び舎で重んじられたのは、書物の知識だけではなく、実際の診療を通した学びでした。患者の身体に触れ、その変化を感じ取りながら、一人ひとりに向き合う姿勢を養うこと。漢方に加え、お灸や鍼についても、実践を通して伝えられていました。

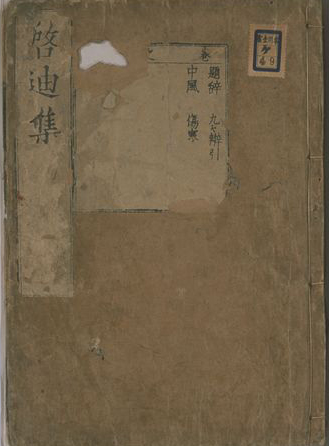

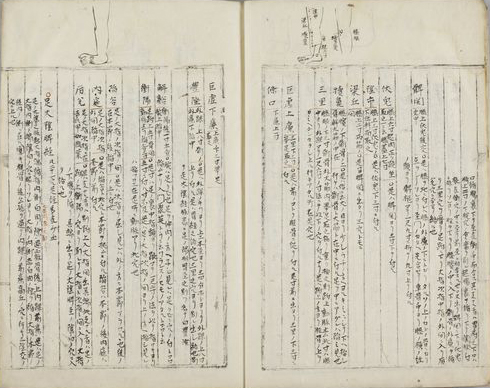

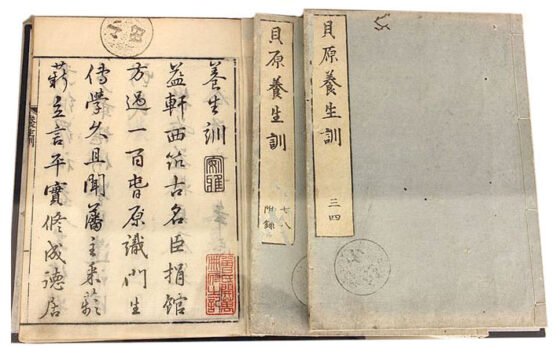

『啓迪庵日用灸法』(京都大学附属図書館所蔵)

お灸は、未病を防ぎ、養生の一環として行われる手当てとして伝えられていたとされています。こうした教えは、病に向き合うだけでなく、日常の中で身体をいたわるという考え方を育むものでした。

道三の教育によって培われた医の姿勢は、門人たちを通じて受け継がれ、お灸が人々の暮らしの中に広まっていきました。

『啓迪集』(京都大学附属図書館所蔵)

書物に記されたお灸

道三は、多くの医学書を著し、その医療観を後世に伝えました。なかでもとくに知られているのが、天皇にも献上されたと伝えられる『啓迪集(けいてきしゅう)』です。

『啓迪集』は全八巻からなり、道三の代表的な書物とされています。この書では、病気を一つひとつ丁寧に整理し、病名やその成り立ち、原因、あらわれる様子、診断のしかた、見分け方、今後の見通し、治し方までを順序立てて解説しています。そのうえで、一人ひとりの状態に合わせて、漢方やお灸や鍼を使い分けることの大切さが示されています。

また、『鍼灸集要』や『指南鍼灸集』、といった書物も残されており、これらの中にもお灸に関する考え方や用い方が数多く記されています。道三が、お灸を医療や養生に欠かせない手当てとして重視していたことが、こうした書物からもうかがえます。

『鍼灸集要』(京都大学附属図書館所蔵)

道三は一人ひとりの身体と向き合い、漢方やお灸や鍼を用いた医療と養生法で人々の命と暮らしを支えました。その医療に対する姿勢は、後の日本医学とお灸文化へと受け継がれています。

明治文学を代表する文豪

幸田露伴(こうだ ろはん/1867年–1947年)は、明治時代から大正、昭和にかけて活躍した小説家・随筆家。

電信技師(現在の無線通信士にあたる職)として北海道に赴任した後、文学の道へ進みました。

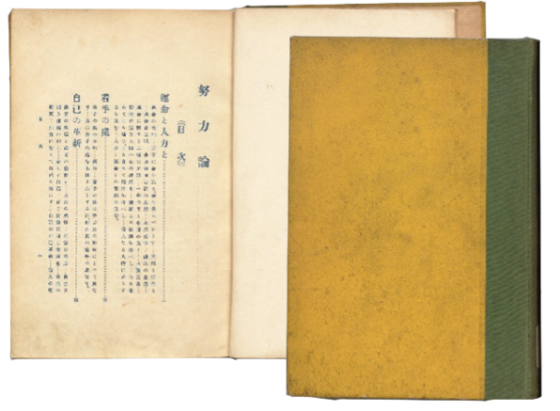

小説の代表作『五重塔(ごじゅうのとう)』では職人の生きざまを通して誠実さと信念を描き、『努力論(どりょくろん)』『風流仏(ふうりゅうぶつ )』などでは人としての生き方や精神のあり方を説きました。

森鷗外、夏目漱石と並び称されるほどの文豪、幸田露伴。日本近代文学の礎を築き、第1回文化勲章を受章しました。深い洞察と独自の人生観により、多くの人々に影響を与え続ける幸田露伴。

幼少期は病弱で、母や祖母にすすめられ「お灸」で養生をしていたそうです。

伊藤整 等編『日本現代文学全集』第6 (幸田露伴集),講談社,1963. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1661341 (参照 2025-11-13)

伊藤整 等編『日本現代文学全集』第6 (幸田露伴集),講談社,1963. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1661341 (参照 2025-11-13)

幼少期に親しんだ「お灸」

露伴は、幼いころから病弱でした。生後二十七日にして医者の世話になるなど、たびたび生死の境をさまよったといいます。学び始めた頃には眼の病を患い、光を見るのもつらく戸棚の中に隠れて泣いていたと、自身の随筆に記しています。さまざまな療治の末、父に連れられて「二十八宿の灸」と呼ばれる「お灸」を受け、少しずつ快方へ向かいました。弁天の池で蓮の花が見えたときの喜びを飛び立つようだったと綴っています。幼いころは母や祖母に「お灸」をすえてもらうことも多く、のちの露伴の養生観へとつながっていったのでしょう。

当時は、東洋の伝統医療である「お灸」が家庭の中に深く根づいており、家でできる身近な手当として人々の生活の一部になっていました。

露伴の養生観

露伴の養生観は、単に健康法ではなく、心と身体をともに磨く生き方の哲学として形成されていきました。

人はどう生き、どう努力すべきか。露伴はその問いに向き合いながら、まず何よりも身体の健康を整えることの大切さを説いています。

『努力論』(1899年)では、“人は身を養うを忘るべからず。身は心の器なり”と記し、どんなに立派な志があっても、身体が不健康ではその力を十分に発揮できないと述べています。心の健やかさは、健全な身体に支えられてこそ成り立つというのが、露伴の考えでした。

幸田露伴 (成行) 著『努力論』,東亜堂,明45.7. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2208114 (参照 2025-11-13)

さらに『修省論 (しゅうせいろん)』では、“養生は道にして、日々の行いにあり”と記し、健康を保つための養生とは、特別なことではなく、日々の暮らしの中で自然に実践すべきものであると説いています。

幼少期の「お灸」のぬくもりは、露伴の生き方に静かな気づきをもたらしたのかもしれません。

幸田露伴 肖像:アサヒカメラ 編『木村伊兵衛傑作写真集』,朝日新聞社,1954. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/8799323 (参照 2025-11-17)

波乱の時代を生きた九条兼実

九条兼実(くじょうかねざね)は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した公卿(くぎょう)で、天皇のもとで国の重要な政治を担った人物です。のちに五摂家(ごせっけ)の一つとなる九条家の祖となり、関白や太政大臣(だいじょうだいじん)を歴任し、政治の中心を担いました。権力争いの中で失脚と復権を繰り返し、激動の時代を生き抜きました。

兼実は文化人としても知られ、短歌をよくつくり、『千載集(せんざいわかしゅう)』、『新古今集(しんこきんしゅう)』にはその歌が収められています。晩年は浄土宗の祖・法然に深く帰依し、貴族社会に浄土宗が広まる大きなきっかけとなりました。

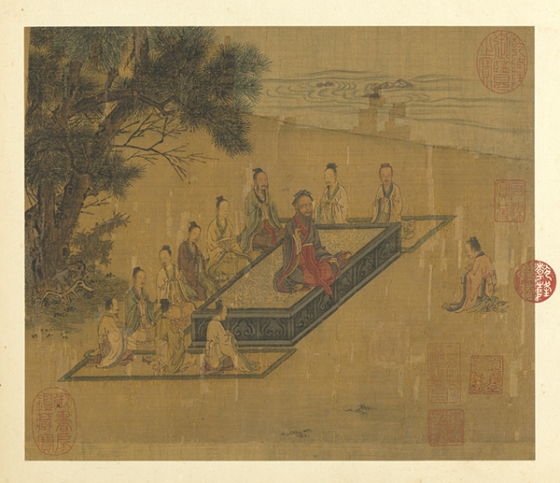

出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム

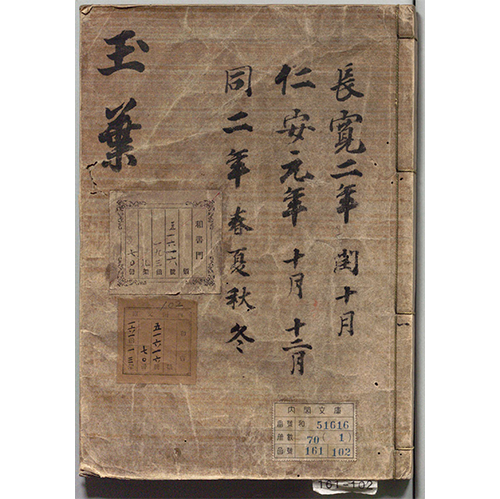

日記『玉葉』

日記『玉葉(ぎょくよう)』とは

なかでも有名なのが、兼実が30年以上にわたり書き続けた日記『玉葉』です。1164年から1203年まで、宮中での出来事、政治の動き、大地震や大雨などの天変地異、病気の流行、さらには日々のくらしのようすまで、くわしく記されています。

宮廷の日記のなかでもとくに内容が充実しており、平安時代末期から鎌倉時代初期の社会を知るための貴重な記録とされています。その中には、兼実が灸治を受けていたことも記されています。

持病・脚気とのたたかい

兼実自身は、脚気(かっけ)に長く悩まされていました。脚気とは、足のしびれやむくみ、歩行の不自由をもたらす病で、当時は原因が分からず恐れられていた病気です。

『玉葉』には、兼実がこの病に苦しみながらも、さまざまな養生を試みたことが記されています。

温泉で身体をあたためて病をやわらげる湯治(とうじ)、薬草を用いた投薬(とうやく)、僧侶が病気平癒を祈る加持祈祷(かじきとう)に加え、鍼灸の治療も受けていました。

日記『玉葉』

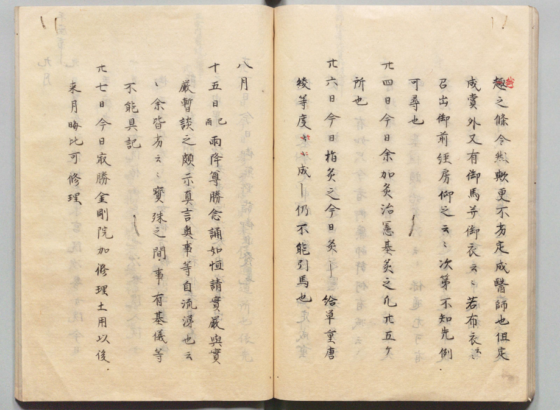

『玉葉』に記される灸治

兼実が灸治を受けたことは『玉葉』に繰り返し記録されています。仁安二年(1167)七月二十四日には、宮中の医官であった丹波憲基(たんば のりもと)の手によって二十五か所にお灸をすえたことが記されています。

二日後には「今日もなお灸をすえ、きょうは終えた」とあり、灸治を継続して行っていた様子がうかがえます。

その後も日記には、兼実がたびたび灸治を行ったことが記されており、長年にわたりお灸が身近な養生法であったことを示しています。

仁安二年(1167)七月二十四日

“今日、余加 灸治、憲基灸 之、凡二十五カ所也”

七月二十六日

“今日、猶灸之、今日灸了、給、單重唐綾等、度々、成了、仍不 能 引 馬也”

『玉葉』に残された灸治の記録は、お灸が当時の宮廷社会で広く受け入れられていたことを物語っています。そこには、病に苦しみながらもお灸を養生のひとつとして受け入れ、取り入れていた兼実の姿があり、お灸が人々にとって大切な手当であったことを伝えています。

九条兼実(『天子摂関御影』、紙本着色):Wikimedia Commons

町人文化を描き広めた作家

井原西鶴(いはらさいかく)は、江戸時代の俳諧師・浮世草子作家(町人の気持ちや暮らし風俗を描く小説家)。

俳諧で名をはせ、一昼夜に詠む発句の数を競う「矢数俳諧(やかずはいかい)」を生み出し、卓越した腕前で知られ、最多記録は23,500句に及びます。

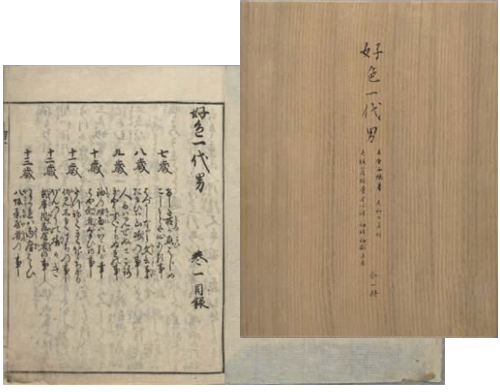

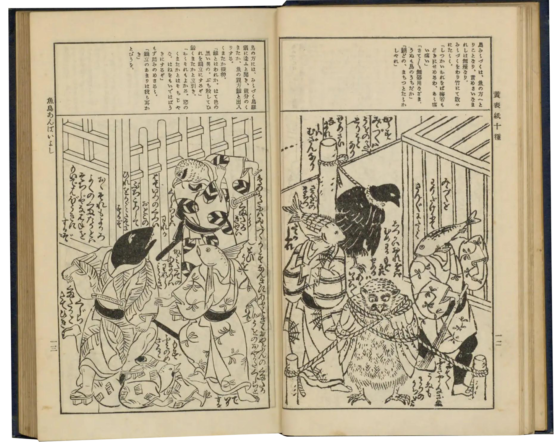

『好色一代男』(国文学研究資料館所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/200003076

のちに小説に転じて、『好色一代男(こうしょくいちだいおとこ)』でデビュー。瞬く間に人気作家となり、浮世草子という新たな文学ジャンルを築き上げました。

“その身はたらかずして、銭が一文天から降らず、地から湧かず”

努力せずにお金や成功を得ることはできないという教訓をはじめ、西鶴はいくつもの名言を残しています。

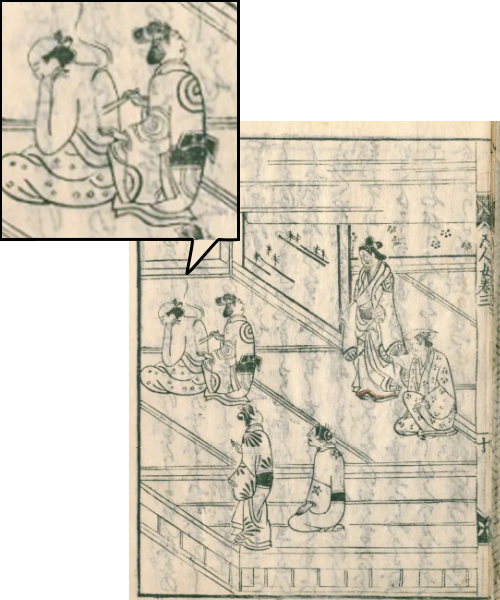

『好色五人女(こうしょくごにんおんな)』の3巻に登場する「お灸」

『好色一代男』『好色二代男(こうしょくにだいおとこ)』に続く西鶴の好色物第3作は、全5巻から成る短編小説。身分や境遇も異なる5人の女性の恋模様を通して、江戸時代の暮らしぶりや人情を生き生きと描き出しています。通俗でありながらも新味のある語り口が光ります。

第3巻「中段(ちゅうだん)に見る暦屋(こよみや)物語」には、「お灸」をすえて労わる場面が描かれています。

井原西鶴『好色五人女 5巻』[3],森田庄太郎,貞享3 [1686]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2544918 (参照 2025-08-25)

井原西鶴『好色五人女 5巻』[3],森田庄太郎,貞享3 [1686]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2544918 (参照 2025-08-25)

「中段に見る暦屋物語」あらすじ

京都で評判の美少女・おさんは、都の大経師(暦屋)に見初められ、なかむつまじく暮らしていた。ある日、夫が江戸へ出向くことになり、留守を預かる手代(てだい:使用人)・茂右衛門がつかわされる。腰元(こしもと:身の回りの世話や雑用を行う女性)のりんが茂右衛門に「お灸」を据えたことが縁となり、二人は次第に心を通わせ、やがて恋仲と噂されるようになった。

秋の夜風が強く吹くころ、茂右衛門は冬の養生のために「お灸」をすえることを思い立ち、手際のよいりんに頼んで「お灸」をしてもらった。

“折節秋(おりふしあき)も夜嵐いたく、冬の事思ひやりて、身の養生の為とて、茂右衛門、灸おもひ立けるに、腰元(こしもと)のりん、手かるく居る事をゑたれば、是をたのみてもぐさ数捻(かずひねり)て、りんが鏡臺(きょうだい)に嶋の檰(もめん)ふとんを折かけ、初一つ二つはこらへかねて、お姥(うは)から中ゐからたけまでも、其(その)あたりをおさへて皃(かほ)しかむるを笑ひし。跡程煙つよくなりて、塩灸(しおやいと)を待兼(まちかね)しに、自然と居落して、背骨つたひて身の皮ちゞみ、苦しき事暫なれども、居手の迷惑さをおもひやりて、目をふさぎ歯を喰しめ堪忍せしを、りんかなしくもみ消して、是より肌をさすりそめて、いつとなくいとしやとばかり思ひ込、人しれずこゝちなやけるを、後は沙汰しておさんさまの耳にいれど、なをやめがたくなりぬ。”

江戸時代、「お灸」は町人の暮らしに欠かせない養生法であり、小説にも登場するほど身近なものだったのです。『好色五人女』の「中段に見る暦屋物語」では、その「お灸」が、物語の中で恋の火をともすきっかけとなったようです。

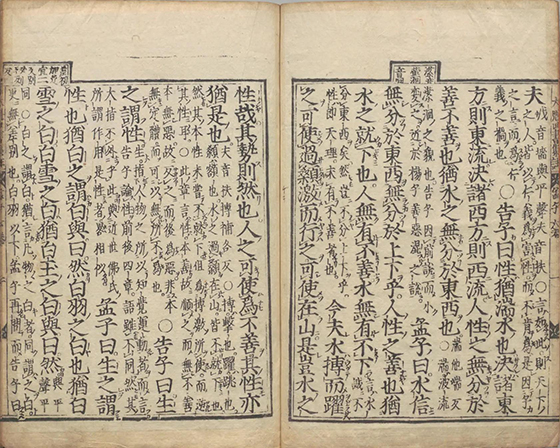

2500年をこえて伝わることば

孟子(もうし)は、中国・戦国時代を代表する儒学の思想家です。儒教の開祖・孔子(こうし)の教えを受け継ぎ、その思想をさらに発展させました。

人は生まれながらに善の心をもっているとする「性善説(せいぜんせつ)」を唱え、人の本質に光を当てる考え方を広めました。

また、「多少の違いはあっても、本質は変わらない、似たり寄ったりであること」という意味のことわざ「五十歩百歩」は、現代でもよく知られ、使われている孟子の言葉のひとつです。

宋朱熹撰『孟子集註7卷』六、七,寛永9重刊. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/11892673 (参照 2025-07-25)

孟子(Wikimedia Commons)

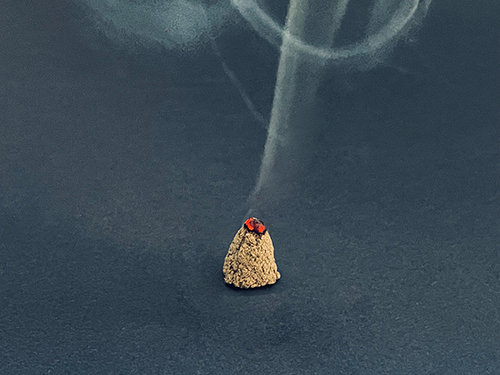

“七年の病に三年の艾(もぐさ)を求む”

このことわざは、孟子の教えや言葉、逸話をまとめた書物『孟子』に登場します。

お灸の原料である「もぐさ」をたとえに使った、昔から伝わることわざです。

七年もの長い病気にかかってから、三年もかけて乾燥させる上質なもぐさを求めようとするように、困ってから慌てても間に合わないという意味です。 ふだんから準備しておくことの大切さを教えてくれることわざです。

“時ならざるは、食わず”

季節に合わないものは口にしない。

この言葉は、孟子が思想を受け継いだ孔子とその弟子たちの言葉を記した書『論語』に残されています。

旬の食べ物には、その季節に必要な栄養が備わっており、からだが自然と受け入れられるもの。こうした考え方は、古くから伝わる「養生の基本」でもありました。

『宋 高宗書孝経 馬和之絵図』国立故宮博物院 所蔵

『家康公肖像』,[江戸時代] [写]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2542434 (参照 2025-07-25)

この教えを、日々の暮らしの中で実践していたといわれる人物のひとりが、徳川家康です。天下人として知られる一方で、徹底した健康管理を行っていた養生の達人でもありました。

たとえば家康は、旬を外れた食材には極力手を出さず、自然のめぐりにそった旬の食生活を大切にしていたと伝えられています。当時の平均寿命を大きく上回る、彼の長寿を支えた理由のひとつだったのかもしれません。

孟子の思想が2500年をこえて今も読み継がれているように、お灸もまた、時代を越えて今もなお、人々の暮らしの中で受け継がれています。

江戸時代の知識人

貝原益軒は、江戸時代を代表する儒学者であり、本草学者(現代で言えば薬学者や植物学者にあたる)です。福岡藩士の家に生まれ、幼い頃から学問に励み、仏教・道教・医学・歴史・教育など、博学な人でした。

学びを暮らしに活かす

益軒の学問は、自然観察や人々の暮らしを重視した、実践的なものでした。

代表作の一つである『大和本草(やまとほんぞう)』では、植物・動物・鉱物など、あわせて1,362種について、それぞれの特徴や効能、活用法を丁寧に解説しています。

また、日本初の体系的な教育書とされる『和俗童子訓(わぞくどうじくん)』など多くの著作を世に送り出しました。

『大和本草』

Copyright © 国会図書館, all rights reserved.

貝原益軒像:CC-PD-Mark/Wikimedia Commons

とくに晩年に執筆した健康指南書『養生訓(ようじょうくん)』は、現代にも通じる養生の知恵がつまった名著として、今なお高く評価されています。

益軒は、ただ理論を説くだけでなく、自身の身体と向き合いながら、学問と実践を結びつけました。節度ある暮らしを自ら実践し、80代まで健康を保ったと伝えられています。その背景には、日々の養生に対する深い関心と、地道な実行力があったのです。

『養生訓』

『養生訓』に学ぶ

“病にかからぬ工夫”

『養生訓』は全8巻からなり、それぞれの巻で、養生の基本をはじめ、食事・睡眠・排泄・運動・入浴などの日々の習慣、お灸や薬の使い方、高齢者向けの心得など、生活に根ざした養生の知恵が数多く記されています。

その中で益軒は、病気になってから治療するのではなく、日ごろから健康を守る工夫が大切だと説いています。

日々の生活を正し、心と体を整えることで健康を保つ、その養生の姿勢は、今の私たちの暮らしにも活かせるものです。

お灸のすすめ

『養生訓』には、お灸に関する知識と実践法が多く記述され、丁寧に紹介されています。

「もぐさ」の作り方や選び方、灸点や阿是穴(あぜけつ)のとり方、お灸をする順番、施灸後の過ごし方や注意点、子どもへのお灸など、多岐にわたる情報がしるされています。

なかでも“三里に毎日一壮(そう)ずつ、百日続けてお灸する人もいる”と三里の灸点を紹介し、日常的な養生法としてのお灸の大切さを伝えています。

現代に語りかける“養生の知恵”

貝原益軒が残した『養生訓』は、日々の暮らしの中で自らをいたわり、健やかに生きるための知恵に満ちています。その一つ一つが、いまを生きる私たちにも、養生の大切さを教えてくれています。

人々の暮らしや身近な自然を題材に、温かみのある俳句を多く残した小林一茶。松尾芭蕉、与謝蕪村と並び、江戸時代を代表する三大俳人のひとりです。

“雀の子そこのけそこのけ御馬が通る”などの代表作があり、今も多くの人に親しまれています。

生涯に残した俳句は2万句以上といわれ、晩年には自らの心情や暮らしを綴った俳文集『おらが春』を書きのこしました。

また、一茶の句の中には、お灸や「よもぎ」を題材にした句も残っています。

『一茶肖像』一茶記念館提供(所蔵)

“風の子や裸で逃げる寒の灸”

冬の寒い時期に、健康を願ってすえる「寒灸(かんきゅう)」の様子を詠んだ一句です。

寒さに負けず元気に遊ぶ子どもたちも、お灸をすえられそうになると、裸になって逃げ出してしまう、そんな微笑ましい光景がえがかれています。

「寒灸」は冬の季語で、寒の入りから節分までの一年でいちばん寒い時期に、無病息災を願って行われる伝統的な養生法です。

「二日灸」

「二日灸」は、旧暦の2月2日や8月2日にお灸をすえると、ふだんより効果が高まり、一年を無事、健康に過ごせるようになると考えられた風習で、俳句では春の季語です。

一茶もこの「二日灸」を題材に、“褒美(ほうび)の画(え)先へ掴(つか)んで二日灸” “かくれ家や猫にすえる二日灸” といった句を残しています。

お灸をすえるひとときにそっと寄り添う、あたたかい日常の一場面です。

一茶ならではのやさしいまなざしが感じられます。

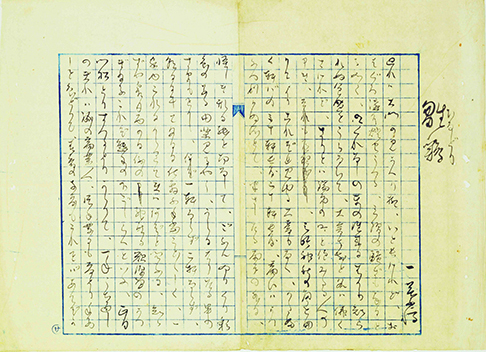

『七番日記』所蔵:県立長野図書館

“おらが世や そこらの草も 餅になる”

一茶が日記『七番日記』に記した一句です。

春になると、身近なところに生えている「よもぎ」の若草を摘んで草餅にして食べることができる。そんなありがたさを感じながら、味わう気持ちを、親しみ込めて詠んでいます。

一茶は、人々のくらしや身近な草花に寄り添いながら、俳句の中にやさしさを残しました。

お灸もまた、古くから伝わる養生の知恵として、人々の暮らしの中にあたたかく息づいていたのかもしれません。

“又、能ク按摩シ、又、灸ヲ据ウ。”

(また、疲れた人にはよく按摩をして、お灸をすえてあげていた。)

『良寛禅師奇話(りょうかんぜんじきわ)』より

「良寛さん」または「良寛和尚(りょうかんおしょう)」の名で親しまれる良寛は、曹洞宗の托鉢僧(たくはつそう)として、生涯を通して寺を構えず、妻子を持たず、清貧の思想を貫き、慈愛に生きた僧侶です。

越後出雲崎(現在の新潟県三島郡出雲崎町)の町名主の家に生まれながらも、その家督を捨てて18歳で出家し、禅僧となりました。その後、備中玉島(現在の岡山県倉敷市)の円通寺で17年余り修行し、諸国を行脚して39歳の時に越後に帰郷しました。

良寛 銅像

清原ひとし 著『子供と良寛さま : 繪物語』

帰郷後は、山中の簡素な庵で暮らし、托鉢(たくはつ)によって毎日の食を得て、座禅をしたり、昼間は子どもたちと遊んだり、庵に帰っては詩や和歌を詠んだりして過ごしたといいます。

学はありながらも難しい説法は一切せず、人に分け隔てなく、常に温かな心遣いで接しました。

良寛が托鉢に来ることを、人々は心待ちにしていたそうです。

そんな良寛と人々との交流の様子がうかがえるのが、良寛の日々の姿を書き留めた史料『良寛禅師奇話』。そこにはこんな逸話が残されています。

“師、能ク人ノ為ニ病ヲ看、飲食起居ニ心ヲ尽ス。又、能ク按摩シ、又、灸ヲ据ウ。人、明日我ガ為ニ灸ヲセヨト云フ。師、明日ノコトト云ヒテ、敢テ諾セズ。軽諾、信少ナキガ為カ、又、生死、明日ヲ期セザルノ故カ”

(大意――良寛禅師は托鉢の途中でも、病人がいると聞くと看病し、その病人の飲食や日常生活の様子に気を使っていた。また、疲れた人にはよく按摩をして、お灸をすえてあげていた。人から「明日もまた来て、お灸をすえてくれないか」と言われると、良寛禅師は「明日のことは……」と言葉を濁して快諾することはなかった。軽々しく約束するのは信用の置けない行為ということなのか、あるいは、自分が生きているのか死んでいるのか明日になってみないと分からない、という理由からなのだろうか)

相馬御風 著『良寛百考』

良寛堂

書き留めたのは、晩年の良寛と親しかった解良栄重(けらえいじゅう)です。良寛が村の人々にお灸をすえる様子や、良寛の誠実な人柄をよく伝えてくれています。そこから感じられるのは、良寛がすえるお灸が、人々の苦しい生活を忘れさせるいっときの癒しだったということ。心身の不調を緩和してととのえるというお灸の効能はさることながら、お灸をすえるといういたわりの心、思いやりの心も人々に元気を与えていたのでしょう。

清原ひとし 著『子供と良寛さま : 繪物語』,フタバ書院成光館,1943.12. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1735783 (参照 2025-04-11)

相馬御風 著『良寛百考』,厚生閣,1943. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1880002 (参照 2025-04-11)

頭痛はげしく暇を乞ひて灸治に行んとす

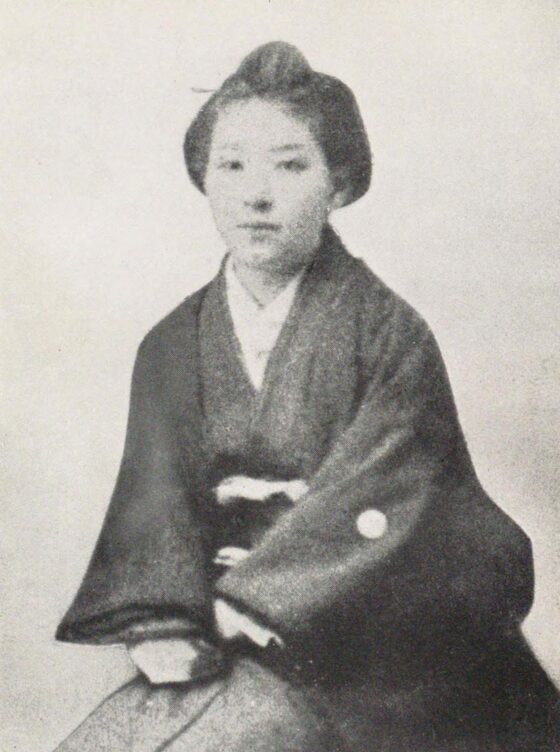

明治5年(1872年)生まれ。日本で初めての女流作家(職業女性作家) 樋口一葉。

15歳にして和歌の塾「萩の舎」に入門。翌年には発会で最高点の和歌を発表するなど、幼い日から絵入りの読物『黄表紙』を読み『万葉集』や『古今和歌集』に親しんでいた一葉の文学的才能は、早くも芽生えはじめていたのです。

しかし、17歳にして父を失った一葉は母と妹の三人で仕立物の内職にはげむ毎日でした。

『黄表紙』

『たけくらべ』未定稿 所蔵:山梨県立文学館

明治時代に生きる女性を描いた一葉

一葉の暮らしのまわりには、つらい境遇の中でけなげに生きる女性や、苦労に苦労を重ねながら生きる女性たちの姿がありました。

「これが人生、人生がこれ、いやだ嫌だ」と言いながらもひたむきに生きる女性たちを、「文学でなぐさめ、はげます」ことこそ、自分の目指す道と、日々机に向かう一葉だったのです。

そして生まれたのが『にごりえ』『たけくらべ』。

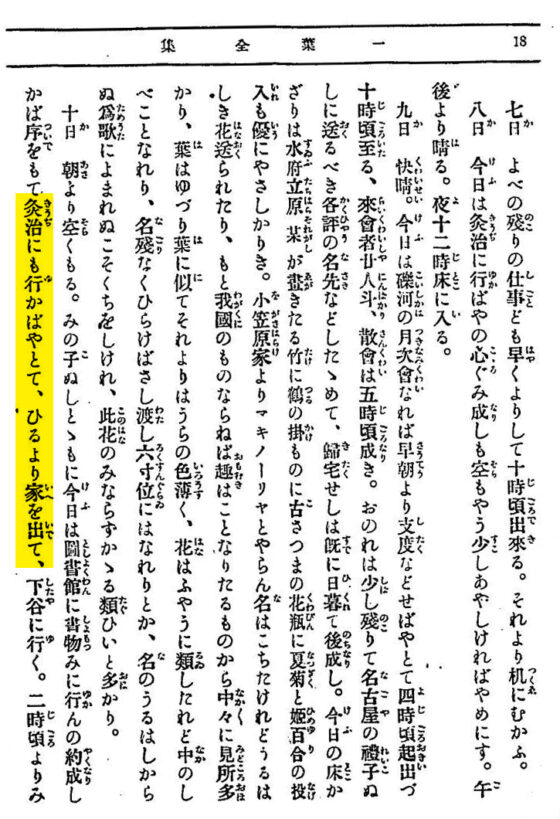

『一葉日記』

一葉には10代の終わりから書き始めた40冊ともいわれる日記があります。

その中には、日々ひどくなる頭痛、肩こり、そのための灸治に通う一葉の姿が随所に登場します。

“灸治にも行かはやとて、ひるより家を出て下谷に行く”

“頭痛はげしく暇を乞ひて灸治に行んとす”

“9時頃より灸治に行。50人計(ばかり)待合して10時頃終る”

一葉にとって、もはやお灸は欠かせない生活の一部となっていたようです。

日々、頭痛 肩こりに悩まされる一葉を、お灸がなぐさめ、机に向う気力をふるいたたせる強い味方でもあったにちがいありません。

『一葉日記』

樋口一葉

女流作家 樋口一葉

そして20歳にして処女作『闇桜』が雑誌に掲載されました。

たちまち注目を集め、原稿依頼が続くなか『にごりえ』『たけくらべ』『うつせみ』『十三夜』など、後に「奇跡の14ヶ月」と呼ばれるスピードで次々と傑作を発表したのです。

『一葉日記』は、純粋な表現者としての視点で綴られた日記文学の最高峰と高く評価され、教科書にも採用されています。

明治29年(1896年)、小説22編、短歌4000首、そして『一葉日記』を残して一葉は生涯を閉じたのでした。

平成16年(2004年)、神功皇后についで二人目の女性として、お札の肖像にもなっています。

生涯、頭痛や肩こりに悩まされながらも、お灸に助けられて数々の傑作を残し、女流作家の道を切りひらいたのでした。

樋口一葉肖像:『現代日本文学全集』第9篇,改造社,昭和6. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2627917 (参照 2025-03-10)

武笠三 [校]『黄表紙十種』,有朋堂書店,昭2. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1223282 (参照 2025-03-10)

樋口一葉 (夏子) 著『一葉全集』前編 日記及書簡文範,博文館,明45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/871804 (参照 2025-03-10)

樋口一葉肖像:出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」 (https://www.ndl.go.jp/portrait/)