お灸事典

平安時代

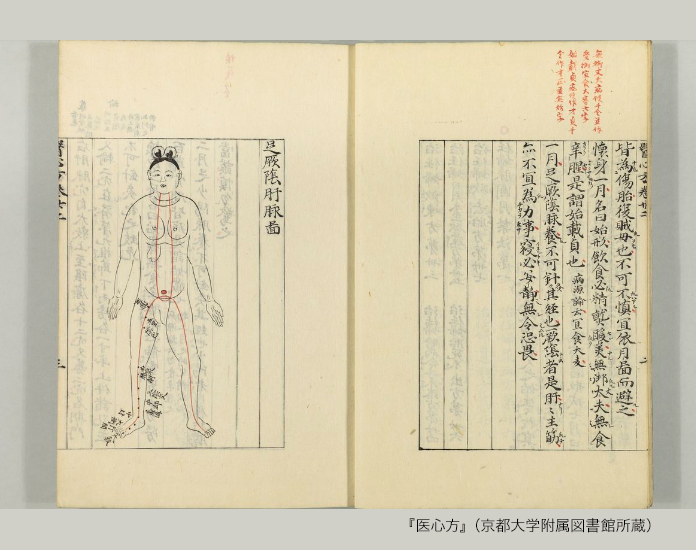

国宝『医心方(いしんぽう)』は、平安中期(984)、当時の天皇につかえる医博士、鍼博士でもあった丹波康頼(たんばのやすより)が編纂(へんさん)し、朝廷に献上した全30巻からなる現存する日本最古の医学書です。

丹波康頼の姿勢

丹波康頼は、遣隋使や遣唐使によって中国から伝えられた有史以来医書をはじめ、鍼灸、天文学、易学、儒教、仏教など200冊以上もの書をひもとき、それらをもとに病気の治療法、生薬、養生などについて記しています。

その第一巻は

康頼はその第1巻に、「医者は治療に臨む時は、精神を統一して、救いを求めるすべての人へ親が子を想うようにせよ。患者の苦しみを我がことのように思いやり、我が身をおしんではならない…」と医者として守るべき「医の倫理」について詳しく述べています。

この記述こそ、単に諸病の紹介とその処方だけではなく『医心方』に託した丹波康頼の「医」に対する深い思いが込められているのです。

第二巻は経穴(けいけつ)の解説

鍼博士でもある丹波康頼は、第2巻『孔穴主治(こうけつしゅじ)』で、鍼灸について多くのページを割いてくわしく記しています。『孔穴主治』とは経穴とその効能のこと。

当時伝えられた660ヶ所の経穴すべてについて、その位置の探し方、症状、「灸三壮」のようにお灸をすえる回数まであげられています。

また、お灸に使う「もぐさ」の大きさについても、その部位や患者によって変えるように、などといった記述があります。

全30巻の症状の多くにお灸が登場

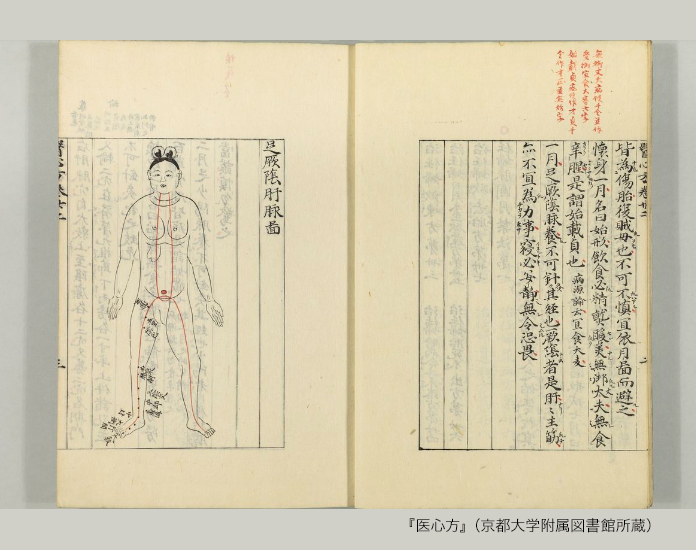

そして第3巻からは、各症状についての治療法があげられています。

眼、耳、鼻、五臓六腑(ごぞうろっぷ)、咳、脚気(かっけ)、婦人諸病、胎教出産、小児などの症状についてだけではなく、美容や美肌、食養生、運動などにも多くのページを割いています。

そして、『医心方』全30巻にうちほとんどにお灸治療があげられています。

平安時代すでに上流階級では鍼灸による医療がひろく行われていたのです。

丹波康頼のめざしたもの

丹波康頼が『医心方』で目指したのは、日本に伝えられたおびただしい中国の「医の文化」を整理し、新しく日本独自の「医の文化」が生まれるためのデータベースを構築することでした。

『医心方』は、1000年以上前に朝廷に献上されたこともあり、長く人目に触れることなく近年まで「幻の書」とされていましたが、今あらためて、平安時代に生きた丹波康頼の確かな視点から『医心方』は国宝に指定されているのです。

お灸を愛した偉人

波乱の時代を生きた九条兼実

九条兼実(くじょうかねざね)は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した公卿(くぎょう)で、天皇のもとで国の重要な政治を担った人物です。のちに五摂家(ごせっけ)の一つとなる九条家の祖となり、関白や太政大臣(だいじょうだいじん)を歴任し、政治の中心を担いました。権力争いの中で失脚と復権を繰り返し、激動の時代を生き抜きました。

兼実は文化人としても知られ、短歌をよくつくり、『千載集(せんざいわかしゅう)』、『新古今集(しんこきんしゅう)』にはその歌が収められています。晩年は浄土宗の祖・法然に深く帰依し、貴族社会に浄土宗が広まる大きなきっかけとなりました。

出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム

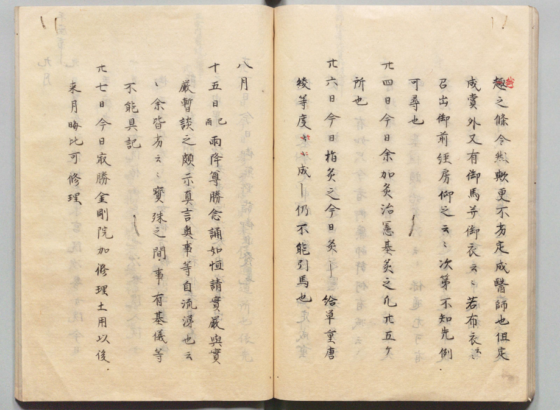

日記『玉葉』

日記『玉葉(ぎょくよう)』とは

なかでも有名なのが、兼実が30年以上にわたり書き続けた日記『玉葉』です。1164年から1203年まで、宮中での出来事、政治の動き、大地震や大雨などの天変地異、病気の流行、さらには日々のくらしのようすまで、くわしく記されています。

宮廷の日記のなかでもとくに内容が充実しており、平安時代末期から鎌倉時代初期の社会を知るための貴重な記録とされています。その中には、兼実が灸治を受けていたことも記されています。

持病・脚気とのたたかい

兼実自身は、脚気(かっけ)に長く悩まされていました。脚気とは、足のしびれやむくみ、歩行の不自由をもたらす病で、当時は原因が分からず恐れられていた病気です。

『玉葉』には、兼実がこの病に苦しみながらも、さまざまな養生を試みたことが記されています。

温泉で身体をあたためて病をやわらげる湯治(とうじ)、薬草を用いた投薬(とうやく)、僧侶が病気平癒を祈る加持祈祷(かじきとう)に加え、鍼灸の治療も受けていました。

日記『玉葉』

『玉葉』に記される灸治

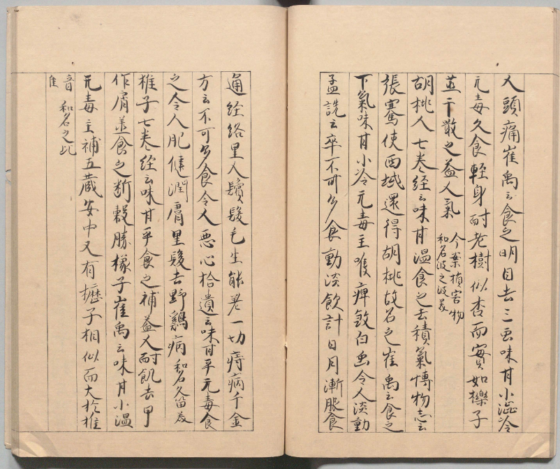

兼実が灸治を受けたことは『玉葉』に繰り返し記録されています。仁安二年(1167)七月二十四日には、宮中の医官であった丹波憲基(たんば のりもと)の手によって二十五か所にお灸をすえたことが記されています。

二日後には「今日もなお灸をすえ、きょうは終えた」とあり、灸治を継続して行っていた様子がうかがえます。

その後も日記には、兼実がたびたび灸治を行ったことが記されており、長年にわたりお灸が身近な養生法であったことを示しています。

仁安二年(1167)七月二十四日

“今日、余加 灸治、憲基灸 之、凡二十五カ所也”

七月二十六日

“今日、猶灸之、今日灸了、給、單重唐綾等、度々、成了、仍不 能 引 馬也”

『玉葉』に残された灸治の記録は、お灸が当時の宮廷社会で広く受け入れられていたことを物語っています。そこには、病に苦しみながらもお灸を養生のひとつとして受け入れ、取り入れていた兼実の姿があり、お灸が人々にとって大切な手当であったことを伝えています。

九条兼実(『天子摂関御影』、紙本着色):Wikimedia Commons

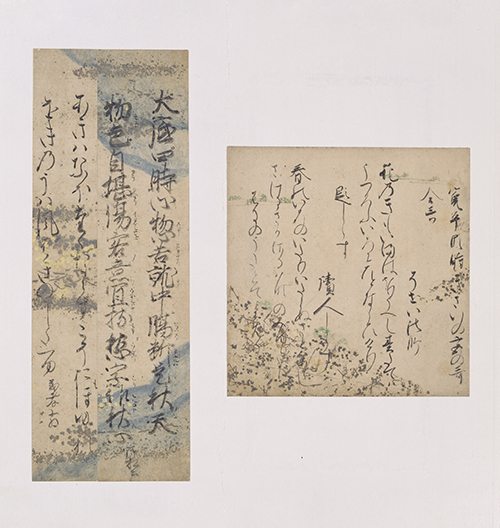

“来ぬ人を まつほの浦の 夕なぎに 焼くや 藻塩(もしお)の 身もこがれつつ”

“どんなに待っても来ない人を待ち続け、松帆(まつほ)の浦の夕凪(ゆうなぎ)の頃に焼く藻塩(もしお)のように、私の心も恋焦がれていることでしょう”

印象的な情景に心情を重ねて詠んだこの趣深い歌は、『小倉百人一首』に収められている藤原定家の一首。

藤原定家は平安末期から鎌倉時代初期の公家・歌人で、『新古今和歌集』や『小倉百人一首』の撰者としても知られています。

歌壇(歌人たちによって形成される社会)の指導者としても活躍し、新古今時代を代表する歌人でもあった定家の歌や歌論は、後世へも影響を及ぼすほど多くの功績を残しています。

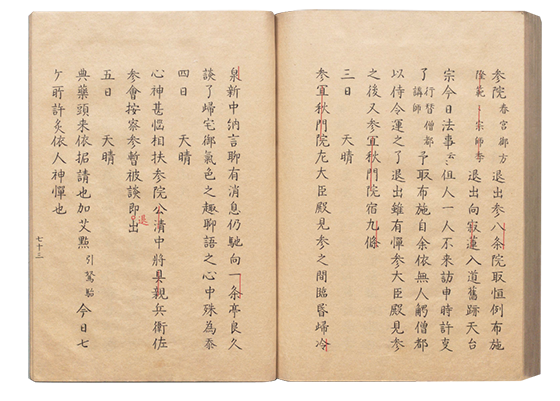

しかし、幼少期は麻疹や天然痘などの病に苦しみ、生涯にわたってぜんそくや手足の関節の痛みといった持病を患っていた定家。そこで、持病の治癒のためにしばしばお灸をしていたという記述が、定家が書いた日記『明月記』(治承4〜嘉禎元年/1180〜1235)に残されています。

“早旦に貞行朝臣来たる。胻足此の間猶腫れ増気あり。之を見しめ灸点を加え了んぬ。

堪へ難しと雖も即ち灸を腹に二所加ふ。巨闕胃管卅一壮。膝の下徳鼻三里の上、骨を絶てて三十一を連なる。“

“早朝に侍医(じい)である和気貞行(わけのさだおみ)が来た。すねの腫れがひどいため、お灸をした。(以下省略)”

70歳で書いたこの日記には、「巨闕」「胃管」「徳鼻」「三里」など、お灸をすえたツボの名前も出てきます。

『明月記』は定家が19歳で書き始め、鍼灸に関する記載が初出するのは建仁2年(1202)の時。それ以降、嘉禎元年(1235)の33年の間に、55日分の鍼灸の話が記載されていることを見ると、定家がいかにお灸を愛好していたかがうかがえます。

病弱だった定家ですが、80歳で天寿を全うしました。当時としては驚くほど長命だった定家の健康を支えたのは、お灸だったのかもしれません。

出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/kyohaku/A%E7%94%B2531?locale=ja)

“灸は身をやくものにあらず、心に灯りをともすものなり”

お大師さんと今も親しみをこめて呼ばれる空海は、平安時代を代表する僧の一人であるとともに、文章の達人であり、教育者、科学者そして優れた書家でもありました。

空海が弘法大師と呼ばれるのは、後に天皇から功績や徳のある高僧として「大師」の号が送られたからです。

現在の香川県で生まれた空海は、31歳の時、遣唐使として唐に渡り、2年で密教を学び帰国しました。

仏教だけではなく、天文 土木 建築 漢方 医療についての知識と多くの文献を持ち帰り、全国さまざまな地をめぐり人々に仏の道をとくとともに、お灸の素晴らしさを伝えていったのです。

そして空海は42歳の時、四国に四国霊場をひらきました。

今、お遍路さんで知られる「四国八十八ヶ所霊場巡り」は徳島県の霊山寺を起点に、空海ゆかりのお寺などをめぐる全長約1400 kmの道。

かつては修行のための道でしたが、江戸時代から「お大師さん」を慕い、「お大師さん」とともに歩き、旅をする人が巡るようになったのです。

このお大師さんの道をたどる人を地元では、古くからお遍路さんと呼び、宿や食事などでもてなす「お接待」という風習が今もつづけられています。四国は弘法大師の生誕地、ふるさとであり、お灸が盛んだったことから、お遍路さんへの「お灸接待」もあるのです。

四国のみならず、日本全国へ広め、伝えたお灸は、1000年を超えて今に受け継がれ、人々の健康を支えつづけています。

弘法大師像:国立文化財機構所蔵品統合検索システム

『四国遍路御詠歌道中記』,新居田政五郎,明12.3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/819367 (参照 2024-10-25)