お灸事典

安土桃山時代

1584年にポルトガルの神父ロレンソ・メヒカが母国に送った手紙には、「日本人は病気になった時に火のボタンを用いる」と記されていました。

「火のボタン」とは「お灸」のこと。「お灸」がはじめて海を渡ってヨーロッパに伝えられた時は、「火のボタン」と呼ばれていたのです。

南蛮屏風

「火のボタン」がヨーロッパに紹介された

1550年に長崎の平戸にポルトガル船が来航し、日本とヨーロッパの交易が始まり、キリスト教の布教のため、多くの宣教師が日本にやってきました。

「火のボタン」の手紙には、次のようにつづられています。

「日本人は非常に健康的である。これは温暖な気候による。

日本人は少食で病気の原因となりやすい冷たい水は飲まない。病気になってもほとんど薬は用いず短時間で回復する。ただ日本人は薬草から作った「火のボタン」を用いる。」

常に元気で、病気になってもすぐ回復する日本人の健康を支えているのが「火のボタン」であると「お灸」を紹介したのです。

「火のボタン」はポルトガルにおいて大変興味を持たれ、大きな話題となりました。

「火のボタン」のニュースはさらに詳しく

宣教師として30年以上、戦国時代の日本でキリスト教の布教を続け、織田信長、豊臣秀吉から正式に日本での布教の許可を得たルイス・フロイス。

日本での布教活動を通して見た日本についての著書『日本史』や『日欧文化比較』の中で、「火のボタン」について、 「乾燥したある種の薬草を豆粒もしくはザクロ粒くらいにしてその上部に火をつけ肌の上に15個から20個くらい置く」と「お灸」の形状やその使い方まで詳細に記しています。

こうして「火のボタン」と呼ばれた「お灸」は、ヨーロッパにおいて次第にその姿をあらわすようになったのです。

ルイス・フロイス像

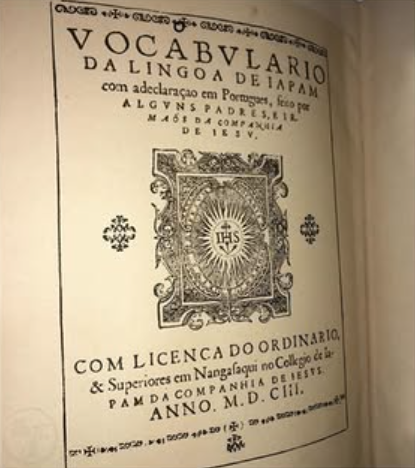

日葡辞書

火ボタンの薬草は「moxa」

さらに、1603年長崎で出版された『日葡辞書(にっぽじしょ)』には、日本語をヘボン式で表記し、その言葉の意味をポルトガル語で説明しています。

その中で、「やいと」「灸治」など、「お灸」に関する言葉と並んで、「火のボタン」に使う薬草として「もぐさ(moxa)」と表記され紹介されたのです。

こうして「火のボタン」としてセンセーショナルにヨーロッパに伝えられた「お灸」は、「もぐさを燃やす」という意味の「灸治療(moxibustion)」となり、現在に至るまで、さまざまな人々の手により世界に広まることになったのです。

南蛮屏風:出典 ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)を加工して作成

ルイス・フロイス像:写真提供 (一社)長崎県観光連盟

お灸を愛した偉人

戦国を支えた医師、曲直瀬道三

曲直瀬道三(まなせ どうさん/1507–1595)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した医師で、「日本医学中興の祖」と称される人物です。

京都の地に生まれ、日本最古の学校・足利学校で学びました。そこで医師・田代三喜と出会い、医学の教えに触れたことが、道三が医の道へと深く進む転機となりました。

曲直瀬道三 肖像画(Wikimedia Commons)

足利義昭の侍医(じい:将軍のそばで診療にあたる医師)を務め、毛利元就や織田信長といった戦国大名の診療にあたりました。さらに、豊臣秀吉が大坂城を築いた後には、その主治医として迎えられ、高い信頼を得ていました。

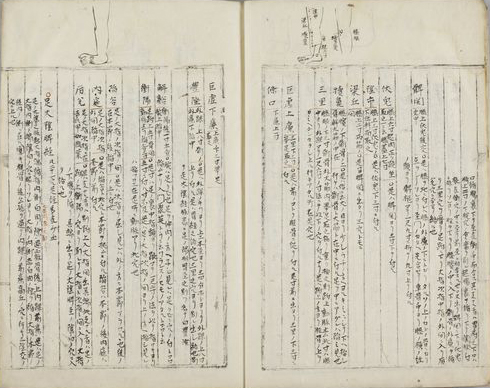

『脈論』(京都大学附属図書館所蔵)

道三の医学の特徴は、方薬(漢方薬)・鍼・灸を併せて用いる総合的な医療にありました。当時広く学ばれていた医学の教えを土台としながらも、日本の風土や人々の体質に目を向け、舌や顔色、脈や腹の状態を丁寧に診る。そして、必要に応じてお灸や鍼を用い、身体を整える治療を行いました。

お灸は、身体を温め、日々の調子を整える手当てとして重視されました。戦乱の続く時代、心身の緊張が常であった武将たちにとって、お灸は身体を立て直すための大切な養生法でもあったのです。

道三の医療は、病を治すことと同時に、日々を生き抜く力を支えるものでした。

医術を伝える学びの場

道三は、医師として高い名声を得た後も、その技と考えを自らの内に留めることなく、医術を後世へ伝えることに力を注ぎました。京都に設けた医学の学びの場には多くの門人が集い、道三のもとで医の道を志す人々が育っていきます。

この学び舎で重んじられたのは、書物の知識だけではなく、実際の診療を通した学びでした。患者の身体に触れ、その変化を感じ取りながら、一人ひとりに向き合う姿勢を養うこと。漢方に加え、お灸や鍼についても、実践を通して伝えられていました。

『啓迪庵日用灸法』(京都大学附属図書館所蔵)

お灸は、未病を防ぎ、養生の一環として行われる手当てとして伝えられていたとされています。こうした教えは、病に向き合うだけでなく、日常の中で身体をいたわるという考え方を育むものでした。

道三の教育によって培われた医の姿勢は、門人たちを通じて受け継がれ、お灸が人々の暮らしの中に広まっていきました。

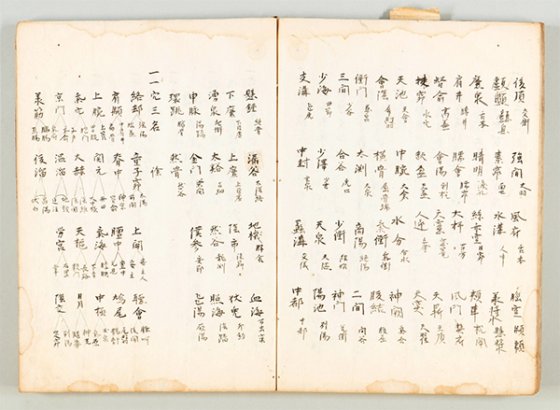

『啓迪集』(京都大学附属図書館所蔵)

書物に記されたお灸

道三は、多くの医学書を著し、その医療観を後世に伝えました。なかでもとくに知られているのが、天皇にも献上されたと伝えられる『啓迪集(けいてきしゅう)』です。

『啓迪集』は全八巻からなり、道三の代表的な書物とされています。この書では、病気を一つひとつ丁寧に整理し、病名やその成り立ち、原因、あらわれる様子、診断のしかた、見分け方、今後の見通し、治し方までを順序立てて解説しています。そのうえで、一人ひとりの状態に合わせて、漢方やお灸や鍼を使い分けることの大切さが示されています。

また、『鍼灸集要』や『指南鍼灸集』、といった書物も残されており、これらの中にもお灸に関する考え方や用い方が数多く記されています。道三が、お灸を医療や養生に欠かせない手当てとして重視していたことが、こうした書物からもうかがえます。

『鍼灸集要』(京都大学附属図書館所蔵)

道三は一人ひとりの身体と向き合い、漢方やお灸や鍼を用いた医療と養生法で人々の命と暮らしを支えました。その医療に対する姿勢は、後の日本医学とお灸文化へと受け継がれています。

“お灸をすえて身体の養生をしているので安心してほしい”

戦国三大英傑の一人、豊臣秀吉。

乱世を戦い抜く中で秀吉が有馬へ湯治(とうじ)に出かけるなど、温泉養生を好んだのは有名な話ですが、お灸も秀吉にとって自身の健康管理には欠かせないものでした。

秀吉の主治医は、漢方医の曲直瀬道三(まなせ どうさん)。日本医学中興の祖と称され、戦国の名医として名高い道三は『鍼灸集要(しんきゅうしゅうよう)』という鍼灸書を著しています。

秀吉は道三の治療を受けることでお灸への関心を高めるきっかけになりました。

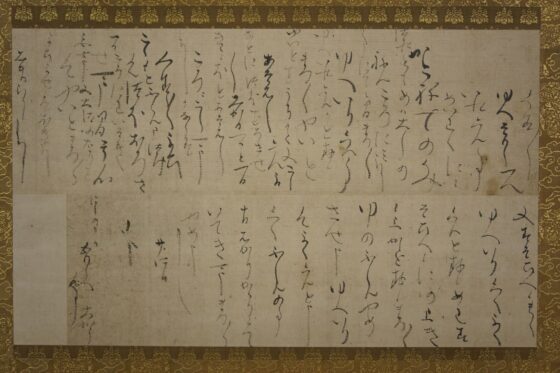

そんな秀吉は生涯に出した文書が約7千通ともいわれる無類の筆まめといってもいい武将。お灸に関する手紙も数多く残されています。

その一つ、天正18年(1590)に秀吉が北条氏直(ほうじょう うじなお)を相手に小田原城を攻め入った際に正室ねねに宛てた手紙には、

“我等も、やいとうまていたし、み(身)のようしよう(養生)候まま、きつかひ(気遣)候ましく候”

「自分も『やいとう(お灸)』をすえてまで身体の養生をしているので心配しないで欲しい」と記されています。

また、秀吉はお灸を自分の健康維持に役立てるだけでなく、周囲の人々にもすすめていました。

側室の茶々(ちゃちゃ)に送った手紙には、体調を崩した茶々がお灸をすえたことを「まんそく申ハかりなく候(=大いに満足です)」と褒めたとか。

そしてもう一人の側室・松丸殿(まつのまるどの)へは、こんな手紙も残されています。

“ゆへいり候ハん事、まつ/\やいとあそはし候ハんよし、(中略)くすし/\よひ候て、つほおろさせ可申候間、其心候て、やいとまつ/\しまいらせ候へく候、又すそひへ候まゝ、ゆへいり候ハヽ、よく候ハんと存候、めわすそひへ候に仍、上き候上かと存候、まつ/\ゆのふしんやめさせ申、ゆへいり候てよく候ハんと申候”

※「/\」=ひらがなの繰り返しの「くの字点」

「温泉へ入るのは、まず灸をしてからがいいと思います。医者を呼んで、灸のツボを決めさせるのがいいでしょう。

そういうふうにして、灸をまずおやりなさい。あなたは、冷え症で足腰が冷えるから、湯へ入るのはいいことと思います。

あなたの目の患いも、足腰が冷えて頭へ血がのぼるせいでしょうから」

この内容は文禄3年(1594)頃、大坂城西の丸に住み、当時、目を患っていた側室の松丸殿に対し、湯治とお灸をすすめるというもの。

松丸殿の健康をこまごまと思いやり、入浴やお灸の仕方まで指示するその文面からは、人情深い秀吉の人柄を偲ばせます。

生涯に多くの手紙を書いた秀吉。

その中でも正室ねねや側室たちに送った手紙からは、彼女たちに対する気遣いや細やかな愛情を感じさせるとともに、秀吉がいかにお灸を信頼していたかが垣間見られます。

過酷な戦国の世を駆け抜ける中で、秀吉にとってお灸とは家族を思いやる心の表れであり、日頃の心身を癒す大切なものだったのです。

『豊臣秀吉画像』(真田宝物館所蔵)

『松丸殿画像』(総本山誓願寺:提供)