━端午の節句とは

端午の節句は五節句のひとつで、現在は5月5日を「こどもの日」として広く親しまれています。

端午とは、月の端(はじめ)の午(うま)の日を意味し、5月5日だけを指すものではなかったのですが「午(ご)」の音が「五(ご)」と同じであることから、のちに5月5日が端午の節句として、宮中の年中行事として定着したようです。のちに武家社会になり、菖蒲(しょうぶ)が「尚武(しょうぶ)=武を重んじること」に通じることから、武家の間で、男子の健やかな成長を祝い、健康や繁栄を願う行事となり、現在にいたるかたちへと定着してきました。

━端午の節句に欠かせなかった「よもぎ」と菖蒲(しょうぶ)

現在では、こいのぼりや五月人形を飾り、ちまきや柏餅を食べて祝う端午の節句ですが、昔は「よもぎ」や菖蒲といった薬草を使って邪気をはらう行事でした。香りの強い「よもぎ」や菖蒲はさまざまなかたちで端午の節句に取り入れられてきました。

なかでも「菖蒲葺く(しょうぶふく)」という風習は、節句の前夜5月4日に菖蒲に「よもぎ」を添えて軒の上に飾る習慣として伝えられています。地域によっては、「もぐさ」を添えるところもあったとか。

また、菖蒲の葉を湯に入れて入浴する菖蒲湯や菖蒲の葉や根を酒に浮かべたり、煎じたりして飲む菖蒲酒など、先人は「よもぎ」や菖蒲を暮らしの中で役立ててきたのです。

━香りで邪気をはらう薬玉(くすだま)

平安時代の宮中では、端午の節句に柱や几帳(きちょう)、壁などに薬玉を作って飾ったり、身につけたりする習慣がありました。

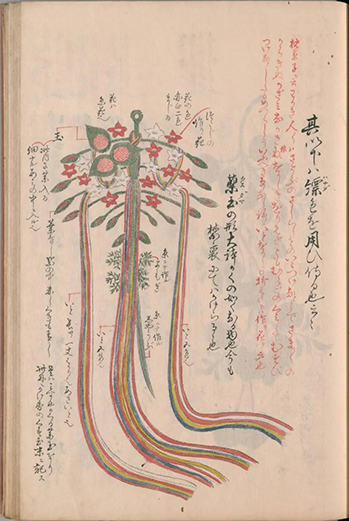

麝香(じゃこう)、沈香(じんこう)などの香料を布で包み、「よもぎ」や菖蒲を添え、五色の糸を垂らして作られた薬玉は、節句の飾りとして用いられていたのです。香りには邪気をはらう力があると信じられ、薬玉は無病息災や長寿を願う大切なお守りとして親しまれていました。

渓斎英泉『十二ケ月の内 五月 くす玉』,蔦屋吉蔵. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1304720 (参照 2025-04-23)

伊勢貞丈『貞丈雑記 4巻』[1],写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2565150 (参照 2025-04-23)