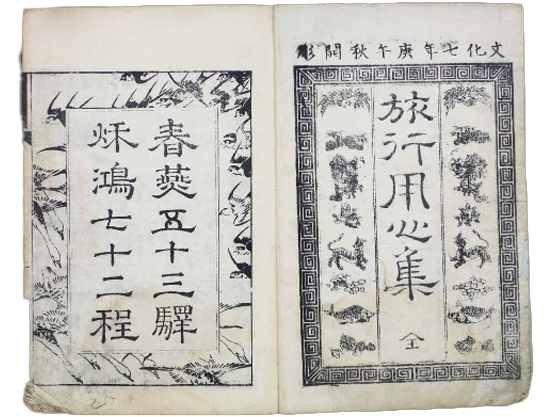

『旅行用心集』(横浜国立大学附属図書館所蔵)出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100301871

━江戸時代の旅

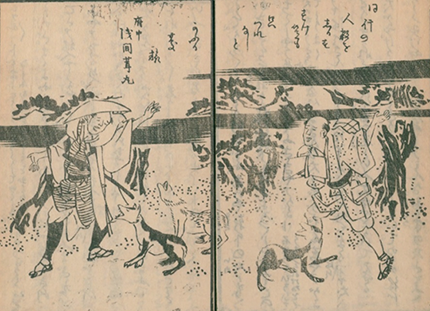

十返舎一九 作・画『道中膝栗毛 8編続12編』[10],椀屋喜兵衛[ほか],[18–]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2559006 (参照 2025-05-22)

江戸時代も中頃を過ぎると、庶民の間に“旅ブーム”が巻き起こりました。とはいえ、当時の旅は今のように自由なものではなく、「伊勢参り」などの参詣や療養としての湯治を目的とした旅が中心。

それでも年々旅への関心は高まり、ガイドブックや旅の記録が数多く出版されるようになります。

弥次さん 喜多さんで知られる、十返舎一九(じっぺんしゃ いっく)の『東海道中膝栗毛(とうかいどうちゅうひざくりげ)』の初版が登場したのもこの頃。

ちなみに「栗毛」とは馬の毛色のことで、「膝栗毛」とは、自分の足を馬の替わりにして歩いた旅という意味なのです。

━江戸時代のベストセラー旅本『旅行用心集』

数ある旅ガイドの中で、文化7年(1810年)に出版され、大ベストセラーとなったのが八隅蘆菴(やすみろあん)による『旅行用心集』です。

この本には、全国292ヶ所の温泉情報、街道の関所とその注意点、宿の選び方や旅の持ち物、さらには健康管理法まで実に細やかに記されています。まさに、江戸時代の“旅のバイブル”といえる存在でした。

━『旅行用心集』に学ぶ旅の養生

『旅行用心集』には、” 道中にて草臥(くたびれ)を直す秘伝并奇方(ひでんめいほう)”として旅の疲れを癒すさまざまな方法が紹介されています。

例えば、

“くたびれて足が痛むときは、宿へ着いて風呂に入ってから、足の裏へ塩をたっぷりなすりつけて火であぶるとよい。不思議なほどよく効くものだ。”

“ひどくくたびれたときは、風呂に入った後、焼酎を足の三里より下、明日の裏まで吹きつけるとよい。手で塗ったのでは効かない”

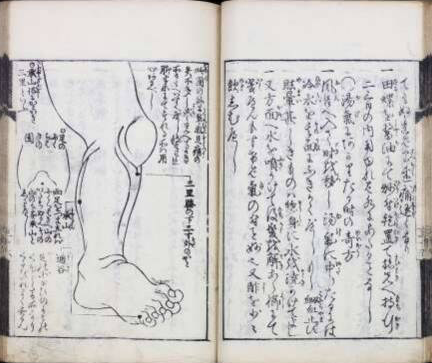

“くたびれたとき、足の三里、承山(しょうざん)、通谷(つうこく)の三ヶ所に灸をすえるとよい。次に図があるから見ておくこと。”

などと記されています。

さらに灸点(きゅうてん)の探し方についても

“三里は膝下三寸の外の角。承山は両手で爪先立ちになると、ふくらはぎに山の形ができる。その山の下を承山という。通谷は足の小指の横のくぼんだところ。ここに灸をすえると、疲れがよく治る”とていねいに紹介しています。

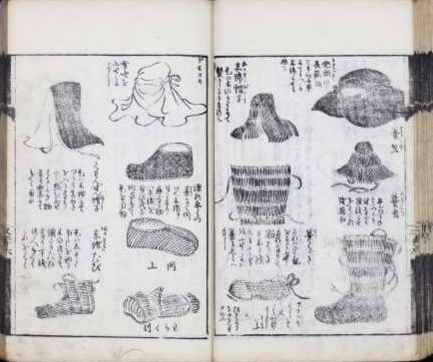

また別の章では“道中所持すべき薬の事”として、熊胆(くまのい)、奇応丸(きおうがん)などと並んで“切りもぐさ(お灸用のもぐさ)、しめらぬようにして貯(たば)うべし”とも記されています。江戸時代の旅人たちにとって、もぐさやお灸は欠かせない“旅の常備薬”だったのです。

━「三里に灸をしない人とは一緒に旅をするな」

「三里に灸をしない人とは一緒に旅をするな」そんな言葉さえ残るほど、お灸は江戸時代の旅の必需品でした。

当時の旅は、毎日旅立ちに供えて三里に灸をすえ、宿についたら足の手入れをして明日に備える、というのが旅の日課だったのです。

毎日、自分の足で歩くのが江戸時代の旅。

続く道のりを元気に進むには、日々のお灸による養生が欠かせませんでした。