━「七十二候」とは

日本には、季節のうつろいをしめす二十四節気(にじゅうしせっき)があります。

さらにそのひとつひとつを約5日ごとに細かく区切り、初候・次候・末候の三つに分けたものが「七十二候(しちじゅうにこう)」です。

たとえば「雀始巣(すずめはじめてすくう)」すずめが巣を作りはじめる頃や、「菊花開(きくのはなひらく)」菊の花が咲く頃といったように、自然や動植物の様子を表した言葉で、季節の小さな変化を教えてくれます。

━現在の「七十二候」ができるまで

「七十二候」の名称や内容は、時代の流れとともに少しずつ改められてきました。

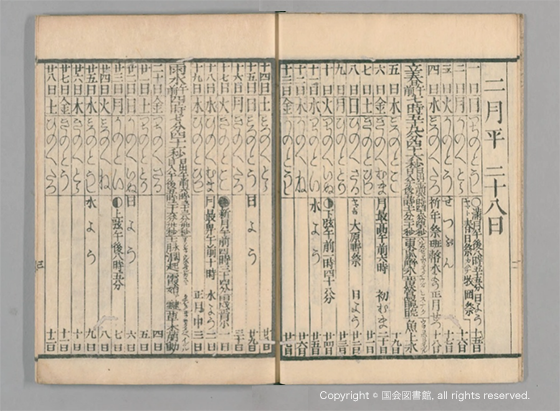

日本でも気候や風土に合わせて改訂が行われています。とくに1874(明治7)年に刊行された『略本暦(りゃくほんれき)』では、それまでのものとは大きく異なる「七十二候」が記され、現在使われている「七十二候」はこの改訂をもとに使われています。

━自然の暦

「七十二候」は、一年を通して自然のいとなみを伝えてくれる自然の暦です。

たとえば春先には「東風解凍(はるかぜこおりをとく)」、東風(はるかぜ)が吹き、川や湖の水面の氷をとかしはじめる頃。

夏には「温風至(あつかぜいたる)」日差しが強くなりあたたかい風が吹きはじめる頃。

秋には「蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ)」地上にあらわれていた虫が、冬眠の準備をはじめる頃。

冬には「地始凍(ちはじめてこおる)」朝になると大地が凍りはじめる頃。

こうした言葉をながめるだけで、その季節ならではの情景が浮かんできます。

天気予報や時計に頼りがちな現代にあっても、「七十二候」は私たちに自然の気配を感じ取る手がかりとなるのです。

━養生の知恵と「七十二候」

「七十二候」は、自然を観察するだけの暦ではなく、暮らしの養生の知恵とも深く結びついていました。

たとえば大雪の初候「閉塞成冬(そらさむくふゆとなる)」は、寒さのきびしい冬が訪れることを知らせます。

この時期は身体を冷やさないことが大切とされ、食事や衣類、入浴、そしてお灸などによって カラダを温める養生が日々の暮らしに取り入れられていきました。

せんねん灸では、季節に合わせた養生の工夫をお伝えしています。季節に目を向ければ、「今日は草木が芽吹く頃だから身体を伸びやかに動かそう」「秋の冷えを感じる頃だからお腹や腰を温めよう」といった小さな気づきがうまれます。

お灸は、季節のうつろいとともに寄りそう養生のひとつ。お灸の温かさに包まれるひとときは、心と身体をゆるやかに整えてくれます。